I’m not black, I’m Michael Jordan Qual è la misura dell'impatto che Jordan ha avuto sulla black culture?

In un passaggio nella sua biografia Michael Jordan, la vita Roland Lazenby parlando dell’infanzia di Jordan, riporta una sua frase: «Mi consideravo un razzista in quel periodo. Ero contro ogni tipo di persona bianca». Michael Jordan si era ritrovato nella posizione in cui qualsiasi cittadino nero del sud degli Stati Uniti si è ritrovato almeno una volta nella propria vita, e aveva provato sulla sua pelle cosa significasse il razzismo degli anni ‘70. Jordan era d’altronde nato a Wilmington, in North Carolina, in un periodo in cui nello stato risiedeva la sede del nuovo Ku Klux Klan, che andava riformandosi proprio in quegli anni. Pare ci fossero più di 1000 membri del clan in North Carolina, più che in tutti gli altri stati del Sud messi insieme.

La biografia di Lazenby, essenziale per chi voglia conoscere davvero Michael Jordan, è un documento importante perché testimonia alcuni dei rari momenti in cui sentiamo parlare pubblicamente di Michael Jordan in relazione al concetto di race - che andrebbe tradotto come “razza”, ma che ha accezioni molto meno negative e molto più culturali di quelle italiane. Non esistono molti momenti pubblici in cui l’intersezione politica tra Michael Jordan e la black culture è stata molto chiara: l’infelice e celebre “Republicans buys sneakers, too”, attribuita a Jordan in occasione della richiesta di appoggio di Harvey Gantt (politico nero democratico) nella campagna per il Senato della North Carolina contro Jesse Helms (repubblicano); la dichiarazione pubblica fatta nel 2016, quando in una lettera pubblicata su The Undefeated, Jordan scrisse: «Come orgoglioso americano, come padre che ha perso il proprio padre in un atto di violenza insensata, e come uomo nero, sono profondamente scosso dalle morti degli afroamericani per mano delle forze di polizia e arrabbiato dalla codardia, dall’odio e dalla violenza degli ufficiali di polizia».

Per molti neanche quelle dichiarazioni furono abbastanza, l’interesse sociale di Michael Jordan non è mai stato abbastanza.

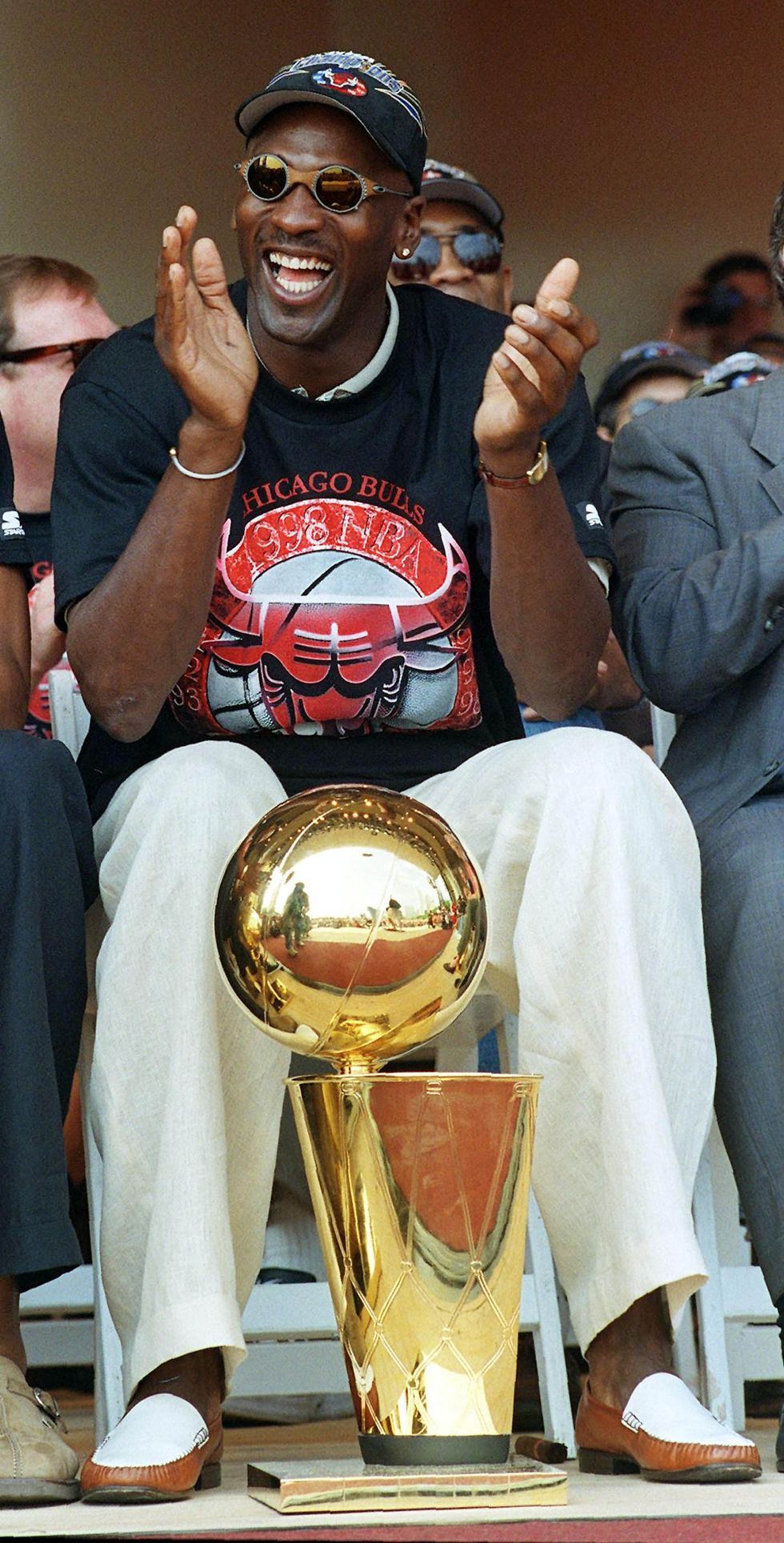

Tra le tante cose che The Last Dance - il documentario ESPN che racconta la stagione dell’ultimo anello dei Chicago Bulls - riesce a raccontare, alcune in maniera estremamente faziosa, altre in modo più equilibrato, ha il grande merito di ricordare oggi quanto Michael Jordan fosse a tutti gli effetti la persona più famosa al mondo. É un concetto difficile da digerire nel 2020, nell’era della gloria estemporanea e della celebrità diffusa, ma Michael Jordan era letteralmente l’uomo più popolare al mondo. Ed era nero. Myles Brown, in un pezzo su GQ, ha scritto: «É importante considerare in maniera seria lo spazio che Michael Jordan occupava. La persona più famosa al mondo era nera. Rappresentava una intera razza, oltre al suo paese. Ogni schiacciata doveva essere per la bandiera. Ogni suo passo falso garantiva agli altri di non ripetere gli stessi errori».

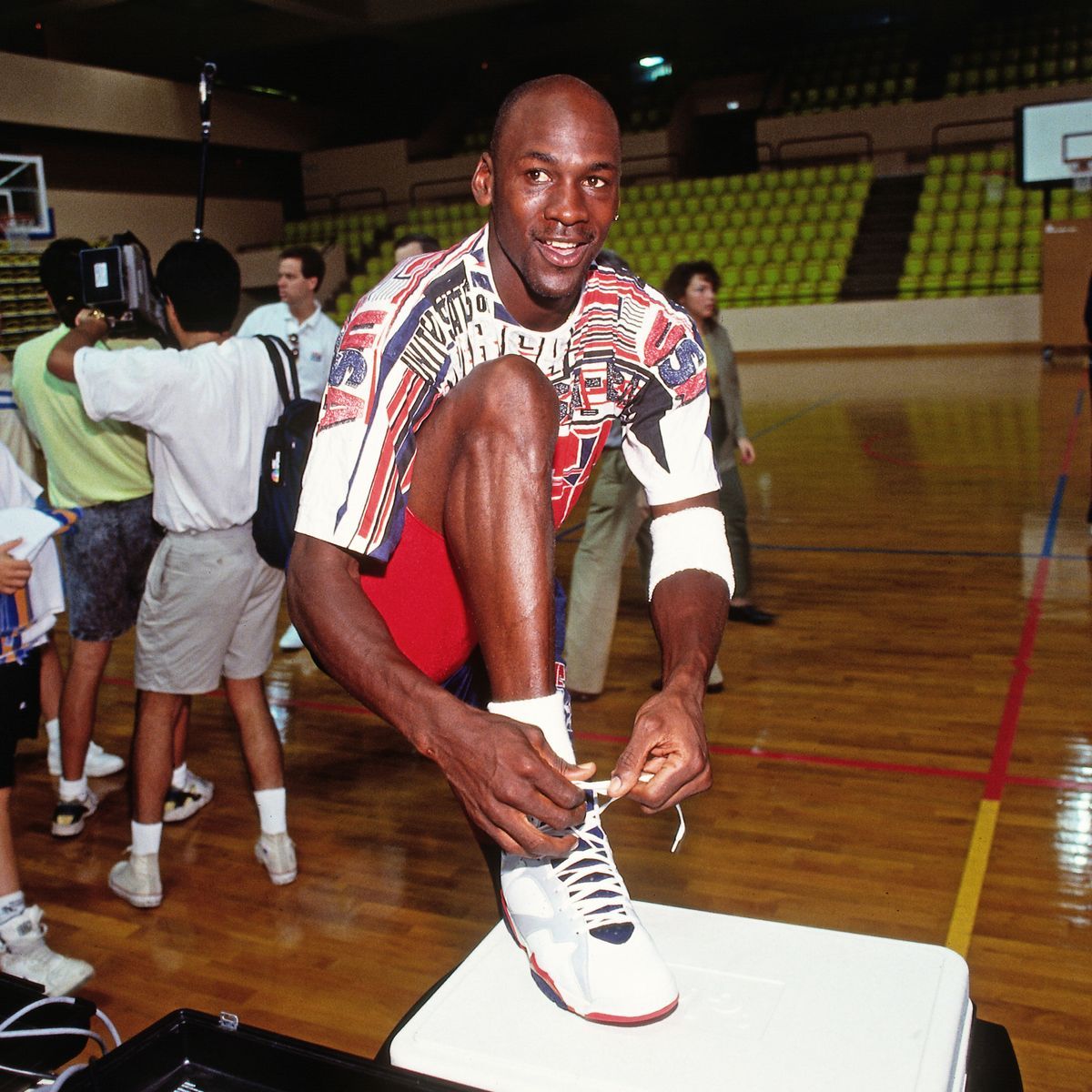

Quello spazio però, quella posizione di incredibile dominio, è arrivato ad un prezzo, un prezzo che forse a Jordan non è sembrato neanche così alto da pagare: Michael ha praticamente rimosso dai suoi comportamenti pubblici ogni tipo di connotazione razziale, arrivando ad essere agli occhi del mondo l’esempio dell’atleta americano perfetto. Per certi versi, Michael Jordan ha costituito il primo esempio di individuo in una società post-razziale, in un momento in cui, tuttavia, il resto degli Stati Uniti viveva una realtà diversa. Quando nel 1992 Los Angeles viene messa a ferro e fuoco dalle riot che seguono l’assoluzione dei quattro agenti della LAPD per il pestaggio di Rodney King, Michael Jordan è già campione NBA, sta per prepararsi a guidare il Dream Team alle Olimpiadi. Craig Hodges, guardia dei Bulls del primo anello, ha detto una volta di aver chiesto a Jordan di boicottare Gara 1 delle Finals contro i Lakers, ottenendo un no come risposta da MJ: «Non ha parlato principalmente perché non sapeva cosa dire - non perché fosse una cattiva persona», ha detto Hodges. Una teoria confermata in fondo anche da Jordan stesso, durante un'intervista con Craig Melvin del 2019: «Quando giocavo, la mia unica visione era il mio lavoro. Ero un giocatore di basket professionista e provavo a fare il meglio che potevo. Adesso ho più tempo per capire le cose che succedono attorno a me, capire le cause, i problemi e impegnarmi a dare il mio supporto, vocale e finanziario».

Michael Jordan era troppo impegnato a diventare il miglior giocatore di basket al mondo, e nel farlo indipendentemente dalla sua razza, richiedeva la libertà di poterlo fare. Una libertà bianca.

Nel suo saggio “I’m not black, I’m Kanye” - da cui questo pezzo prende tutta l’ispirazione - lo scrittore Ta-Nehisi Coates descrive la posizione di Kanye West nei mesi successivi al suo avvicinamento a Donald Trump, alle dichiarazioni imbarazzanti sulla schiavitù come scelta e all’utilizzo del MAGA hat, momenti al quale è succeduta una feroce critica all’operato e alla persona di Kanye:

«West definisce la sua lotta con il diritto ad essere un “libero pensatore”», scrive Coates, «e, nel farlo, sta ricercando un certo tipo di libertà - una libertà bianca, una libertà senza conseguenze, una libertà senza critiche, una libertà di cui essere fieri e ignoranti; la libertà di approfittare delle persone in un momento e abbandonarle in un altro… una libertà da conquistatore… la libertà dei sobborghi disegnati con le linee rosse, la libertà bianca di Calabasas».

Nel descrivere il concetto di white freedom, Coates cita ripetutamente Michael Jackson, un altro bambino prodigio americano, che è il miglior esempio possibile di perseguimento - forse anche fisico - della “white freedom”. I punti di contatto tra i due non si fermano solo alle iniziali, MJ, per quanto potesse essere effettivamente incredibile che le due persone più popolari al mondo avessero le stesse iniziali. Marcus Mabry scrive sul The New York Times:«Mr. Jackson è stato per la musica quello che Michael Jordan era per lo sport e Barack Obama per la politica: una figura torreggiante con un appeal trasversale, anche se, quando era ancora in vita, alcuni fan neri di Mr. Jackson si sono chiesti se lui fosse orgoglioso di loro quando loro lo erano di lui».

I due si sono ritrovati anche insieme, nel video di musicale di Jam: le due più grandi stelle dell’entertainment americano - e dunque mondiali - una di fronte all’altra in un video tutto sommato banale, ma iconico nel suo significato, che mostrava al mondo come le eccellenze nere fossero diventate eccellenze americane.

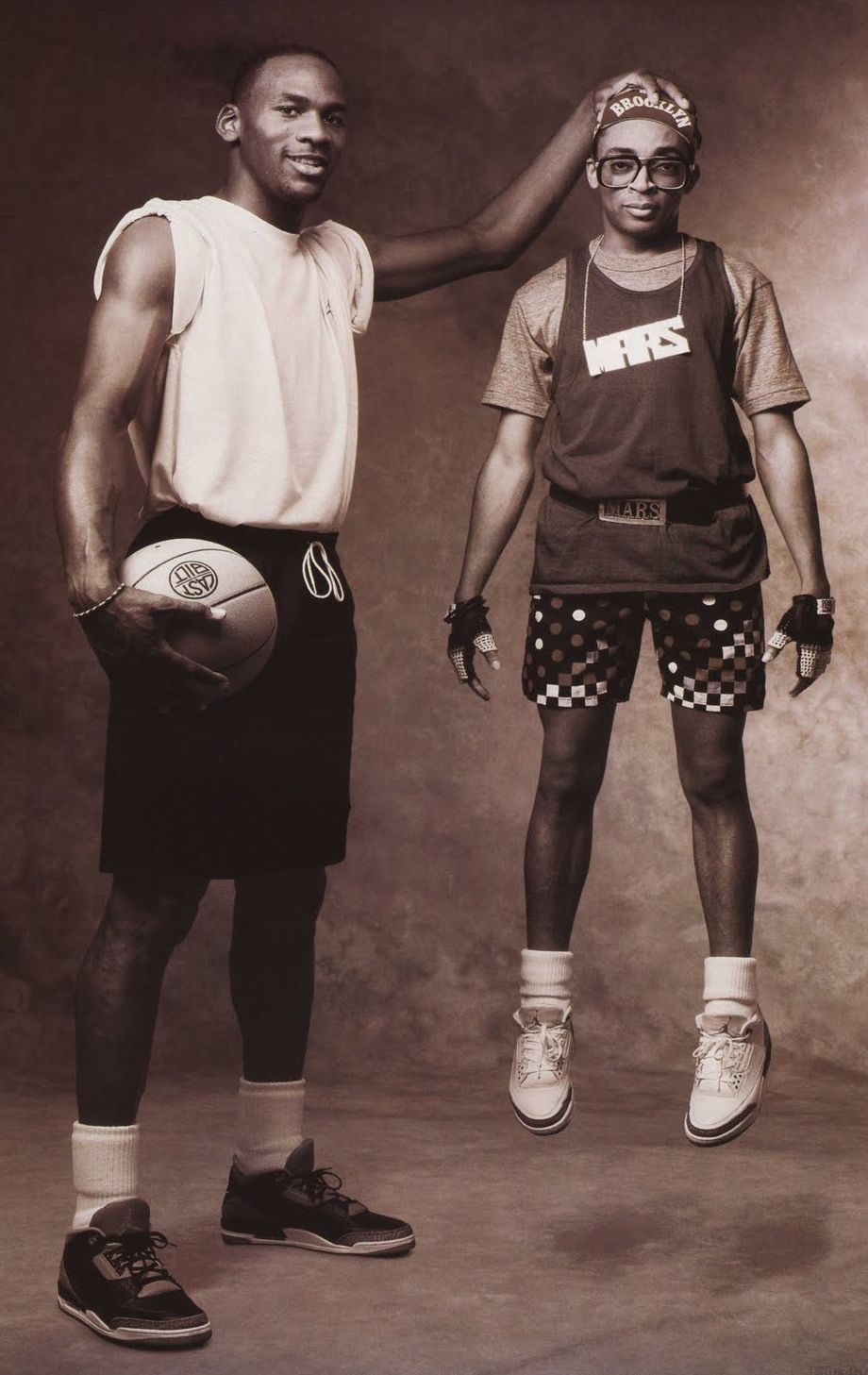

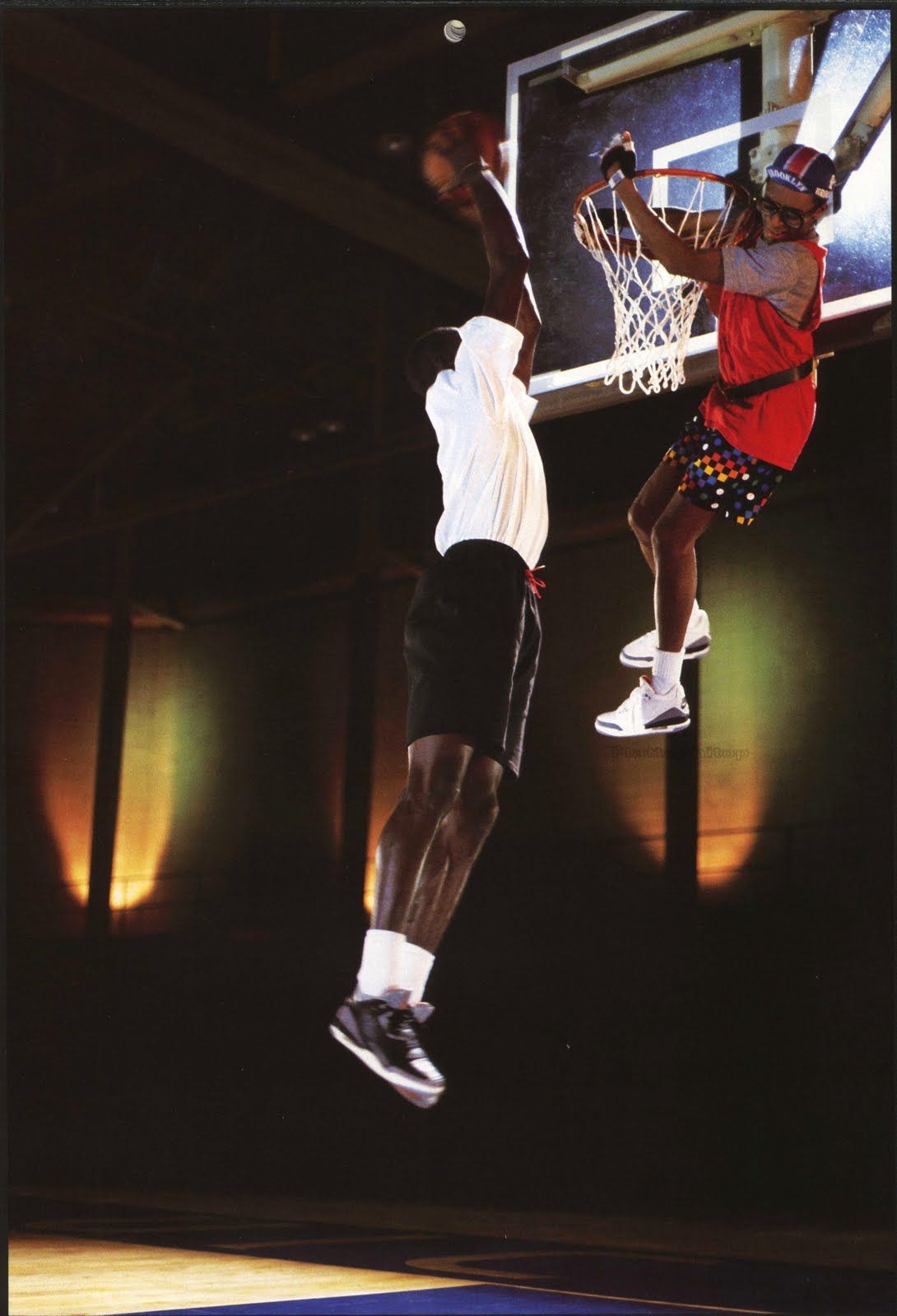

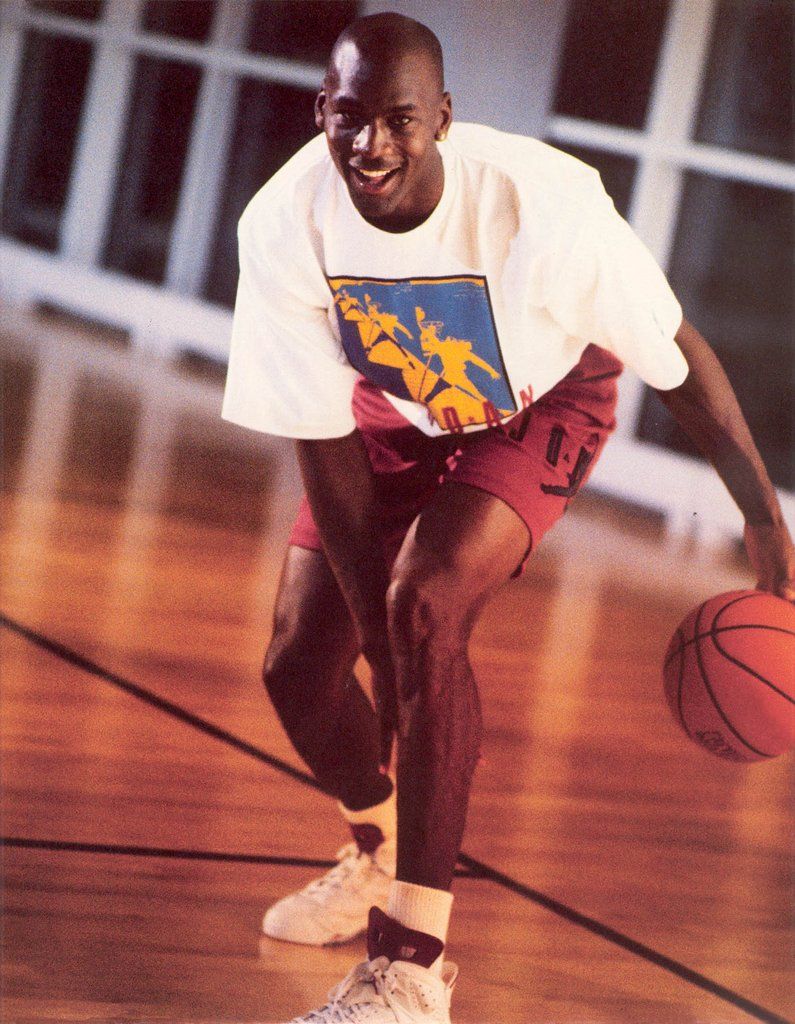

In quel momento Jordan e Jackson erano completamente liberi di poter essere chi desideravano. Se Michael Jackson era entrato nell’industria musicale quando questa era pronta alla sua esplosione commerciale, la stessa cosa è vera quando si pensa a Michael Jordan e alla NBA. MTV e la NBA non aspettavano nient’altro che due stelle di tale rango per poter rendere gli anni ‘80 e ‘90 i migliori della storia recente dell’intrattenimento. Billie Jean fu il primo video di un artista afroamericano mai trasmesso su MTV, grazie al quale la figura di Jackson entrò e si consolidò nelle case degli americani come idolo generazionale. Nel suo libro, The Crossover: A Brief History of Basketball and Race, from James Naismith to LeBron James, Doug Merlino descrive come Nike e il team di Jordan, capitanato dal suo agente David Falk, cercarono di catalizzare l’esplosione di Jordan riconducendolo a quel tipo di black-entertainment che risultava confortevole per la classe media bianca, un intrattenimento rappresentato da figure non di rottura, come Bill Cosby o Oprah Winfrey: «Lo spot che ne è risultato aveva Spike Lee che interpretava Mars Blackmon - un personaggio che aveva già interpretato nel suo film del 1986 “Lola Darling” - un maniaco di Jordan che gira attorno alla star a e urla “It’s gotta be the shoes”! (devono essere le scarpe!)».

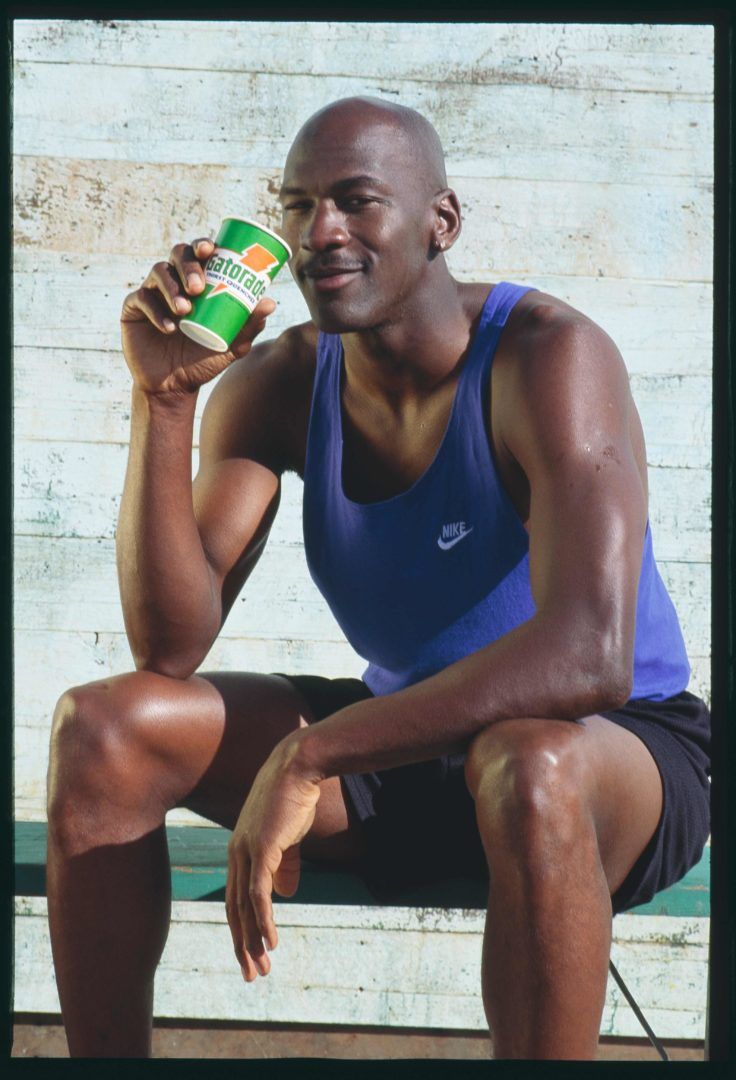

Viene messa in atto una vera e propria personificazione di Michael Jordan, che da quel momento in poi diventa il volto delle principali aziende del paese, da Coca-Cola a McDonald’s, passando per Chevrolet e Wheaties, fino all’epica di Space Jam, arrivano, ovviamente, a Gatorade. Proprio il commercial di Gatorade fu quello che lanciò la figura di Jordan nella stratosfera. “I wanna be like Mike” divenne infatti il mantra ripetuto a una intera generazione di giovani americani. Si stava prendendo un afroamericano e lo si stava rendendo il modello aspirazionale di una intera generazione di ragazzini bianchi americani: solo 10 anni prima una cosa del genere sarebbe stata impensabile per l’industria americana.

Nel 2014 Donald Sterling, il ricco proprietario dei Los Angeles Clippers, viene intercettato mentre dice alla sua fidanzata di non «portare neri alle partite della sua squadra». Al momento, Sterling era il più longevo proprietario di una franchigia NBA - insieme con Jerry Bass dei Lakers - ma il backlash nei suoi confronti non si fece attendere, fino a quando Sterling non venne bannato a vita dalla NBA, e costretto a vendere il team. Il primo a parlare fu Magic Johnson, immediatamente supportato da Michael Jordan: «Non c’è spazio in NBA - o da nessun’altra parte - per il tipo di razzismo e odio espresso da Mr. Sterling...». Al tempo Michael Jordan era il proprietario dei Charlotte Bobcats, quelli che oggi si chiamano Charlotte Hornets, ed era l’unico proprietario di una franchigia NBA non bianco insieme a quello dei Sacramento Kings, Vivek Ranadive. Jordan aveva acquistato la Franchigia nel 2010 da Robert Johnson, che a sua volta era stato il primo owner afroamericano di una franchigia NBA. Da quel momento in poi, gli Hornets sono stati una delle franchigie NBA con la maggior percentuale di executive afroamericani.

«L'importanza di Michael Jordan come giocatore è controbilanciata dal suo essere un proprietario unico. É un momento-cardine per le giovani minoranze vedere che ci sono altre opzioni oltre a diventare un giocatore professionista, e che ci sono tante opportunità di lavorare nel mondo dello sport come presidenti, general manager, COO e sì, anche come owner. Nell’era dell’incubo Donald Sterling, l’NBA e la nostra società hanno bisogno di Michael Jordan ora più che mai e hanno bisogno che le persone di colore diventino proprietari nel prossimo futuro», ha detto una volta il Dr. Richard Lapchick, direttore dell’Institute for Diversity and Ethics in Sport in un'intervista a ESPN.

Il ruolo di Michael Jordan in quanto black entrepreneur è stato spesso sottovalutato e passato in secondo piano, rispetto alla sua effettiva partecipazione alle tematiche sociali. Sempre Roland Lazenby ha detto una volta: «Direi che la storia di MJ è una storia di potere nero, non il potere nero della protesta e della politica, ma il potere nero dell’economia». In un ambiente - quello dello sport professionistico americano - composto da una enorme maggioranza di proprietari bianchi e giocatori neri, in cui addirittura Adam Silver (il commissioner NBA) ha proposto di abolire il termine “owner” perché di retaggio schiavista, la figura di Jordan assume un peso troppo spesso sottovalutato.

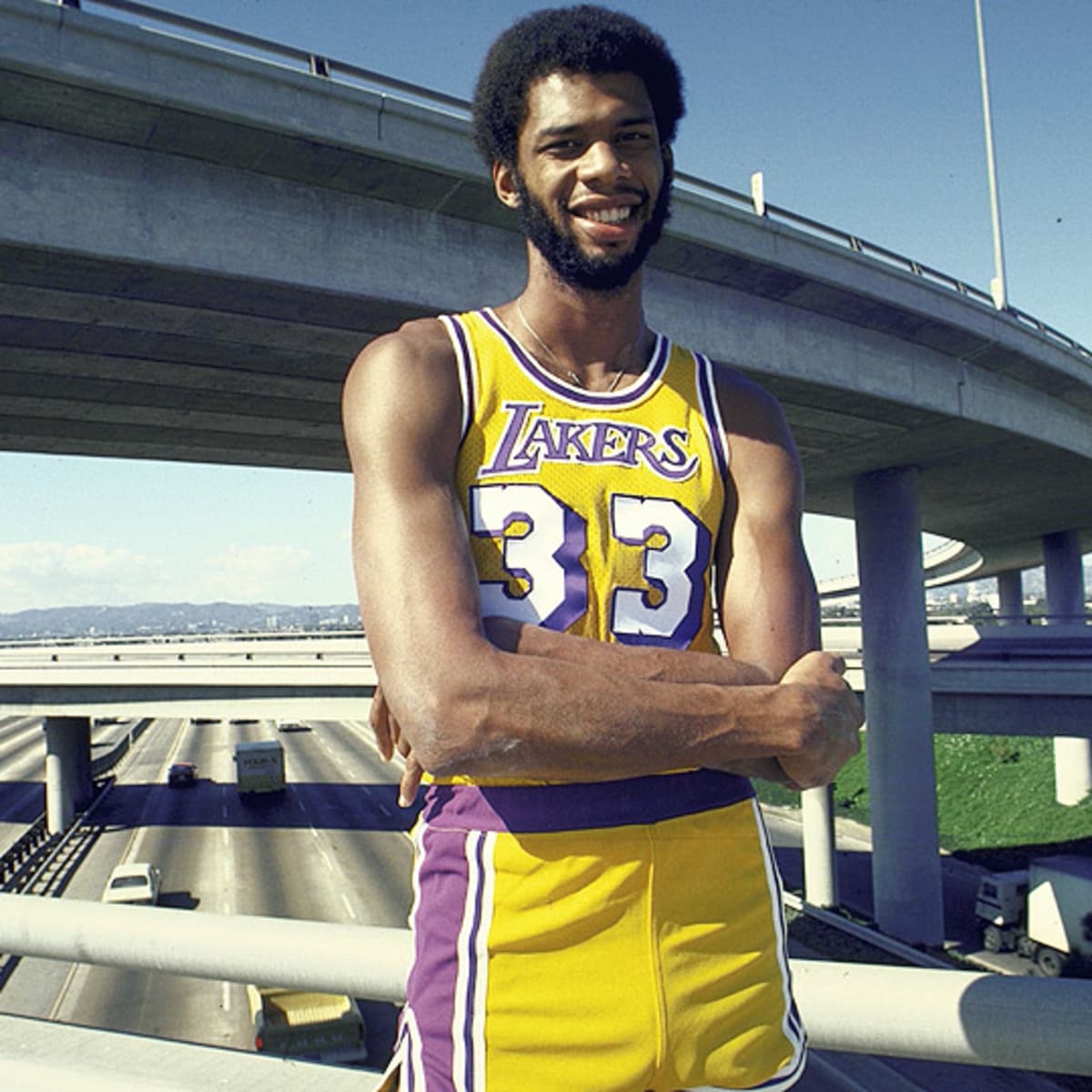

Il Jordan che si ritrova owner di una franchigia e in una posizione di rilievo all’interno del brand che porta il suo nome è una persona molto diversa dal Jordan giocatore. Nessun altra company all’interno del gruppo Nike ha avuto tanti executive di alto livello afroamericani come Jordan brand, «la volontà di Michael nell’assumere, supportare e promuovere i leader delle minoranze attraverso i suoi business è stata rimarchevole», ha detto una volta Larry Miller, presidente del Jordan Brand. É complesso riuscire a giudicare le parole di Kareem Abdul-Jabbar, una vera leggenda nella lotta di diritti civili, che parlando di Jordan disse come aveva preferito “commerce over conscience”, il commercio alla coscienza. Se è vero - come è vero - che l’accordo con Nike ha fruttato a Jordan oltre un miliardo dal 1984 ad oggi, e che più di una volta Michael Jordan è stato accusato di aver “affamato il ghetto”, con i vari atti di violenza e morte associate alle Air Jordan, dall’altra è necessario contestualizzare gli anni in cui Michael Jordan è diventato “His Airness”.

Non erano gli anni ‘60 e ‘70 del Green Book, né quelli ‘10 del Black Lives Matter, erano gli anni ‘90, e Michael Jackson era l’avamposto culturale e, perché no, politico degli Stati Uniti che esportavano la loro idea di intrattenimento. Come ha ricordato Adam Silver in The Last Dance parlando del Dream Team: «Barcellona ‘92 è stato forse il primo vero momento di cultura pop della storia dello sport, stavamo, di fatto, esportando l’Americana».

Nel suo saggio, Coates scrive: «Mi chiedo cosa [Kanye] potrebbe diventare, se potesse ritrovare la sua connessione con il posto in cui ricerca non la libertà disconnessa dell’”Io”, ma la libertà nera che lo reclama indietro - alle ossa e ai tamburi, a Chicago, a casa». Quando Coates parla di “libertà disconnessa dell’”Io””, fa implicitamente riferimento a quella che viene definita la “Generation Me” - quella dei baby boomer americani descritti dal saggio di Tom Wolfe Il decennio dell’io - a cui Michael Jordan fa parte a pieno titolo. In Young, Black, Rich, and Famous: The Rise of the NBA, The Hip Hop Invasion, and the Transformation of American Culture, Todd Boyd descrive Jordan come "il padrino dell'egoismo", un atteggiamento che viene fuori anche dal controverso libro Jordan Rule di Sam Smith. Una delle caratteristiche della Generation Me è la contrapposizione alla Generation We, quella delle lotte per i diritti civili degli anni ‘60, dei Kareem Abdul Jabbar e delle Black Panther, protagonisti di un’epoca cronologicamente vicina ma lontana anni luce dalla globalizzazione pop degli anni ‘90. Gli anni in cui, gli afroamericani, hanno cominciato a diventare delle star globali.

Il 13 giugno del 1994, Nicole Brown e Ronald Lyle Goldman vengono trovati morti nella villa della Brown a Los Angeles. La Brown era la ex-moglie di uno dei più celebri giocatori della storia recente del football americano, diventato poi vero e proprio protagonista della cultura popolare del paese: O.J. Simpson. O.J. venne accusato dell’omicidio, dando vita al processo più mediatico della storia del paese - risultato in mille tra film e documentari e nelle celebri scene del guanto e dell’espressione “I’m not black, I’m O.J.”, poi citata anche da Jay-Z in The Story of O.J.. Probabilmente Simpson non ha mai pronunciato quella frase in maniera precisa, così come il celebre “Republicans Buy Sneakers, too” attribuito a Jordan è stato estrapolato dal discorso. Di fatto, però, le due espressioni sono entrate nella cultura pop americana come esplicitazioni del rapporto complicato con la razza di due figure tre le più importanti del panorama sportivo USA. «Il ragazzo che viene dalla Carolina è il nuovo me. Prendetelo», pare abbia detto una volta O.J. Simpson agli executive di Spot-Bild, il brand di sneakers di cui era portavoce e che andò vicino a firmare Jordan. Se Spot-Bild oggi non risuona nella memoria collettiva è perché il brand della Hyde Athletic Industries si è poi evoluto in Saucony, un brand percepito prevalentemente come “bianco”, come ricorda anche Kenya Barris in una puntata di “#blackAF”.

Il premio Pulitzer Wesley Morris, in un pezzo di commento a The Last Dance ha scritto come Jordan «ha reso la celebrità “cause-free” - e la celebrità “cause-free” nera - possibile, anzi preferibile rispetto al dover dar conto a tutte le persone di tutte le cose». Jordan è stato per anni l'avamposto culturale di un tipo di sports e di lifestyle che ha rigettato l’impegno politico e sociale alla ricerca della consacrazione della pop culture. Jordan, però, ha fatto tutto questo dalla sua posizione di privilegio in una società, quella americana, che non ha mai fatto realmente i conti con il razzismo istituzionale di cui è impregnata, e che il backlash dell’elezione di Donald Trump, la vicenda di Colin Kaepernick, non hanno fatto altro che esasperare. Michael Jordan è stato il tipo di celebrità che poteva saltare l’annuale visita alla Casa Bianca dei campioni NBA per giocare a golf con un uomo poi arrestato per riciclaggio di denaro. E farlo senza che mai quella decisione potesse essere intesa in alcun modo come politica. E se oggi, nell'era mediatica di Lebron James, del suo impegno propagandistico per i diritti civili degli afroamericani, quel tipo di figura ci sembra quasi irrealistica è perché abbiamo sempre modellato le nostre aspettative della potenza comunicativa degli atleti, e degli atleti neri in particolare, su quello che proprio Jordan era stato in grado di fare. E cioè di cambiare il mondo, solo non nel verso che tutti gli chiedevano.