Anche secondo il cinema l’America non è più un sogno? L'ammissione di colpa di Scorsese in "Killers of the Flower Moon"

Joseph Nye, uno dei maggiori politologi statunitensi del ‘900, ha proposto di dividere l’esercizio del potere in due tipologie: hard e soft. L’hard power prevede l'uso della coercizione militare o economica per raggiungere obiettivi di politica estera, mentre il soft power si riferisce alla capacità di un Paese di influenzare il comportamento di altri Paesi o dei propri cittadini attraverso mezzi non coercitivi, come la cultura, i valori e l'ideologia. In sostanza uno degli obiettivi principali è quello di rendersi attrattivi. E cosa c’è di più esemplificativo di questo processo del concetto di “sogno americano”? L’american dream, ovvero l’idealizzazione degli Stati Uniti come luogo in cui è possibile partire da zero e realizzare i propri obiettivi. Un'immagine che si può ulteriormente estendere e slegare dal concetto di ascensore sociale e che vede gli USA come una terra promessa dove tutto ciò che è desiderabile è anche possibile. In questo processo persuasivo rientra il cinema, l’arte popolare per eccellenza. Grazie alla narrazione per immagini i film sono diventati il mezzo di comunicazione più valido per trasmettere storie, cultura e valori al pubblico mondiale. Eppure, lo stesso cinema che tanto ha dato a livello di soft power all’immagine degli Stati Uniti, ha più volte messo in discussione (e come vedremo in Killers of the Flower Moon, continua a farlo) il sogno americano.

Storia del sogno americano

Se nell'immaginario collettivo riusciamo a figurarci il sogno americano, è tutto merito del cinema, un mezzo espressivo in grado di entrare capillarmente nelle vite delle persone e con cui gli Stati Uniti hanno proiettato una visione idealizzata di sè a livello globale. Un'operazione messa in atto in particolare durante la Golden Age hollywoodiana e nel secondo dopoguerra, basata sul mito della libertà come valore universale e sulla possibilità di "potercela fare" nella società a prescindere dalle proprie origini. È in questo periodo, con l’inizio della Guerra Fredda, che la macchina hollywoodiana crea l’American dream e ad una narrativa in cui il sistema capitalista permette l'ascensione si contrapposizione l'immagine del grigio blocco sovietico. Non è un caso che si tratti degli stessi anni del Maccartismo più spinto, dove la paranoia anti-comunista portò a stilare una black list di oltre 300 nomi: attori, registi, produttori e sceneggiatori sospettati di avere posizioni vicine alla sfera sovietica a cui veniva impedito di lavorare nel mondo del cinema.

Il sogno americano entra in crisi

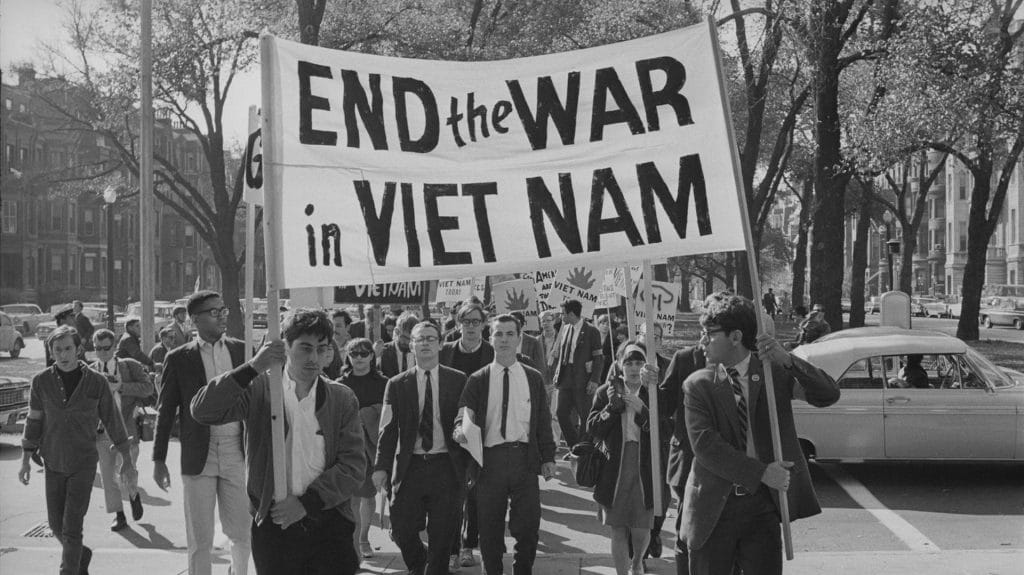

Per quanto in ogni mito ci sia forzatamente un fondo di verità, il sogno americano così come lo conosciamo non è mai esistito. Sebbene con ogni probabilità l'America chiuderà il 2023 come economia più in forza a livello globale e l’ascensore sociale funzioni sul suo suolo tutt'oggi meglio che altrove, non riusciamo più a guardarla come terra promessa. Una messa in discussione che non nasce con l’avvento dei social media, ma che risale agli anni ‘60, quando la Guerra in Vietnam e l’assassinio di Kennedy hanno segnato la morte dell’innocenza statunitense, una fine magnificamente rappresenta nel sempre poco citato Un mondo perfetto di Clint Eastwood. Attraverso il racconto di un fuggitivo che instaura un rapporto padre - figlio con un bambino preso come ostaggio, il film diventa elaborazione della perdita della purezza di un’intera nazione. Guerre e discriminazioni hanno cambiato l’ordine delle cose a livello sociale e di conseguenza anche nell’esigenza del racconto cinematografico. Il cambio dell’industria negli anni ‘70 e l’avvento della New Hollywood ha portato tutta una schiera di nuovi autori a sentire il bisogno di elaborare tutti questi sentimenti all’interno delle proprie opere, la necessità di dare un altro volto e un diverso background all’America tutta. E tra questi c’è Martin Scorsese.

Scorsese, le origini degli Stati Uniti e Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese è ossessionato dal racconto dell’America, sempre con sguardo disincantato, spesso duro, capovolgendo i pilastri creati e portati avanti dalla Hollywood della Golden Age. Pensiamo all’individualismo eroico, uno dei valori fondanti dell’American dream, sconvolto e radicalmente ripensato in Taxi Driver, all’idea di ascensore sociale distorta e corrotta di The Wolf of Wall Street. Ma un lavoro ancor più profondo e dilazionato, Scorsese lo ha fatto sulla sua idea delle origini degli Stati Uniti. Cosa sono Quei Bravi Ragazzi, Casinò o The Irishmanse non film su immigrati provenienti da tutto il mondo che creano poi la base della società americana? Opere in cui viene messa in discussione quella stessa immagine di “nazione universale” che abbiamo accennato nei paragrafi precedenti. In Gangs of New York, Scorsese addirittura immagina la nascita degli States come una violenta e cruda guerra tra bande, film in cui il sogno americano viene smantellato, dove la nazione non viene partorita da valori giusti e condivisi ma da egoismo e violenza. La riflessione si spinge ancora oltre con Killers of the Flower Moon, il suo ultimo lavoro presentato al Festival di Cannes e uscito in questi giorni nelle sale italiane.

Killers of the Flower Moon: un’assunzione di responsabilità

Nel film prende un noto fatto di cronaca, ovvero una serie di omicidi ai danni di membri della comunità degli Osage, per parlare in senso ampio del genocidio dei nativi americani. Scorsese tona ancora una volta alla violenza e all’egoismo come motori della Storia e come veri genitori dell’intera nazione. La vera sorpresa non è dunque nel tema ma nel modo: un gangster movie ante-litteram ma spogliato di tutta la coolness de Quei Bravi Ragazzi o Casinò. Non c’è bellezza, non c’è senso ludico. Ci sono invece miseria, patetica disperazione e la banalità della miseria umana, tanto che lo stesso DiCaprio interpreta un personaggio del tutto unico all’interno della sua carriera, una sorta di incarnazione americana dell’Adolf Eichmann descritto dalla Arendt. Come se non bastasse, nel finale vediamo lo stesso Martin Scorsese salire sul palco e leggere l’epitaffio di Mollie Burkhart (Lily Gladston), la protagonista del film, a sottolineare l’importanza di quello che forse è il personaggio femminile più profondo e rilevante mai portato in scena dal regista e non solo. Si tratta di un’enorme assunzione di responsabilità. L’autore che si erge in piedi davanti al mondo enunciando un solenne e sentito mea culpa per i danni fatti a un popolo sterminato, a tutte le donne, alle nuove generazioni, alla Storia, all’America e a un sogno che per quanto bello ha da sempre le radici piantate nel sangue.