Come Andre 3000 anticipò di anni la moda attivista di oggi Tutto iniziò con la reunion degli Outkast nel 2014

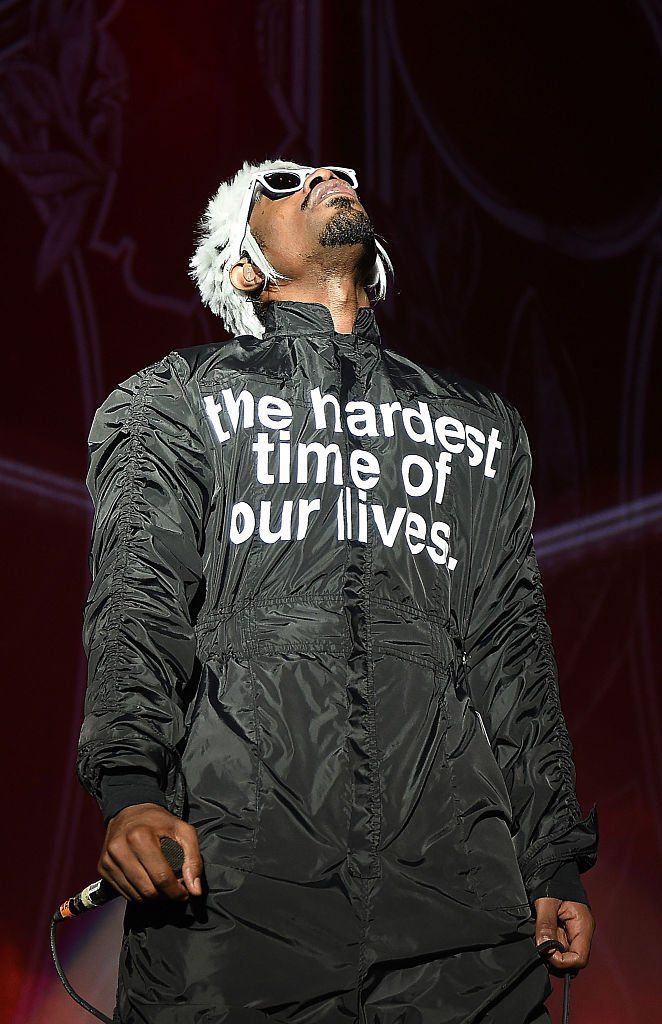

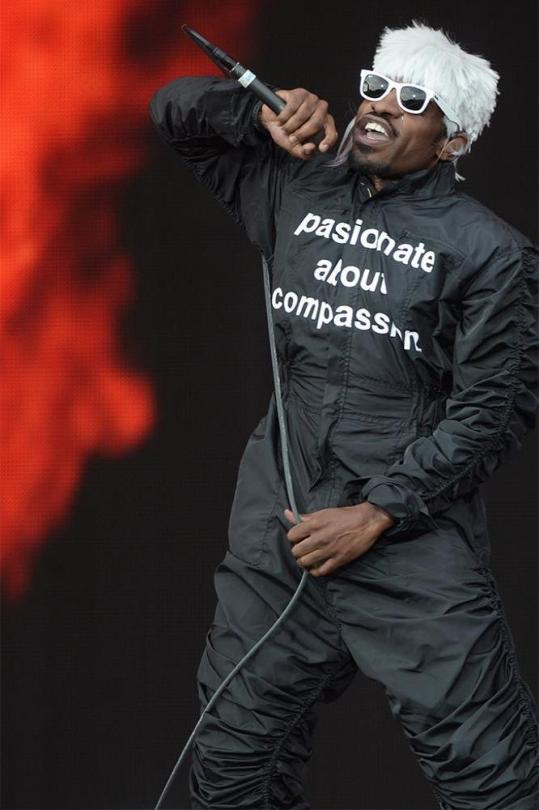

Andre 3000 è un mito per la generazione Millennial. Tanto il suo lavoro da solista che quello svolto all’interno del duo Outkast (leggendaria rimane la canzone Hey Ya!) lo hanno posizionato nella memoria permanente del mondo hip-hop e, non a caso, proprio Andrè 3000 è stato scelto da Tremaine Emory come principale volto del nuovo lookbook di Supreme, riaprendo la storia di collaborazioni che lega il brand newyorchese alla cultura pop americana. Sempre rimanendo nel campo della moda, l’artista ha di recente annunciato che «per 3 giorni, una selezione di magliette ispirate alle mie tute sarà venduta e il 100% del ricavato netto sarà devoluto a Movement for Black Lives per contribuire alla lotta contro la brutalità della polizia e l'ingiustizia razziale». Le tute a cui Andre 3000 si riferisce sono quelle che indossò durante il reunion tour degli Outkast nel 2014, tutte di nylon nero e decorate da scritte bianche che recavano frasi come “across cultures, darker people suffer most. why?” e “god. or god?”. C’era una tuta diversa per ciascuna serata del tour, 47 in tutto, che prese insieme sono considerate a oggi non solo come alcuni dei più importanti statement politici dell’hip-hop contemporaneo ma anche come le moderne antesignane della moda attivista dei nostri anni – pensate ad esempio alla celebre t-shirt “We should all be feminists” di Dior, a quella che dice “I support young Black businesses” creata da Virgil Abloh per Off-White™ nel 2020 o a quella popolarizzata da Frank Ocean con la scritta “Why be racist, sexist, homophobic, or transphobic when you could just be quiet?”

Le 47 tute ebbero un impatto enorme, molto più enorme del tour stesso, tanto da venire esposte quello stesso anno al Miami Art Basel in una mostra organizzata dal Savannah College of Art and Design. Parlando con Nicolas Jaar quello stesso anno in un’intervista pubblicata sulle pagine di The Fader, Andre 3000 aveva spiegato:

«Onestamente, sai, non volevo fare il tour. Non ci esibivamo da 10 anni. Erano canzoni vecchie. Mi chiedevo: "Come faccio a presentare queste canzoni? Non ho niente di nuovo da dire". Allora mi sono detto: "Forse posso iniziare a dire cose nuove mentre faccio queste vecchie canzoni. È diventato un tema per cui ero più eccitato per questo che per lo spettacolo vero e proprio. È divertente andare in giro con questa tuta».

Se gli statement di quelle tute ebbero una grande risonanza fu perché l’artista ne indossò una con scritto “can one rest in peace & violence?” durante la tappa al LouFest in Missouri di quell’anno, poco dopo la prima ondata di proteste nella città di Ferguson seguite all’omicidio di Michael Brown per mano del poliziotto Darren Wilson. La scelta fu chiaramente intenzionale, come due anni fa ebbe a dire l’artista nella newsletter Blackbird Spyplane di Jonah Weiner: «Stavo rispondendo agli eventi di Ferguson in tempo reale. Era ironico, era serio, era anche triste e tutto il resto. Ma quelle scritte hanno ancora senso oggi – sono anche più vere». La seconda vita di quelle scritte e di quelle tute si estese ben oltre i concerti e il Miami Art Basel, circolando su Internet e di fatto anticipando di qualche anno il massiccio utilizzo politico di slogan incisivi e memorabili che, negli anni successivi, avrebbero alimentato la diffusione dell’attivismo sui social media e altrove. E se gli slogan politici non sono una novità in se stessi, rimane vero che il loro impiego nell’ondata di attivismo politico post-BLM ha dato un deciso indirizzo al loro impiego – imparentandoli con quello dei meme e dei tweet e alimentando il gusto di Millennial e Gen Z per l’uso di frasi iper-sintetiche e iper-significative che possono essere facilmente ricondivise attraverso i media digitali. Oggi quegli slogan suonano molto più che attuali: sono visionari.