I rave, la moda, la controcultura Come il clubbing selvaggio ha fatto innamorare i designer

La moda è a corto di subculture a cui ispirarsi. Dopo aver prosciugato il grunge, il punk, il mondo dello skate e del surf, la cultura mod, gli outfit Regency, il minimalismo e adesso il Y2K, i vocabolari estetici del passato possono dichiararsi esauriti. Rimane soltanto il presente, con i suoi e-boy, la basicness programmata dei tiktoker e la sua completa assenza di autentiche subculture giovanili - con una notevole eccezione: il clubbing. Se esiste un’attività o una scena che polarizza interessi e discussioni, che evidenzia gli screzi tra una generazione e l’altra, che attira l’attenzione delle giovani generazioni, è il clubbing in tutte le sue forme - dai controversi rave che attirano masse oceaniche di giovani, suscitando scandalo e riprovazione, e ispirano l’immaginario di innumerevoli brand, da Diesel, a Prada, a Balenciaga, alle scene techno che diventano sinonimo di community, liberazione e inclusione, oltre che di edonismo.

La scena del clubbing, tanto vale dirlo, è inestricabilmente legata a quella delle droghe da party: una convivenza iniziata già nei decadenti cabaret della Repubblica di Weimar, dove la leggendaria Anita Barber masticava rose intinte nell’etere e nel cloroformio, e poi esplosa di nuovo negli anni ’80 e ’90 con la diffusione della MDMA, della ketamina, dell’LSD, delle metanfetamine e anche delle famose “droghe dello stupro” come il Roipnol e il GHB. Proprio l’inaccettabilità sociale di queste droghe, insieme al disturbo della quiete pubblica e l’occupazione di spazi abbandonati, ha reso i rave invisi alla società “diurna” sin dall’epoca di Margaret Tatcher e della nascita della musica techno a Detroit, creando un’altra inestricabile associazione tra rave party, anarchia e degrado sociale che ancora oggi resiste. A oggi, la rave culture, pur con tutti i suoi limiti, rimane l’unica autentica controcultura rimasta nella società, capace di riunire generazioni intere che, sulla scena, trovano una liberazione completa dalle convenzioni sociali, nel bene e nel male. Un’altra associazione ancora, e questa volta positiva, lega il mondo dei rave alla moda, e nello specifico a un codice di abbigliamento che, pur evolvendosi negli anni, ha segnato profondamente molti designer di moda che, negli ultimi anni, hanno deciso di co-optarlo, integrandolo nelle proprie collezioni.

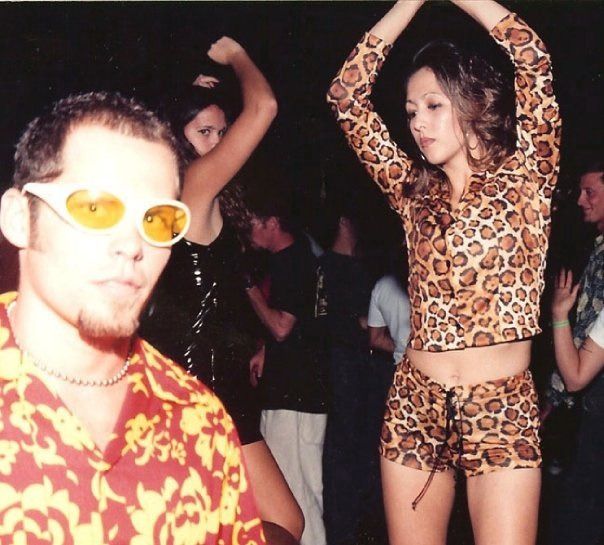

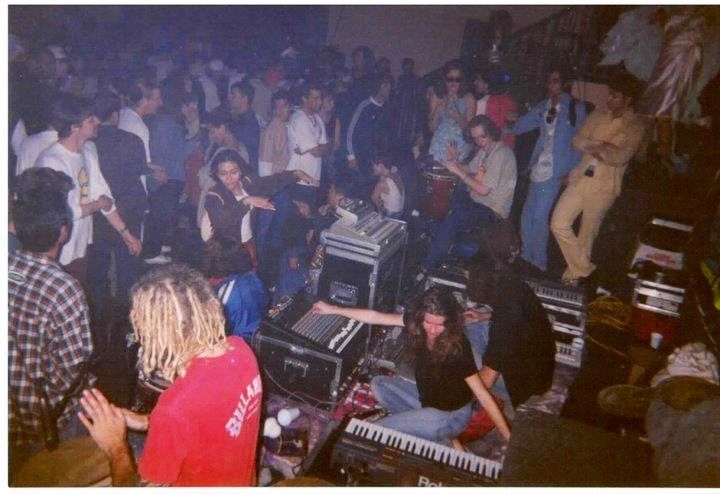

Secondo la community online IEDM.com muovendosi da Ibiza alle location underground «l'abbigliamento generale dei rave ha iniziato a spostarsi dagli abiti firmati a qualcosa di più industriale: tute da lavoro, salopette e pantaloni a zampa. Lo stile era quello di capi over-size e funzionali, con un tocco hippie […] alcuni accenti luminosi come fischietti e perline erano altrettanto importanti per rendere più vivace un outfit. Un capo d'abbigliamento per eccellenza di questi tempi era la maglietta gialla con lo smiley, che divenne un simbolo per questa generazione». Negli anni ’90 tutte queste tendenze raggiunsero il punto di ebollizione: mentre qui in Italia, e nello specifico a Roma, Leo Anibaldi e Lory D fondavano la scena del clubbing romano coi suoi baccanali a base di techno, ecstasy e risse; tra le colline del Worcestershire una marea umana che oscillava tra le ventimila e le quarantamila teste faceva tremare gli abitanti del paesino di Castlemorton per una settimana, portando alla prima vera criminalizzazione dei rave parties in Inghilterra.

Nel frattempo, a Berlino, dopo la caduta del Muro, i giovani del lato Est della città iniziarono a organizzare feste illegali nelle centrali elettriche abbandonate, nei magazzini, nelle stazioni sotterranee, nei bunker di cui pullulava la città suonando musiche aggressive, dai bassi ancora più duri della techno che giungeva dal ventre di Detroit. Nel 1990 l’americano Frankie Bones insieme ad Adam X portarono la cultura dei rave a Brooklyn, in una città divisa, segregata e terrorizzata dall’AIDS e da tassi di omicidi altissimi, i cui giovani cercavano un senso comunitario e uno sfogo, sotto l’insegna del motto PLUM (The Peace, Love & Unity Movement) creando uno spazio sicuro e privo di discriminazioni. Più avanti a Peace, Love e Unity, si unì anche Respect, facendo nascere lo slogan PLUR che ancora rappresenta la base filosofica della rave culture delle origini ma che, oggi, è andata perduta sommersa da incidenti tragici, casi di molestie sessuali e dalla commodification del rave appiattitosi nell’abuso di droghe o nella superficialità della moda.

She’s on another level pic.twitter.com/JOftviqng4

— Rave Moments (@Rave_Moments) November 7, 2022

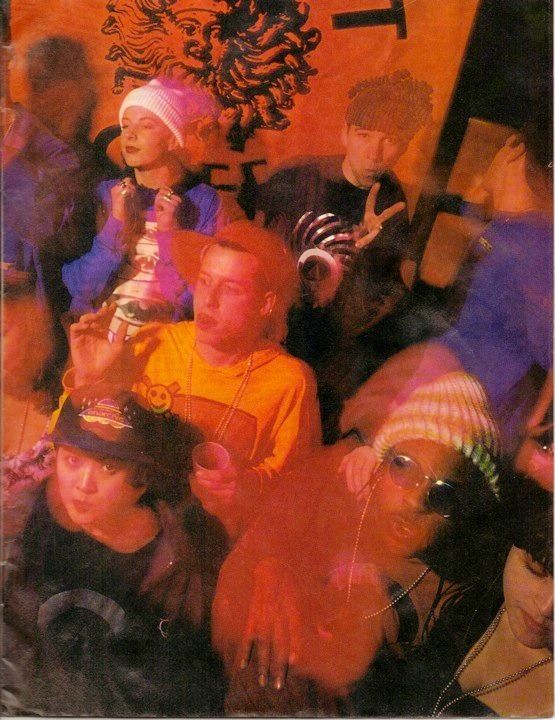

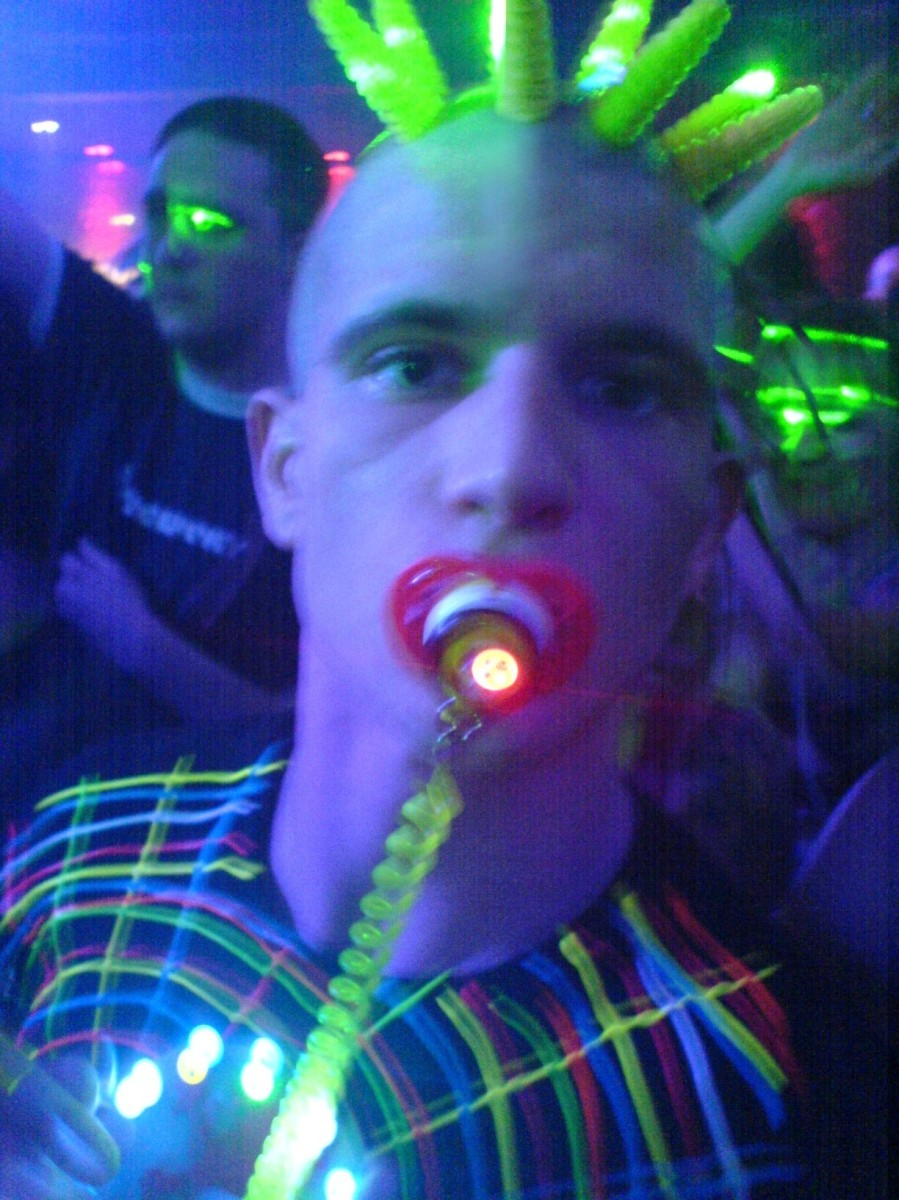

Creando per innumerevoli giovani un mondo utopico, dove i traumi non sanati degli anni ’80 e gli spettri dei ’90 sparivano sotto ondate di bassi e di MDMA, la cultura dei rave dilagava ormai ovunque in Europa, giungendo al suo apice proprio mentre l’outfit dei raver iniziavano a evolversi verso una nuova dimensione. Con le suggestioni cyberpunk e le ansie futuristiche ispirate dalla nascita del Web, dagli incombenti anni 2000 e dalla leggenda del Millennium Bug, gli outfit dei raver iniziarono a riflettere un futuro utopistico e ipercromatico. Apparvero i visori e famosi wrap-around glasses, la tecnologia diventata accessorio, i colori neon passarono dall’abbigliamento alle capigliature che si decoravano di punte, di tagli alieni, mescolati a tute adidas, personaggi dei cartoni animati, peluche variopinti, grafiche tie-dye, glitter. Al richiamo di un’infanzia filtrata attraverso la lente dell’ecstasy si mescolava un senso di libertà e di edonismo che sfociava nella bizzarra kandi culture, innamorata dei colori e dei valori del pacifismo e dell’amore universale: bikini fluorescenti mescolati ad altissimi stivali pelosi, ciucci luminosi, fili del telefono usati come collane e gioielli di plastica, tute in stile Barbarella, make-up e parrucche erano ovunque.

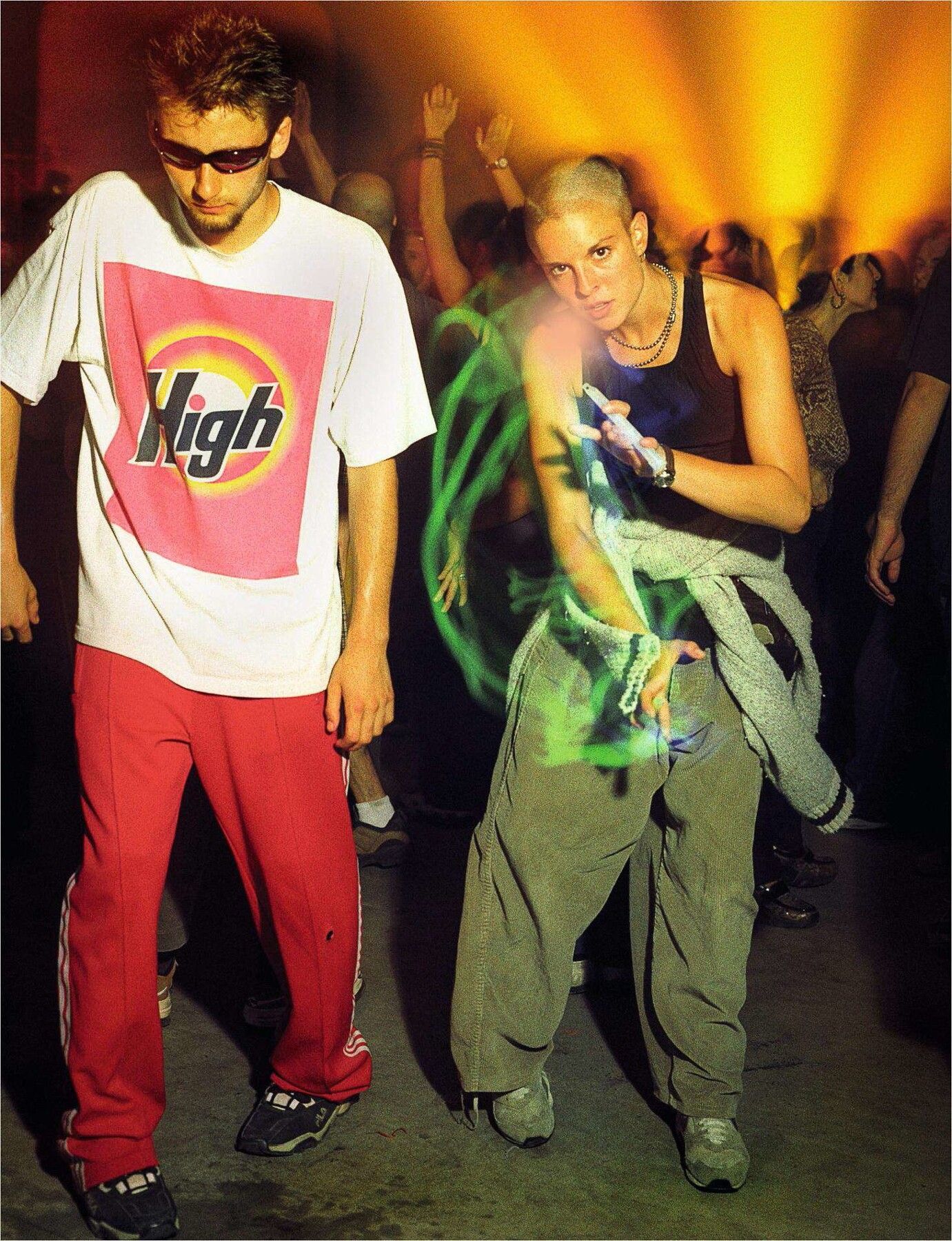

Verso la fine degli anni ‘90, a causa della criminalizzazione dei rave adesso emersi definitivamente nella sfera della coscienza collettiva, si delinearono due diverse correnti estetiche: in luoghi come il Regno Unito, dove la musica dei rave venne incanalata nei club underground, i look divennero più regolarizzati, segnando il ritorno del cocktail dress per le donne e di una tenuta più ispirata all’hip-hop per gli uomini; all’ombra del Berghain, invece, divenuto un techno club nel 2004, o negli ambienti del grime londinese nacque uno stile più essenziale, dominato dai colori neri con tinte utility e BSDM, sneaker e calze a rete, tracksuit e berretti, maglie trasparenti e i classici occhiali da sole per nascondere gli occhi arrossati dalla droga e cucci o paradenti per dissimulare il movimento convulso delle mandibole.

Con l’avvicinarsi degli anni ’10 tutto si trasformò in un grande pastiche di estetiche presenti e passate, annullando l’immediata riconoscibilità di quel codice di abbigliamento, e diventando materiale di reinterpretazione per la moda. Sin dai primi anni della sua tenure da Givenchy, Riccardo Tisci aveva creato look indebitati al mondo dei rave già nel 2010, con le sue giacche di pelle, la combo di leggins e short e le maglie a sfondo religioso, poi accentuatesi nel corso delle collezioni successive per il brand e culminate nella SS14 di Givenchy ma in realtà presenti un po’ in tutta la sua produzione maschile. Nel 2015, poi, fu Marcelo Burlon a inaugurare il suo brand mescolando per sempre nightlife, streetwear e moda di lusso in un’equazione inevadibile per gli anni a venire. Altrove, nel 2016, Miuccia Prada fece della collezione Resort 2017 di Miu Miu un’ode ai raver degli anni ’90 con orge di stampe e colori, materiali sintetici, gioielli infantili; lo stesso fece Marco Jacobs nella medesima stagione mentre, per la FW17, fu Versus Versace a firmare una collezione giocata sull’azzurro, l’hot pink e il nero che ricordava gli outfit dei Gatecrasher Kids di Sheffield; nella stessa stagione anche Libertine e Gypsy Sport crearono look simili ma fu Kris Van Assche da Dior Homme a stampare su giacche, mantelli e pantaloni i dipinti iperrealistici di Dan Witz che riproducevano un caotico mosh pit in cui teste e braccia si mescolavano in un vortice psichedelico. Nella stagione successiva, la SS18, l’estetica dei rave parve dilagare attraverso le passerelle d’Europa: Missoni e Maison Margiela produssero look gradevolmente caotici che strizzavano l’occhio alla kandi culture, lo stesso fece Jeremy Scott per il suo brand eponimo mentre, nei mesi successivi, toccò a Koché e Walter Van Beirendonck adottare stampe caleidoscopiche e colori elettrici.

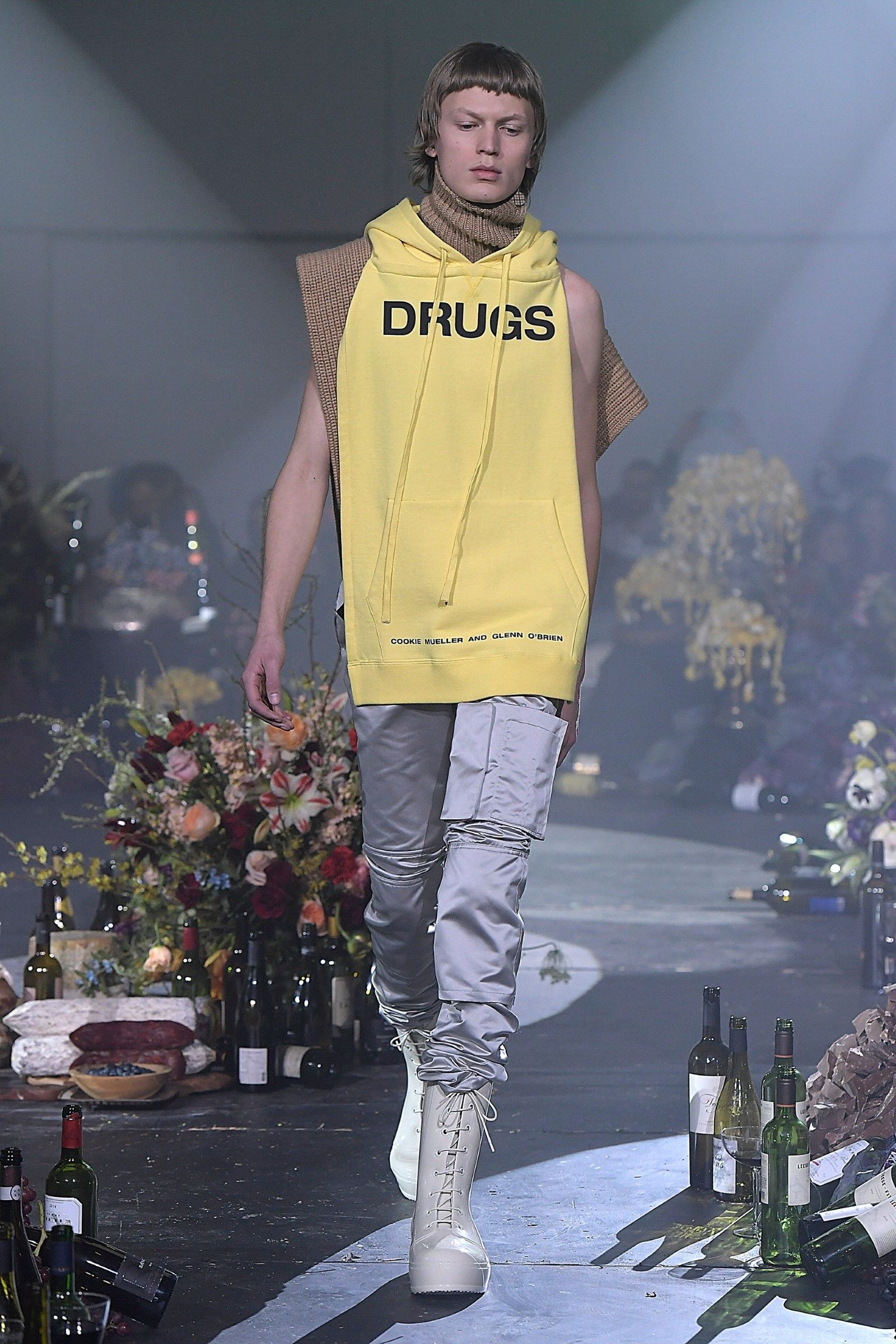

L’enorme spartiacque giunse però con la FW18 di Raf Simons, quella delle stampe di Christiane F. e della grafica Drugs per intenderci, in cui il designer belga trasformò l’outfit del raver in una sorta di meta-riflessione su se stesso, sublimandolo in un design avant-garde in cui l’iconografia della rave culture diventava esplicita e artistica decorazione degli abiti. Sempre in quella stagione Christopher Bailey omaggiò i rave inglesi nella sua ultima collezione di Burberry mentre Prada sembrò prendere ispirazioni da quel mondo per l’uso dei suoi colori nel womanswear e per la sovrabbondanza di giacche di nylon e bucket hat nel menswear. Il secondo e nuovo spartiacque arrivò per mano di due fratelli georgiani che avevano fatto girare la testa a mezza Parigi con la loro dissacrante ironia: erano Guram e Demna Gvasalia e la collezione SS19 di Vetements portò il vibe dei rave est-europei nel linguaggio della moda parigina. In quella stagione anche altri rave citarono quell’outfit da club: Palm Angels, Matty Bovan, Martine Rose e persino l’abbottonatisismo Emporio Armani. Da lì in avanti quel tipo di estetica non andò semplicemente più via: designer come Virgil Abloh, Matthew Williams, Daniel Lee, Martine Rose, Demna, Ludovic de Saint Sernin, Jonathan Anderson, Kim Jones e Francesco Risso l’hanno tutti evocata negli ultimi tre o quattro anni. Il mondo dei rave è arrivato poi alla Milan Fashion Week anche attraverso il DJ Max Kobosil e con il suo 44 Label Group che è praticamente una versione luxury del rave wear venduto.

A farne un vero cavallo di battaglia è però il redivivo Diesel di Glenn Martens, che non solo ha recuperato la lisergica estetica sci-fi dei rave per i suoi show di Diesel, con le sue sinfonie di denim contorti, le pelvi scoperte, il sovraccarico visuale acido di colori e distressing ma ha persino organizzato un vero rave di 17 ore a Londra. Iniziativa coerente con l’immaginario concepito da Martens per il brand ma che dovrà confrontarsi necessariamente con il tipo di trasgressione che un rave implica – ma per riuscire serve rischiare.