La moda mainstream ha davvero ucciso il dandy? Da Brummell a Harry Styles, una lettura del dandismo in una prospettiva contemporanea

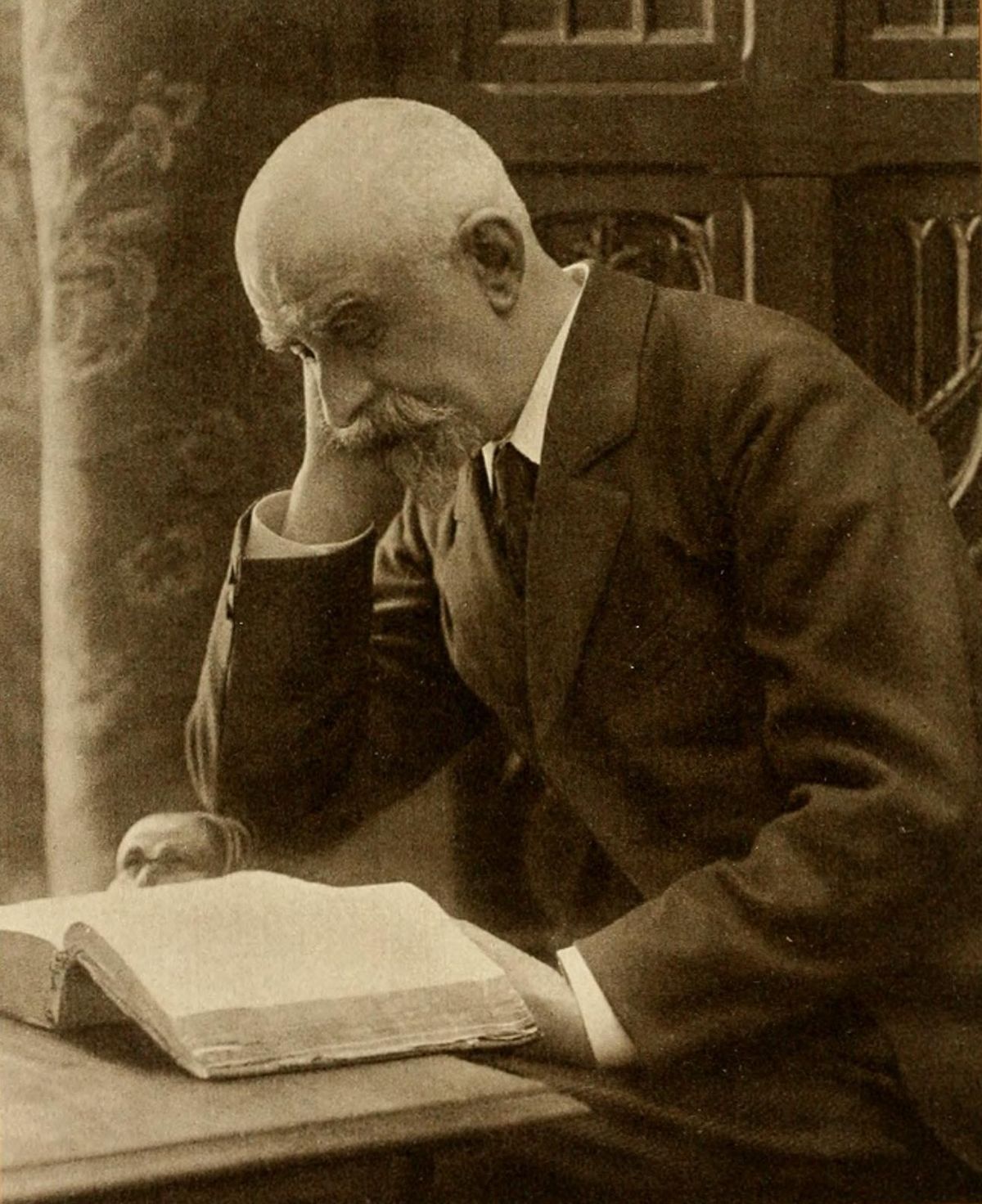

Siamo negli anni ’60 quando Roland Barthes, critico, semiologo e intellettuale francese reo di aver speso litri d’inchiostro nell’intento di definire i capisaldi di una teoria della moda, scrive che il fenomeno del dandismo è sostanzialmente morto. Ucciso brutalmente dalla moda in persona, il dandy non è che il ricordo di un’estetica, di un lifestyle e di una tecnica che ha avuto la sua acme durante il XIX secolo, sigillato ermeticamente sui volti di Lord Brummell o di Oscar Wilde. Esteti fino a diventare volutamente autoreferenziali, questi personaggi vestiti di tutto punto hanno radicalizzato l’abito dell’uomo distinto esibendo un culto dell’immagine che passava dal bagnare i guanti per far aderire al meglio le mani al sistemarsi per ore la cravatta. Erano anni in cui, di fatto, non esisteva un fashion system diramato nei suoi dipartimenti creativi e manageriali altamente specializzato così come quello contemporaneo. Erano tempi in cui la disparità sociale costituiva un qualcosa di assolutamente naturale resa significante, peraltro, da una grammatica del vestito che non si perdeva in sottili giochi interpretativi.

La Rivoluzione Francese aveva infatti cambiato l’abito maschile nella sua forma e nella sua sostanza - serpeggiava l’utopia di un’uniformità vestimentaria priva di particolari discriminanti - lasciando aperta quella valvola che avrebbe concesso all’individuo il diritto e la possibilità di differenziarsi dall’altro. Operazione, quella della differenziazione, realizzabile non più giocando sull’uniforme in sé, quanto piuttosto intervenendo sulla distribuzione dei suoi componenti: una fibbia, un bottone, il nodo di una cravatta diventano strategici appigli salva identità. Si inaugura così una stagione di empowerment del dettaglio (il bastone, il fiore all’occhiello, l’orologio da taschino), quella categoria estetica che sarà piegata a manifesto poetico e linfa vitale dal progetto creativo del dandy. Tra vezzi stilistici e un know how sconosciuto alla massa da cui rifugge in maniera ossessiva, quest’ultimo manipola il vestito fino a negargli qualsiasi valore comune.

@pinsent_tailoring My BBC feature, just trying out TikTok #boredvibes #dandy #mood original sound - pinsent_tailoring

La nascita del ready to wear, l’industrializzazione dell’abito e lo sviluppo di un’editoria di moda hanno condotto alla sua morte nelle parole di Roland Barthes. Nemmeno il lusso, promulgatore di un’esclusività ancora in grado di incantare adepti e non, può lasciare spazio al dandy proprio perché agisce come incubatore di standard, norme e “leggi” che contraddicono la prima regola del dandismo: l’unicità creativa. L’etica e il lifestyle di questa figura poggiavano infatti su una libertà squisitamente inventiva finalizzata alla distinzione assoluta dalla massa, che poteva attingere al guardaroba delle classi più abbienti o, al contrario, simulare una trasandatezza per prenderne le dovute distanze. Ridotto poi a libertà d’acquisto dai meccanismi di imitazione collettiva diffusi prima dalle boutiques e poi dal ready to wear, il fenomeno del dandismo si è svuotato del suo ambizioso progetto di singolarità spinta agli estremi. Quanto sarebbe legittimo allora provare a delinearne dei contorni nella contemporaneità? Dopotutto viviamo negli anni in cui il problema della creatività viene affrontato secondo prospettive e riflessioni che hanno rimesso in discussione i concetti di autenticità e invenzione, percorrendo sentieri alternativi esplorati da nuovi paradigmi di ricerca.

Escludendo pertanto la via dell’assolutismo che abbiamo visto essere il cavallo di battaglia del primo dandy, è possibile rintracciare quantomeno delle narrazioni in grado di replicare delle forme di dandismo. È il caso di celebrity che, seppur coadiuvate da figure come fashion stylist o editor, arrivano a inscenare una performance del dandy. Corpo, abiti e styling si fondono in una risignificazione dell’intero processo creativo del dandy che, pur non rispettandone i principi cardine, concorrono nell’esibizione di un prodotto finale plasmato sullo stesso immaginario. Quando nel 2020 Harry Styles si presenta ai Brit Awards in un completo giallo firmato Marc Jacobs - l’abito tre pezzi appartiene alla collezione womenswear primavera estate 2020 -, è legittimo leggere fra le righe una reference diretta al microcosmo del dandismo. Il cantante britannico è solito infatti proporre dei look Gucci che, da styling indirizzati ora sul camp ora sul glamour, finiscono con il recuperare tratti del dandismo.

Recupero che si trova al centro delle pratiche legate al vintage, ossessione in voga tra i membri della generazione Z, protagonista di una campagna social diventata virale su Tik Tok in cui mostra i propri acquisti mediante gli haul video. Ci riferiamo, nello specifico, ad una generazione in grado di consumare intere decadi di trend in pochissimi mesi, se non settimane. Eppure l’interesse per il vintage rimane vitale e potrebbe persino essere usato come serbatoio da cui prelevare strategicamente elementi chiave del dandismo. È quanto ravvisabile nei look di ragazzi o ragazze - il fenomeno del dandismo non è appannaggio del sesso maschile - che si servono di dettagli di capi o accessori vintage come cappelli, gemelli, fazzoletti o scarpe stringate per riprodurre un mood “dandy”. È chiaro, forse superfluo, ribadire che sarebbe quasi del tutto improprio avanzare l’ipotesi di una forma pura di dandismo, se non come di una pratica da embeddare e rileggere in ottica crossover per affermare un’identità con delle precise references.

Lo stesso discorso può essere esteso a brand il cui DNA risulti compatibile con un’estetica disposta a fare i conti con le acrobazie stilistiche di questa figura. È ciò che ha fatto Yohji Yamamoto per la collezione FW22, flirtando con la letteratura e gli abiti del XIX secolo in un gioco dove le manie del dandy - chiome scapigliate incluse - diventano i corollari di un manifesto di resistenza al tempo che intercetta le categorie del romanticismo, del punk e del surrealismo. Progetto solo in parte condiviso da Kim Jones da Dior Homme che, nella collezione FW22, prova a immaginare un soft dandy ispirato ai codici della storica maison francese. La rivisitazione della giacca Bar, la ricorrenza del motivo floreale e un approccio decorativo ravvisabile anche nei guanti gioiello delineano un linguaggio che ammicca in maniera più o meno esplicita ai rituali vestimentari del dandy, resi più fluidi e meno altisonanti da un’interpretazione modellata sulle moderne varianti genderless. Questione che tocca da vicino anche l’operato di Silvia Venturini da Fendi, artefice di un guardaroba maschile (ri)pensato per le occasioni in cui classico non fa rima con nostalgico: l’intera collezione FW22 aspira ad un’idea di distinta eleganza che, da sensuali tagli cut-out abbinati a Mary Jane con cinturini e chocker di perle culmina in outfit declinati secondo la più fine intelligenza sartoriale del dandy.

Scenario ulteriormente condiviso da una nutrita schiera di gentlemen che, in occasione di manifestazioni come il Pitti Uomo, esibisce completi sartoriali così studiati da istituire un movimento di marcata resistenza al ready to wear per siglare la poetica vestimentaria di una subcultura ancora legata alla mania del dettaglio curato in ogni suo particolare. Non una fashion victim, né tantomeno un’icona della moda, il dandy è stato ed è piuttosto un fashion curator che trafuga l’idea stessa di stile. E, nel farlo, si scontra proprio con quel mondo che ha limitato e regolamentato il suo immaginario estetico: la moda non l’ha ucciso, l’ha anestetizzato per calarlo in una dimensione non più individualistica e narcisistica ma di comune riflessione collettiva.