Dopo la pandemia stiamo davvero fumando tutti di più? In breve: sì – ma la questione è leggermente più complicata

Di recente, il The New York Times ha pubblicato un articolo di nome That Cloud of Smoke Is Not a Mirage, composto da una serie di brevi interviste a studenti e resident della Grande Mela, che raccontavano in prima persona come, dopo la pandemia, fossero tornati a fumare sigarette. La cosa non deve stupire: se in Italia fumare sigarette è qualcosa di molto comune, negli Stati Uniti la percentuale di fumatori nella popolazione era scesa al minimo storico del 14% durante il 2019. Risultato di una serie di politiche e di una considerazione sociale che avevano fatto del fumo un vizio trashy, malsano, pericoloso e inquinante – un tipo di considerazione che anche in Italia inizia ad arrivare timidamente con, ad esempio, il divieto di fumare alle fermate dei mezzi pubblici imposto dal Comune di Milano e il lento ma costante rialzo dei prezzi del tabacco. Eppure, in Italia così come a New York, le statistiche parlano chiaro: la pandemia ha riacceso il problema di tabagismo tra le nuove generazioni.

Da uno studio del 2020 della Fondazione Veronesi, ad esempio, svolto su un campione «statisticamente significativo» di ragazzi tra i 15 e i 19 anni, è emerso che il 42,5% sono fumatori mentre l’Istituto Superiore di Sanità ha calcolato che nel 2021 in Italia c’erano 1,2 milioni di fumatori in più rispetto al novembre del 2020. Anche nel Regno Unito si è registrato un aumento del 27% di fumatori nella fascia di età tra i 18 ai 34 anni così come negli Stati Uniti mentre l’hashtag #cigarette su TikTok sfiora a oggi la soglia di 819 milioni di views. Riferendosi a uno studio pubblicato sul Lancet, comunque, la rivista Health Desk scrive: «La percentuale di fumatori rispetto alla popolazione generale potrà anche essere diminuita in confronto agli anni precedenti ma, data la crescita demografica, il numero assoluto dei fumatori è aumentato».

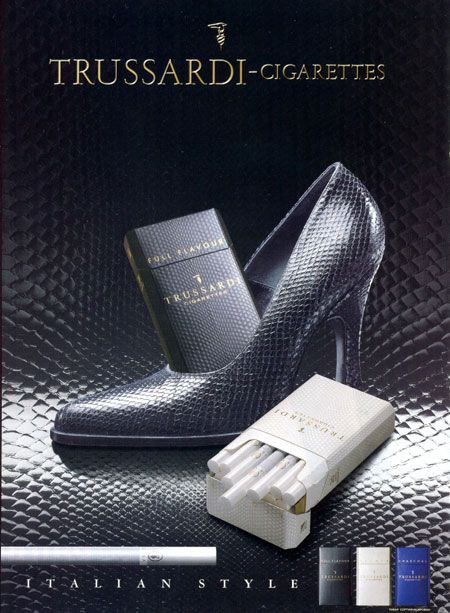

Lo studio della Fondazione Veronesi, così come il recente articolo del The New York Times, pongono enfasi sulla natura sociale del fumo: in entrambe le pubblicazioni, il vizio è descritto come un’attività di gruppo, legato tanto allo stress e all’ansia del lockdown quanto al bisogno di edonismo e di socialità post-Covid. Come sottolinea invece un’intervistata dell’articolo del Times, il fumo «sembra quasi una ribellione alla wellness culture» che ha di recente incorporato anche il consumo di marijuana, sanificandolo e ripulendolo dai suoi connotati controculturali che, invece, la sigaretta continua a mantenere. Negli oltre tre milioni di post che si trovano sotto l’hashtag #cigarette su Instagram, in effetti, abbondano selfie di utenti che fumano, candide immagini d’archivio di celebrity anni ’90 e dei primi 2000 intente a fumare una sigaretta ma anche numerosi shooting in cui la sigaretta diventa prop ora sensuale ora ribelle. Uno dei capitoli più taciuti e nascosti dal mondo della moda, in effetti, rimane l’era delle fashion cigarettes che vide illustri brand di moda come Yves Saint Laurent, Trussardi e Cartier, produrre sigarette brandizzate. E, in effetti, se le sigarette oggi sono quasi un tabù negli shooting di moda, c’era un tempo in cui la loro presenza era abbastanza frequente.

Un possibile spartiacque nella fashion culture circa la percezione delle sigarette potrebbe essere lo show FW11 di Louis Vuitton, simbolico perché situato quasi al volgere del decennio, in cui Kate Moss camminò sulla passerella fumando una sigaretta, gesto che attirò in ugual misura adorazione e critiche e che, ad esempio, il The Guardian definì «borderline transgressive». La sigaretta fumata da Moss allo show era in realtà una reference al film Il Portiere di Notte, che richiamava il mood provocatorio e sadomaso della collezione, ma anche uno di quei gesti di self-branding tramite cui la top model costruiva la propria immagine pubblica in quegli anni. Momento che dimostra anche come la percezione delle sigarette fosse cambiata anche dai tempi in cui, per esempio, Coco Chanel o Yves Saint Laurent si facevano ritrarre intenti a fumare – cosa impensabile per un designer di oggi, ma anche per la concezione del lusso che si ha oggi, inestricabilmente legata all’idea di wellness, di self-care, di responsabilità sociale. Il luogo in cui oggi l’immagine delle sigarette sopravvivono è quello delle candid pictures, dei party: di sigarette è tappezzato l’archivio fotografico di Hedi Slimane che, fra l’altro, nel suo profumo Nightclubbing di Celine ha incluso «accenti di nicotina» e sempre di sigarette sono abbastanza pieni i molti reportage e streetstyle delle fashion week, come anche gli scatti personali di influencer, modelli e figure varie del mondo della moda che appaiono nelle loro storie di Instagram anche se quasi mai nei post.

In sostanza, si può dire che la coscienza sociale non è ancora riuscita a conciliare ciò che sa sulle sigarette e ciò che sente per le sigarette. I dati sono abbastanza chiari: una media di otto milioni di morti l’anno, che significa che una morte su sette è dovuta al fumo, in pratica lo stesso numero di morti causate dalla Guerra dei Trent’anni ogni dodici mesi – e questo senza contare le altre ricadute sulla salute e sull’ambiente. Dall’altro lato, però, è innegabile che i fumatori esistono e che soprattutto aumentano, e anche che secondo i calcoli di Statista l’industria del tabacco ha un valore globale complessivo di 812 miliardi di dollari e, secondo Reportlinker, supererà i 900 miliardi entro i prossimi quattro anni. E forse è proprio per questo che la sigaretta ha conservato negli anni la sua aura controculturale – diventando cioè il principale terreno di scontro tra i valori e la filosofia del progressismo politico e quelli del mercato capitalistico.