L'estetica di Squid Game Tra Escher, colori pastello e critica sociale

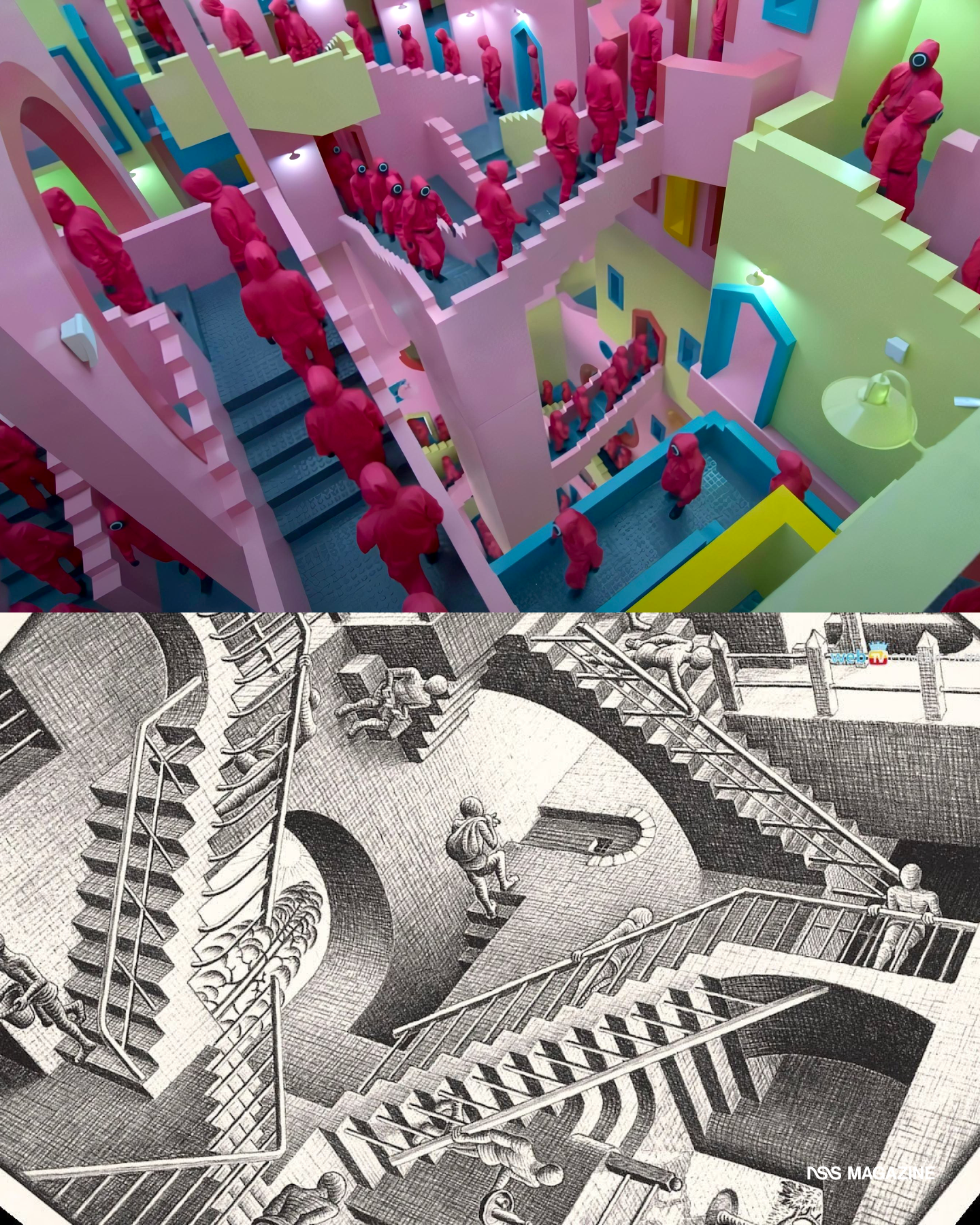

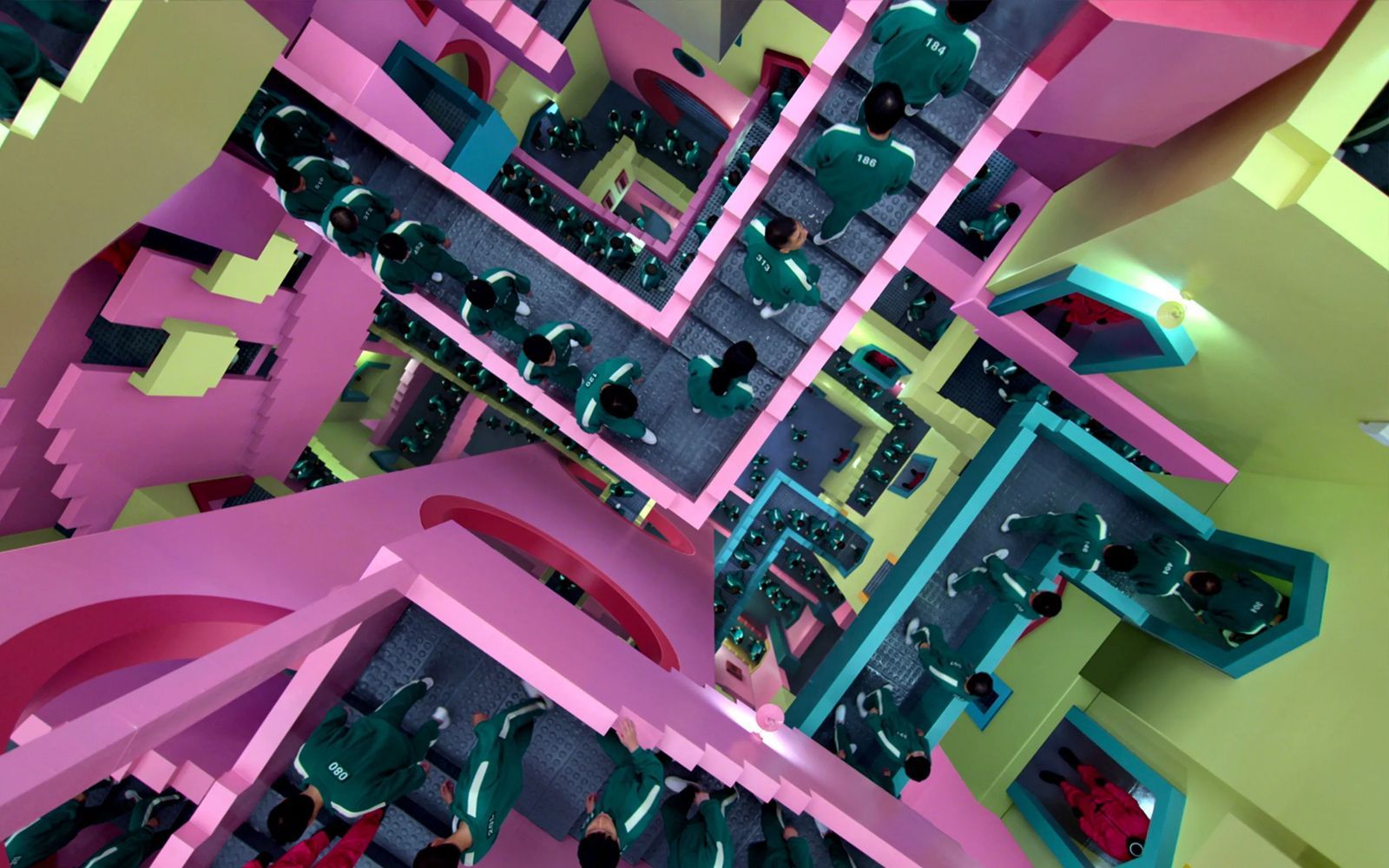

La nuova hit di Netflix è arrivata dalla Corea del Sud con Squid Game, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. La storia è un survival drama a metà fra il gioco a premi, Battle Royale e The Hunger Games e anche se l’idea di una competizione letale non è affatto nuova al cinema o in tv, Dong-hyuk riesce a farla sembrare qualcosa di incredibilmente fresco e innovativo, specialmente considerato la generale mediocrità di molte produzioni Netflix. Il motivo del successo della serie, al di là del suo storytelling stringente ed esperto e delle grandi interpretazioni degli attori, sta nel suo approccio visuale che, senza mai perdersi in eccessivi spiegoni, inserisce la massa dei concorrenti al gioco condotti al macello in uno scenario che ricorda l’arte di Magritte e di Escher facendo brillare sullo schermo i colori rosa e verde delle divise dei giocatori e dei misteriosi villain mascherati sospesi tra i Mangiamorte di Harry Potter e il Dottor Destino de I Fantastici 4. “Massa” è la parola fondamentale qui perché fin dall’inizio la storia, che ha il suo protagonista nel ludopate Seong Gi-hun, possiede una scala collettiva che include centinaia di comparse e contribuisce a dare alla vicenda il suo respiro epico. Proprio l’enorme numero dei concorrenti lascia trasparire una metafora della società divisa fra oppressi e oppressori – e consente anche di creare delle scene di inaudita brutalità, come quella dell’Un, due, tre… stella! della prima puntata.

Ma al di là di un costume design impeccabile e citazionista, con le tracksuit e le scarpe di tela simil-Vans da un lato e le tute colorate e le maschere simboloche dall'altro, è il contrasto tra i set che rende Squid Game un piccolo capolavoro concettuale. Il mondo esterno, quello fuori dal gioco, è buio e freddo, mentre quello sull'isola è fatto di colori pastello e atmosfere infantili che spesso si uniscono a scenari che citano in modo diretto l'arte surrealista. Questo contrasto tra due mondi non è certo una novità nel cinema e nella tv sudcoreana, l'abbiamo visto nei lavori di Bong Joon-ho ad esempio, in cui il contrasto tra le classi sociali è sempre sottolineato da scelte estetiche più o meno palesi: in Snowpiercer i passeggeri del treno sono distribuiti in base alla loro classe di appartenenza, mentre in Parasite la famiglia protagonista vive in un appartamento interrato che si contrappone alla villa rialzata dell'altra famiglia. Forse il successo di Squid Game sta proprio qui, nella capacità di unire due livelli di lettura tanto diversi quanto lontani, portando avanti un mondo di riferimenti che incrocia l'arte a La Casa di Carta (ecco dove avevamo visto i costumi rossi delle guardie), fino ad alcuni dei topos del cinema coreano, dallo splatter fino al poliziesco.

Ma volendo guardare la serie di Hwang Dong-hyuk con un occhio più superficiale c'è il legame pop con i simboli resi celebri dalla PlayStation o il logo che strizza l'occhio a quello di TikTok, c'è il sangue ovviamente, ma c'è soprattutto il dramma umano dei suoi protagonisti e il legame emotivo che nasce con il pubblico. In questo senso, nonostante una serie di prodotti spesso criticabili, Netflix è riuscita ancora una volta a trasformare in un successo una serie coreana priva di doppiaggio italiano giocando con i nostri ricordi e le nostre passioni. Sarà un po' per quella sua estetica da Takeshi's Castle sotto steroidi, ma la vittoria di Squid Game sta anche nella capacità di parlare a un pubblico vasto e diversificato pur rimanendo una serie apprezzabile da tutti allo stesso livello, un insieme di influenze e idee che giocano un po' con il fattore nostalgia e un po' con la voglia di binge-watching che da sempre costituisce l'ingrediente segreto delle serie Netflix.