Come era Bottega Veneta prima del "New" Bottega Riesplorando i lunghi anni della tenure di Tomas Maier

«Artigianato in movimento» è il motto con cui Matthieu Blazy decise di riassumere la sua idea di Bottega Veneta ai tempi della sua prima collezione. Blazy, un designer di capacità immense, ha trasformato quello che doveva essere un atterraggio di emergenza in uno dei maggiori successi per il gruppo Kering. Prima di lui, il brand era stato guidato da Daniel Lee che lo aveva riportato alle luci della ribalta dopo anni in cui la sua fama era stata sommersa dal clamore dello streetwear, di Louis Vuitton e Gucci e di un massimalismo generalizzato che è forse la più feroce antitesi della sua etica. Però la vicenda del marchio i cui show erano diventati dopo il 2005, per citare Vogue, «i pilastri portanti della Milan Fashion Week», è molto più lunga di Daniel Lee, né il lunghissimo mandato creativo di Tomas Maier, durato ben 17 anni, è stato noioso come spesso si ritiene anzi fu lui a stabilirne i famosi “capisaldi” avviando la Scuola di Pelletteria del brand a Vicenza: «L'eccezionale maestria artigianale, il design innovativo e senza tempo, la funzionalità contemporanea e i materiali di altissima qualità, definiscono tutto ciò che viene prodotto da Bottega Veneta». Anzi: osservando tutti i creativi che anche prima di Tomas Maier avevano rilanciato il brand, come la direttrice creativa Laura Moltedo, la stylist Katie Grand e i designer Giles Deacon ed Edward Buchanan, è facile rendersi conto come i direttori creativo del New Bottega abbiano aggiunto la propria personale visione a una stratigrafia estetica straordinariamente coerente negli anni. Tolti i Puddle Boots e i jeans trompe-l'œil in pelle, in effetti, quella silhouette fluida e decostruita, quel gioco di texture ariose e dense, quell’approccio così tattile ai materiali sono stati fondamento del brand per lunghissimi anni. Proprio a Tomas Maier (e vedremo presto come) va il merito di aver tenuta accesa la metaforica fiamma del brand in un’epoca in cui, da un lato, dilagava l’allegro e variopinto caos delle subculture Y2K e, dall’altro, l’avvento dello streetwear incalzava la moda.

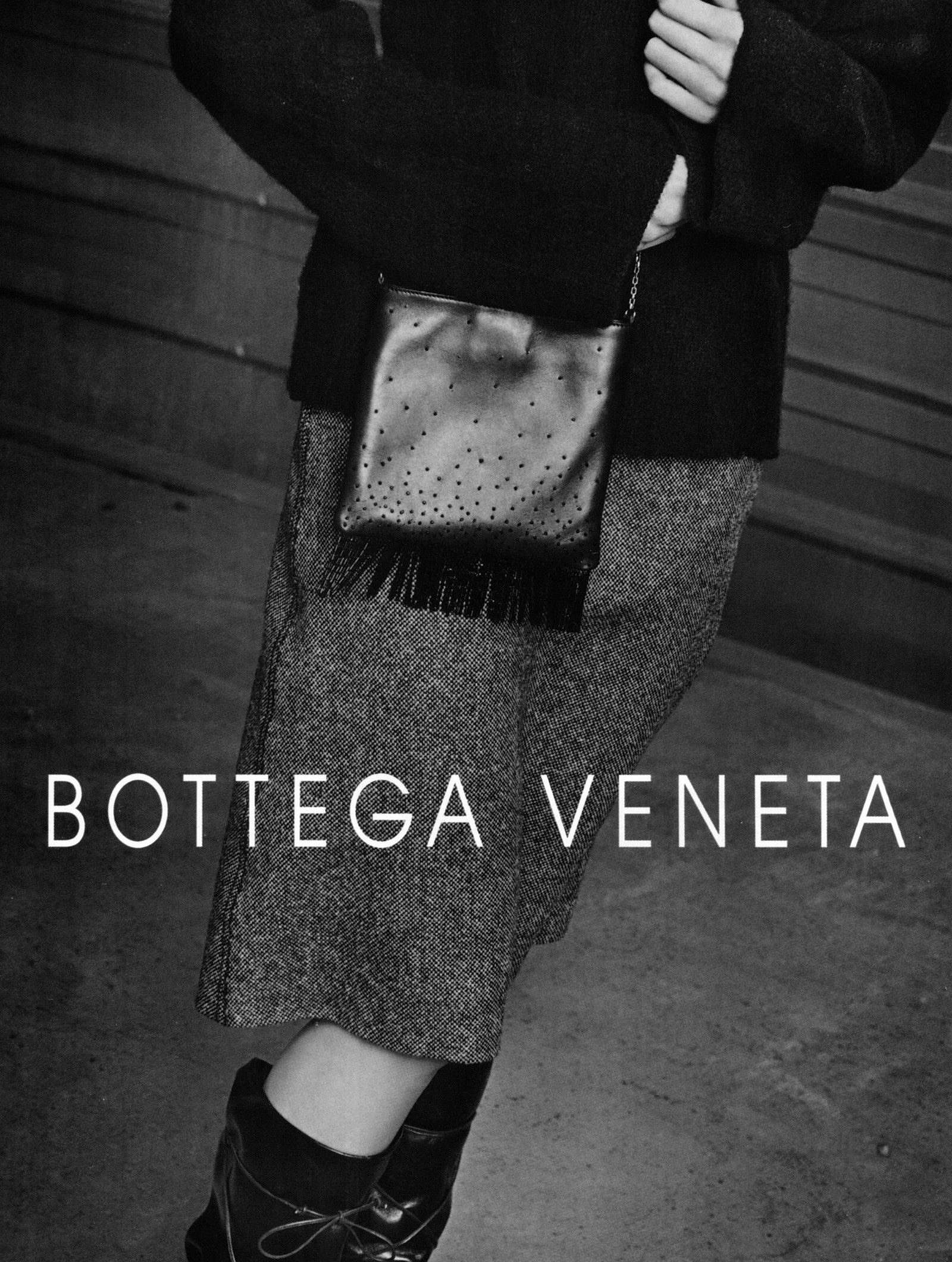

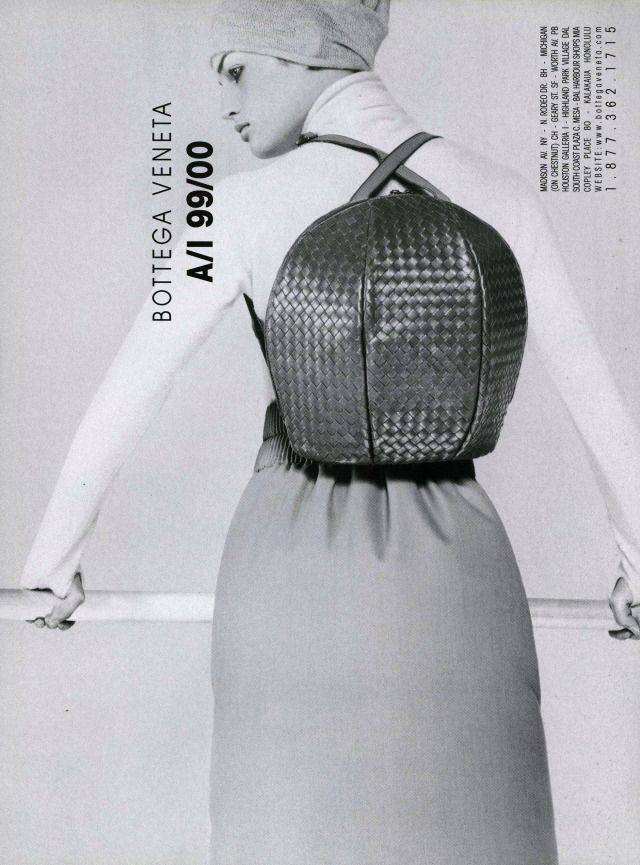

La nostra storia inizia negli anni ’90. Ai tempi Bottega aveva già decenni di storia alle spalle, eppure faticava a tenere il passo di quella ventata d’innovazione minimalista e metrosexual che stava prendendo d’assalto la moda. Bottega Veneta aveva già trent’anni di vita alle spalle e una fama immensa nel campo della pelletteria (la famosa borsa intrecciata era apparsa in American Gigolo insieme ai completi di Armani) quando Laura Molteno, già Braggion, vedova di uno dei co-founder del brand, ne assume la direzione creativa presentando a Palazzo Serbelloni, a Milano, nel 1998, la prima collezione di abbigliamento disegnata insieme a Edward Buchanan che era entrato nel brand nel 1995. Scorrendo le campagne salvate dall’oblio da @scannedfashionworld per le stagioni FW98 e SS98, colpisce incredibilmente come il DNA del brand fosse tutto già lì: una delle foto di campagna ritrae un maglione a collo alto oversize abbinato a una borsa intrecciata fatta con la stessa lana della maglia; c’è poi un completo di quello che sembra essere bouclè di lana dalle forti influenze ‘70s, con una silhouette spiovente e una borsa intrecciata decorata da dettagli in pelliccia; i colletti delle camicie sono grandi come ali, le consistenze plastiche. Questo periodo di grazia dura poco: dopo le collezioni d’esordio, tutte di successo, a Edward Buchanan, che poi tra 2000 e 2001 aprì il proprio brand Leflesh, viene affiancato l’inglese Giles Deacon, entrato nel ‘98. Un passaggio di cariche che corrisponde anche all’acquisizione di una quota di maggioranza del brand (pari al 66,67%) da parte del gruppo Gucci nel febbraio del 2001, un acquisto di 156 milioni di dollari che avrebbe creato quello che oggi è il basamento di Kering.

La collezione d’esordio di Deacon, che sarebbe poi andato a lavorare con Tom Ford da Gucci, fu presentata nel marzo del 2001. Da passatista e nostalgico degli anni ’70, il marchio piombò nei primi 2000 di schianto: fu con la collezione FW01 che venne creato per la prima volta il piumino in pelle a fasce diagonali poi rilanciato da Daniel Lee e ancora venduto dal brand. Sempre con quella sfilata ci fu uno scivolone non da poco: Deacon cedette alla tentazione di inserire capi logati nella collezione – una scelta che già all’epoca Vogue definì di scarso successo senza mezzi termini. Deacon poi, come si diceva, andò a disegnare il womanswear da Gucci e tra giugno e maggio di quell’anno Domenico De Sole eseguì una specie di purga nei confronti del management del brand. Anche la famiglia Moltedo, che aveva il 33% delle azioni, lasciò al Gruppo Gucci e a Domenico De Sole il pieno controllo del marchio.

Qui si apre un gap misterioso: la linea di womanswear venne bruscamente interrotta e il nuovo direttore creativo, il tedesco Tomas Maier si concentra solo sugli accessori (Luisa Zargani di WWD non fornisce motivazioni, mentre Steff Yotka di Vogue lascia intendere che sia stata volontà di Maier) riprendendo a produrre abbigliamento con la collezione FW04. Un articolo dell’epoca del New York Post definisce la linea di abbigliamento «super-costosa» e dice che «non ebbe mai successo nei negozi» dicendo anche che all’epoca il Gruppo Gucci era in leggera perdita dato un rallentamento della domanda nel mercato statunitense e le spese per riportare alla profittabilità Saint Laurent di cui De Sole diceva: «Il processo di rilancio di Yves Saint Laurent ci ha fatto prevedere una perdita maggiore di quella immaginata in precedenza». La stampa dell’epoca descrive Maier come un fanatico del metodo (aveva lavorato per nove anni da Hermès, dopo tutto) che aveva iniziato produrre maglieria e giacche inizialmente e che aveva proposto la prima collezione completa da 60 pezzi non con uno show ma con una presentazione. «Non si tratta di un normale prêt-à-porter. Ho pensato di disegnare gli abiti come fossero accessori. Ognuno ha la propria personalità e sceglie le cose da indossare a modo suo», disse all’epoca a Vogue.

Il lavoro meticoloso e lento di Maier però ripagò le attese. Dopo una collezione SS05 ben recensita dalla critica ma presentata con uno show un po’ troppo confusionario e concettuale, che essendo ancora l’offerta di abiti iper-limitata portò i giornalisti a domandarsi se fosse una sfilata o una presentazione di borse, le cose cambiarono nel febbraio 2005, quando Maier presentò la prima collezione completa che, se non convinse pienamente sul piano menswear, ebbe il merito di portare in passerella stili collegati a quelli che conosciamo oggi: maglioni combinati a gonne di pelle, altre gonne fatte di strass scintillanti unite a stivali di camoscio lamè, trench di cuoio beige, bluse di seta impalpabili mescolate a pesanti velluti. Già qualche mese dopo, a luglio, Tim Blanks scriveva su Vogue che grazie a una serie di vendite private il brand aveva registrato un incremento enorme di revenue, con prodotti opulenti come le valigie di coccodrillo con tinte vegetali, scarpe di capretto, borse ricamate con fili d’argento e suole in cuoio di lucertola nascoste dentro le ciabatte ma anche jeans con gli orli decorati dalla pelle intrecciata. Già nel settembre del 2005 la traiettoria verso l’alto del brand era sempre più rapida e verticale – sorse a questo punto una sorta di dilemma, per cui il brand registrava vendite grazie al pubblico di collezionisti e gli show che organizzava, anche se di successo, non erano capaci di comunicare il lavoro di Maier i cui pezzi, costruiti in maniera intricata e con dettagli sottili ma incredibilmente eleborati, potevano essere apprezzati quando li si indossava, apparendo invece anonimi sulla passerella.

Potremmo definire Maier un antesignano del normcore. «Adoro i prodotti ben fatti, ma odio le cose che sembrano nuove. Mancano di personalità», disse a Vogue dopo la presentazione della collezione menswear FW06. Non abbiamo dati circa le vendite del menswear, anche se erano sicuramente gli accessori a guidare le vendite – va comunque detto che, singoli pezzi a parte, le collezioni di menswear di quell’epoca risultano oggi abbastanza inattuali e anche troppo basic. Le cose iniziarono a svoltare nel febbraio 2006 con uno show per la cui recensione Sarah Mower di Vogue coniò il fortunatissimo termine “stealth wealth” in coincidenza con la crescente confidenza di Maier con le collezioni di passerella. La FW06 fu una collezione con «nessun abbellimento, nessuna pelliccia, nessun ricamo», tutta incentrata sul tessuto puro e che presentò per la prima volta la linea di gioielleria del brand. All’epoca Maier sperimentava anche con il distressing, utilizzando diversi lavaggi dei tessuti per creare un effetto stropicciato e pre-indossato subito associato al brand. Nel medesimo anno venne inaugurata la Scuola della Pelletteria di Vicenza per volontà dello stesso Maier. Da qui in avanti le cose parvero cambiare: l’effetto “carta” dei vestiti iniziò a piacere, il menswear mantenne la silhouette rigorosissima ma mettendo di lato l’ossessione per i completi (la collezione menswear FW07 è un capolavoro di grail pazzeschi, inclusa una giacca interamente intrecciata) e la sostituisce con ispirazioni workwear, militari e con un nuovo amore per il cotone di Madras – le borse nel frattempo volavano sempre più in alto con il pezzo più costoso che toccava i 75.000 dollari.

I giornalisti dell’epoca amavano l’idea di effortlessness che Maier promuoveva, un look androgino dello show FW08 segnò per molti un nuovo punto alto della sua produzione ormai votata al design funzionalistico e iper-minimal. Se però il womanswear proseguiva a una velocità di crociera altissima con collezioni di successo tra il 2008 e il 2009, quasi una più bella dell’altra; il menswear rimaneva fossilizzato su un'idea di formalwear che nemmeno Maier riusciva a variare in maniera convincente. Qualche guizzo di cappotti colorati e dalla struttura innovativa o di pantaloni di pelle apparve nel menswear FW11 diventando più sperimentale con la collezione SS12 presentata nel giugno 2011. A partire da quell’anno comunque l’immacolata pulizia delle collezioni femminili iniziò ad aprirsi a decorazioni e stampe ora vivaci ora caotiche nelle collezioni principali per diventare più minimal nelle Resort e nelle Pre-Fall. Tra 2012 e 2013 anche il menswear parve svecchiarsi, con linee più fluide e moderne e layering meno impostati – apparvero pezzi più semplici e originali per gli uomini, con camicie in maglia e suede, completi workwear, outerwear essenziale ai limiti dell’astratto. Leggendo le vecchie dichiarazioni di Maier, la sua immaginazione ruotava intorno all’abbigliamento quotidiano e al far sentire le donne forti e confidenti nei propri look - «make a woman feel good» era, con le opportune variazioni, quasi un mantra.

Nel 2017 il marchio aveva avuto un fatturato di 1,176 miliardi, cifra quasi invariata rispetto all'1,173 di un anno prima. Mentre Gucci e Saint Laurent erano in costante e importante crescita».

Perché Maier andò via? Sempre Il Sole 24 Ore afferma che la sua lunghissima tenure di 17 anni era, calata nei tempi della moda, equivalente a un’era geologica – e se proprio in quegli anni cruciali Virgil Abloh saliva sul trono di Louis Vuitton, Alessandro Michele su quello di Gucci, Demna su quello di Balenciaga e nuovi fenomeni come Jacquemus, The Row, Wales Bonner, Bode e Thom Browne catturavano l’attenzione delle nuove generazioni di clienti. Nel luglio 2018 venne annunciato il nome di Daniel Lee, nel dicembre di quell’anno venne presentato il primo lookbook del “new” Bottega e nel febbraio 2019 una lunga fila di modelli inguainati di pelle nera sfilava all’ombra dell’Arco della Pace di Milano. Il resto è storia.