Quando il New York Times inventò il fast fashion Un viaggio nella storia della "moda veloce"

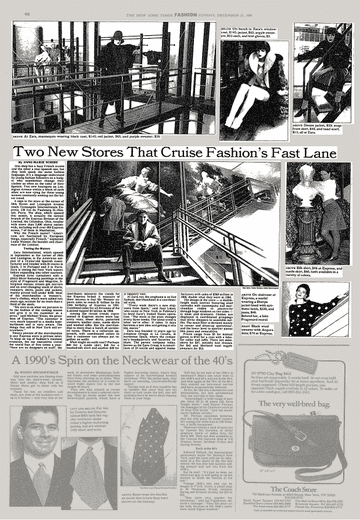

«Moda: due nuovi negozi che percorrono la fast lane del fashion» è il titolo che svetta sull’edizione del 31 dicembre 1989 del New York Times per segnalare l’apertura di due nuove boutique sulla Lexington Avenue, a contendersi le attenzioni delle «giovani donne alla costante ricerca dell'ultima tendenza.» É in questa occasione che compare per la prima volta il termine fast fashion, coniato dalla giornalista Anne-Marie Schiro per indicare una propensione alla "moda veloce" nata già nell’Ottocento, ma che negli anni ‘80 stava conquistando per la prima volta New York. Tra le nuove aperture citate c’era infatti il primo store Zara International della Grande Mela, all'angolo tra la 59a e Lexington, descritto ai tempi come «l'avamposto americano di un produttore e rivenditore spagnolo, con 94 negozi in Spagna, 2 in Portogallo e 2 a Parigi.» I prezzi variavano dai $5 per i guanti in maglia ai $145 per un cappotto con collo e polsini in finta pelliccia, minigonne a $27, abiti in maglia metallizzata a $43 dollari e maglioni in lana Shetland a $53. Per la prima volta anche le donne meno abbienti potevano tenersi al passo con i trend ed era proprio sulla base dei loro desideri inesauditi che Zara poneva le basi del proprio successo. Ma quando nasce davvero il fast fashion e come si evolve il significato del termine sino a raggiungere l’accezione negativa che gli attribuiamo oggi?

Il Post sottolinea come, anche se per l’Ottocento non si può parlare di “fast-fashion”, le industrie tessili nate all’epoca caratterizzano ancora oggi il modo in cui vengono fabbricati i vestiti economici: «i primi abiti realizzati in serie – e destinati alle donne della classe media, dato che quelle più ricche si rivolgevano a botteghe di sartoria e quelle più povere si cucivano i vestiti da sole – erano in parte prodotti da persone che lavoravano a casa per un compenso molto basso.» Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, donne e giovani meno abbienti erano di fatti solite cucire e personalizzare gli abiti in casa piuttosto che affidarsi alla sartoria del quartiere, aprivano i primi negozi impegnati a riprodurre i design parigini a basso costo, ma la portata della produzione dell’industria tessile restava contenuta. Le cose cambiarono negli anni Cinquanta, quando nacquero quelli che sarebbero diventati i grandi marchi del “fast fashion”, primo fra tutti H&M, fondato nel 1947, anno in cui lo svedese Erling Persson aprì il negozio “Hennes” (che in svedese significa “le cose di lei”) nella città di Västerås. La “M” del nome si aggiunse vent'anni dopo, quando Persson acquisì la boutique di abbigliamento maschile di Mauritz Widforss nel 1968. La britannica Topshop e l’irlandese Primark seguirono negli anni Sessanta, mentre Zara aprì nel 1975 a La Coruñ e conobbe da subito uno strabiliante successo. Il colosso spagnolo applicava il modello di produzione della “moda istantanea”, con una squadra di stilisti che disegnava i nuovi capi molto velocemente basandosi sulle nuove tendenze. I ritmi erano tanto serrati che al team bastavano 15 giorni per replicare il capo di punta della stagione, ma i costi restavano contenuti grazie ai tagli sulla qualità dei materiali e sulla manodopera.

Se in principio il fast fashion venne accolto come un fenomeno positivo di democratizzazione della moda volto a rendere universalmente accessibili trend in precedenza all'appannaggio di pochi abbienti, le debolezze di un'infrastruttura che tentava di realizzare un'utopia vennero presto a galla. I ritmi e i costi di produzione, di anno in anno più rapidi, erano sostenibili solo producendo in paesi dove il costo del lavoro è basso ed è più facile che i lavoratori siano sfruttati. Negli ultimi vent’anni spendere poco per vestirsi alla moda è diventata usanza comune, ma solo di recente è emersa tutta la problematicità della moda a basso costo. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, l'industria della moda produce dall'8% al 10% di tutte le emissioni globali di CO2, ovvero tra i 4 e 5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica immesse in atmosfera ogni anno, mentre numerose inchieste hanno raccontato le condizioni dei lavoratori delle grandi aziende fast fashion, della loro lotta al salario minimo, alla sicurezza sul lavoro e alle ferie, per poi scoprire che la situazione non è minimamente migliorata. Solo lo scorso ottobre il documentario di Channel 4, Untold: Inside the Shein Machine, denunciava le condizioni dei dipendenti di Shein, la controparte cinese degli storici colossi fast fashion: molti lavoratori non hanno uno stipendio fisso e vengono pagati 0,27 yuan CNY (50 centesimi) per capo prodotto, mentre quei pochi che possono vantare un regolare contratto guadagnano un massimo di £500 al mese per la produzione di 500 capi di abbigliamento al giorno. Risulta sempre più lampante che la moda a basso costo ha in realtà un costo molto alto, ma a pagarlo sono i lavoratori e l'ambiente.