L’ingenua freschezza dei surfwear brand degli anni 2000 Quando i Millennial italiani sognavano la California

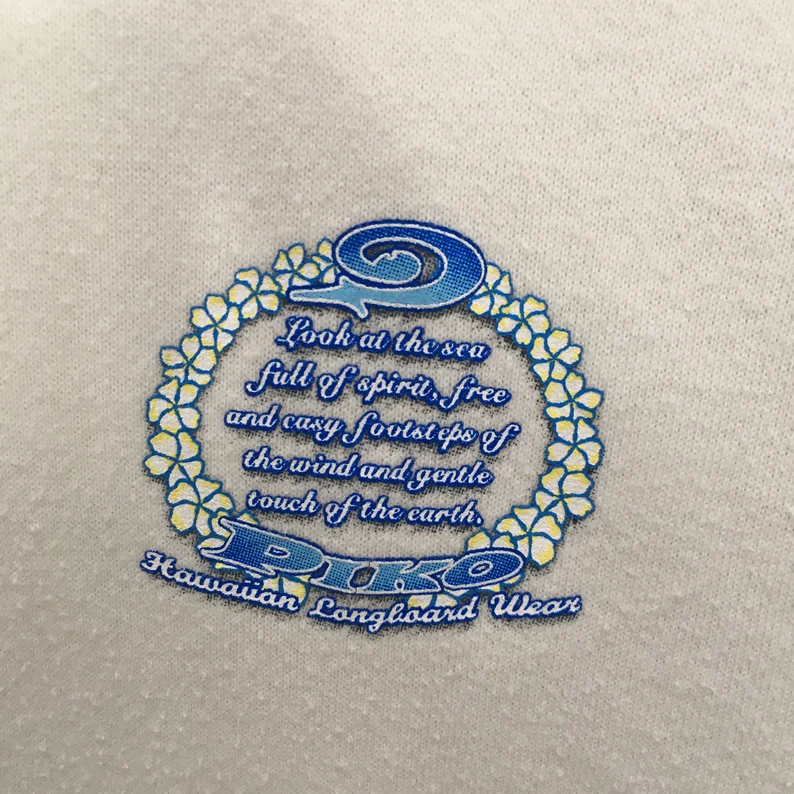

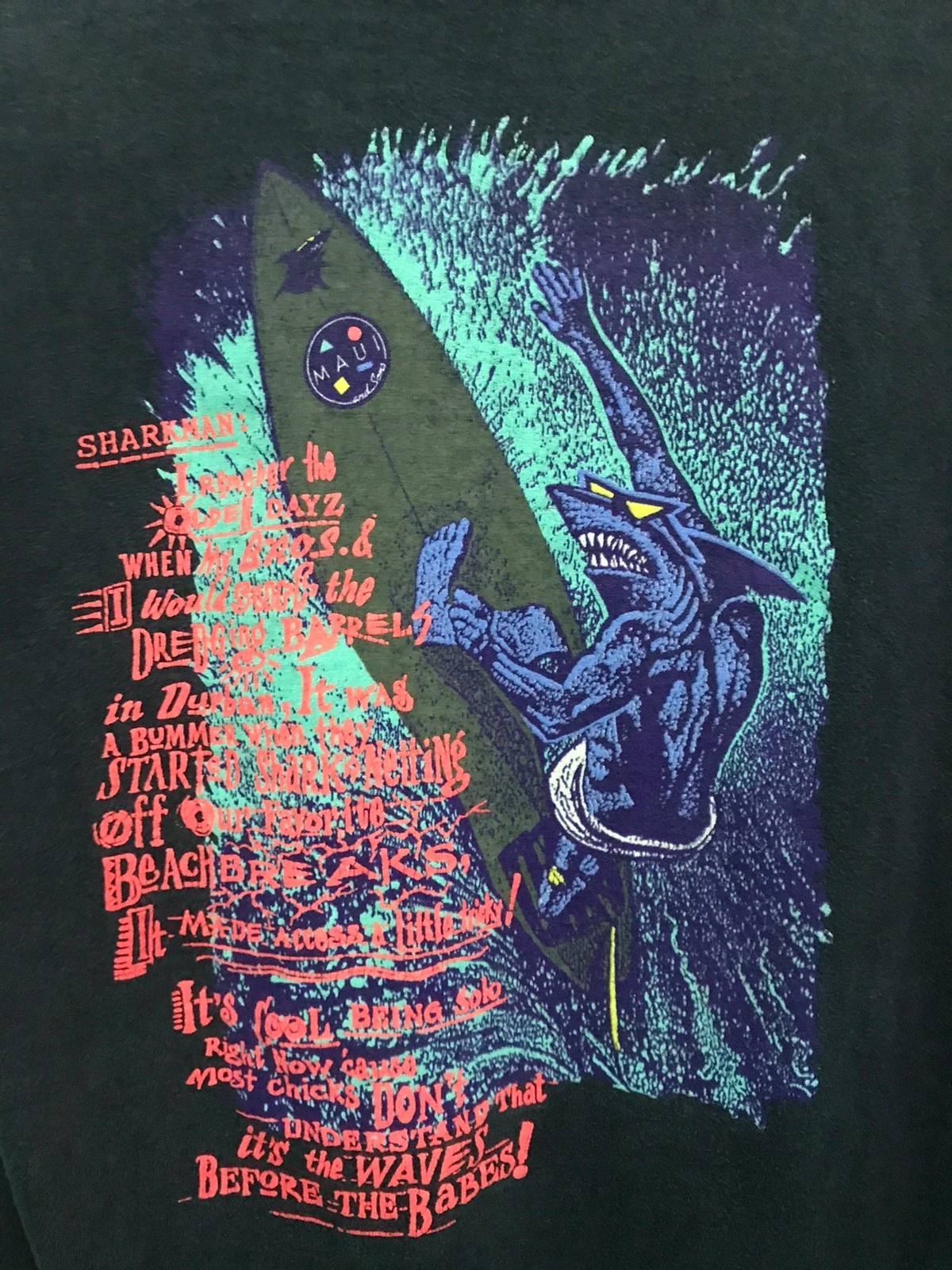

C’è stata un’epoca, tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, in cui i guardaroba degli adolescenti italiani si riempirono di magliette piene di squali, di surf, di fiori, teschi messicani e tramonti sul mare. Il successo di questa wave va attribuito a un filone di streetwear brand ante-litteram che presero la surf culture californiana e hawaiana convertendola in un immaginario pop, energico e vagamente aggressivo. Maui & Sons, Scorpion Bay, Billabong e Quicksilver sono i principali ma potremmo citare anche i più oscuri North Shore, Piko, Gotcha e T&C Surf. Tutti questi brand non condividevano soltanto la vocazione surfistica ma anche un gusto verso lettering vintage o futuristici, suggestioni che provenivano dai tatuaggi “tribali” di Leo Zulueta e Ed Hardy popolari negli anni ’90 e il richiamo verso mondi estivi ed esotici che davano un senso di avventura e adrenalina. L’iconografia tipizzata da questi brand si rifacevaagli scenari e alle culture del Sud del Pacifico, filtrate e reinterpretate attraverso la lente di una moda commerciale di stampo americano il cui tema visuale “tropicale” e la cui edginess (immaginate gli squali robot di Maui & Sons che parevano ruggire nelle stampe delle celebri t-shirt) divennero un po’ un simbolo per gli adolescenti della generazione Millennial lasciando delle insospettabili tracce nel loro futuro.

Sarebbe impossibile, nel corso di questa rassegna, non citare il brand che ha reinventato il surfwear: Stüssy. Che però all’epoca ancora non godeva, almeno in Italia, del cult status di adesso. Sia Stüssy che questi surfwear brand hanno in comune tempi e luoghi d’origine – spesso concentrati intorno ai poli del surf internazionale e al ventennio ’70/’80, anno più anno meno. Quicksilver, ad esempio, venne fondato nel 1969 a Torquay in Australia, T&C Surf Designs nacque a Pearl City, Hawaii, nel 1971; nel 1978 Michael Tomson e Joel Cooper fondarono Gotcha a Laguna Beach, il cui graphic designer era proprio Shawn Stussy; Billabong nacque due anni dopo nel Queensland, sempre in Australia; mentre, dopo essere uscito da Gotcha, Shawn Stussy fondò il suo brand eponimo a Laguna Beach nel 1980, stesso anno in cui Maui & Sons nacque a Malibu; Scorpion Bay fu fondato da due surfisti californiani nel 1987; mentre nel 1994, a Honolulu, Kevin Kamakura e Wade Morisato fondarono Piko. Ultimo della fila è Hollister, concepito in vitro dai proprietari di Abercormbie & Fitch nel 2000 , che si inventarono anche una finta origin story per renderlo più “storico” e radicato nell’immaginario delle spiagge californiane. Proprio il caso di Hollister dimostra la forza che il trend aveva in quegli anni: pur di sfruttare il fascino della cultura surf e i vibe della California una catena di negozi era disposta a inventarsi un founder di sana pianta e a creare facciate dei negozi simili alle case di Malibu.

I brand surfwear più storici, comunque, arrivarono in Italia “in differita” in seguito a una serie di accordi di licenza, i più importanti dei quali furono l’acquisizione della licenza di Maui & Sons per l’Italia da parte di Maurizio Cocchi nel 1986 e quella di Scorpion Bay da parte della famiglia Mistri nel 1992 che divenne acquisizione totale nel 2007. Le licenze commerciali per l’Italia resero questi brand “nuovi” per il paese quando avevano già più di un decennio alle spalle. Inutile descrivere come il loro arrivo contribuì a creare la tardiva cultura dei mall brand italiani che vide l’ascesa di una serie di brand-meteora che divennero così connessi al mondo dei teen/preteen di quegli anni da risultare ancora oggi intrappolati in quell’epoca, dolorosamente inattuali. Eppure quei brand di moda, internazionali o nazionali che fossero, stabilirono una koinè stilistica in quel vasto multiverso che era la provincia italiana - un mondo che nei primi 2000 (e in misura minore anche oggi) era del tutto alieno all’idea di moda e di trend, congelato in un immobilismo perbenista che solo l’arrivo del fast fashion di Zara e H&M con il loro corteggio di fast fashion brand riuscì a scuotere, senza infrangerlo. Gli adolescenti dell’epoca, cresciuti con i Transformers, i Bionicle, i Gargoyles di Disney, anime come GTO e cartoni come Street Shark trovarono nelle grafiche hawaiane di Maui & Sons e Scorpion Bay il respiro di un mondo a metà tra la fantasia infantile di giocattoli e cartoni animati e l’eccitazione più adulta dell’avventura e dell’immaginario californiano e surfistico.

Guardati retrospettivamente, tutti questi surfwear brand condividono qualcosa: uno stesso linguaggio visivo, la stessa enfasi sulle grafiche che decoravano capi basic come magliette, felpe e costumi e la stessa ossessione per il logo, ripetuto e variato in font sempre diversi. Si trattava di capi sportivi ma privi dell’ambizione e dell’aspirazionalità atletica di brand più propriamente sportswear, che poco avevano a che fare con i tecnicismi della “vera” attrezzatura da surf ma soprattutto che venivano venduti a una audience di teenager, come quella italiana, che era relativamente digiuna di questa cultura. In altre parole, questi surfwear brand degli anni 2000 vendevano un certo tipo di fantasia o, come ebbe a dire Hampton Carney di Abercrombie & Fitch: «Si tratta più dello stile di vita e dell'ispirazione che dell'attività vera e propria». Un meccanismo, quello della lifestyle inspiration, che la moda possedeva già da tempo ma che negli ultimi anni è stato portato su un nuovo livello: da Casablanca e Miu Miu che adocchiano il mondo dei tennisti alla perenne fascinazione di Hedi Slimane per i motociclisti, le loro acrobazie e le loro giacche di pelle; da Gucci che rilegge l’estetica del running con adidas e ripensa gli accessori da equitazione a Jacquemus che trasforma in it bag le attrezzature da sub.

Eppure, moda o streetwear che sia, è da quegli anni che non si vede un trend unificante o un’ispirazione di lifestyle che dia forma a un intero brand diventando un “fenomeno” osservabile e continuativo come l’ascesa dei surf brand nei primi 2000. In un’epoca post-streetwear, dopo l’ubriacatura di grafiche e di branding che ha fatto perdere a molti brand middle-range l’aspirazione a coltivare una personalità davvero unica, per diventare sempre più generici e con un appeal “ad ampio spettro”, il caso dei surfwear brand di quegli anni è un’importante lezione sull’importanza del concept e sull’aspirazionalità pop che non deve essere per forza sinonimo di lusso. Dopo tutto, per molti ragazzi Millennial, i surfwear brand d’ispirazione californiana furono il primo assaggio di una moda pop e aspirazionale che, dieci o vent’anni più tardi e a seconda dei casi, finì per diventare moda vera.