Abercrombie & Fitch e il lato oscuro degli anni 2000 L'ascesa e il declino del brand americano raccontati nel documentario Netflix

Spazi poco illuminati, musica a volume altissimo e un profumo che, secondo la leggenda metropolitana, veniva spruzzato dai dipendenti direttamente nell’impianto di aerazione. Ripensandoci oggi, l’estetica che ha reso celebre Abercrombie & Fitch era figlia del suo tempo: esagerata, spesso volgare e sicuramente impossibile da riproporre oggi. Non erano tanto i vestiti, che ormai hanno subito un pesante restyling dopo i vari passaggi di testimone al comando, quanto per il messaggio di un’azienda che non ha mai nascosto la sua natura elitaria, escludente e soprattutto poco inclusiva. «Siamo alla ricerca del giovane americano attraente con una grande attitudine e tanti amici. Molte persone non sono fatte per i nostri vestiti, non possono averli. Li stiamo escludendo? Assolutamente» aveva dichiarato nel 2006 l’allora CEO dell’azienda Mike Jeffries in un’intervista diventata virale nel 2013, ben sette anni dopo la sua pubblicazione. Il motivo di tanto ritardo è in parte al centro di White Hot, il documentario Netflix che racconta successo e declino di Abercrombie & Fitch passando proprio per ciò che nei primi 2000 ha reso grande quello che era il brand simbolo della “Mall Culture”, quella fatta di pomeriggi passati nei centri commerciali a fare shopping e ormai scomparsa, come tante altre cose che facevano parte del mondo di Abercrombie.

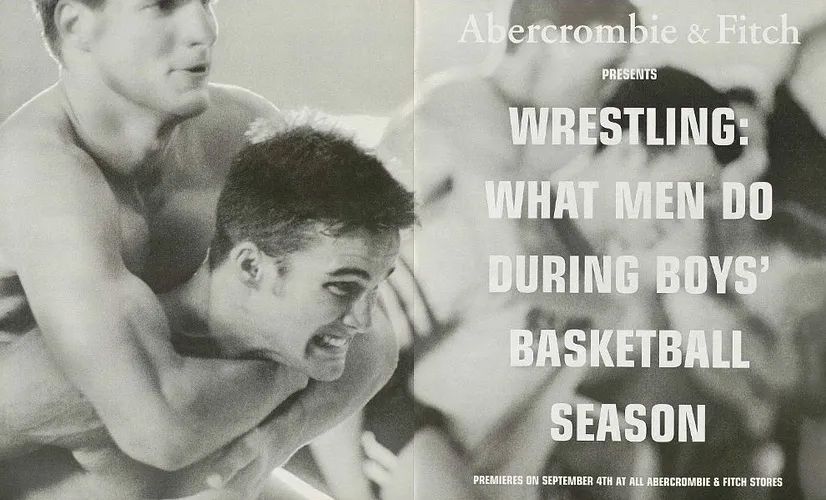

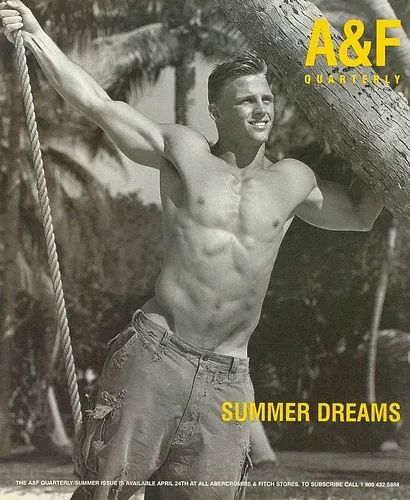

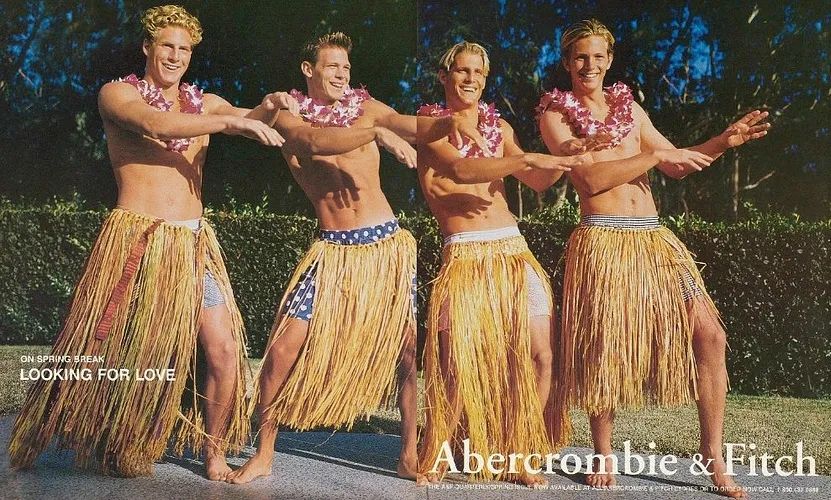

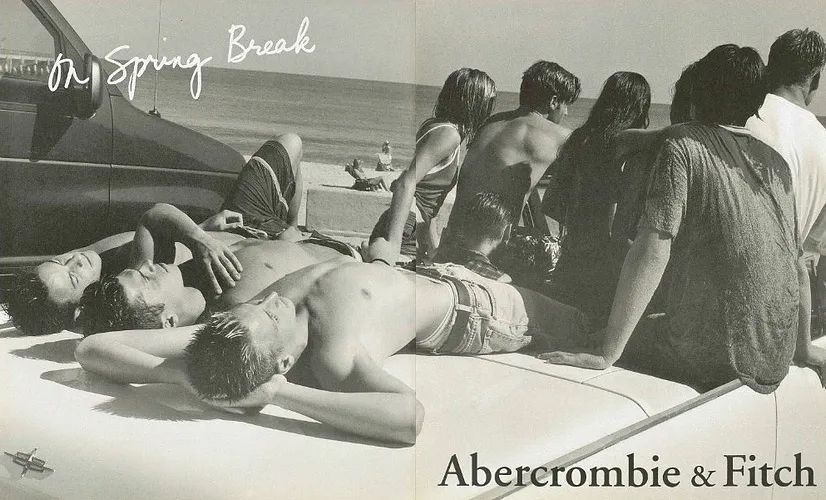

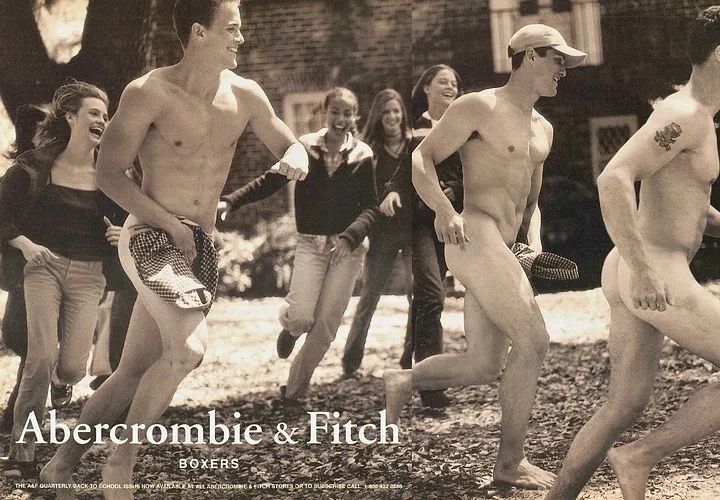

Se da un lato quelle polo sarebbero impossibili da digerire al giorno d’oggi, dall’altro sono state le accuse di razzismo e le pratiche d’assunzione discriminatorie a decretare la fine lenta e dolorosa del brand per come lo conoscevamo. Tra gli episodi raccontati dal documentario c’è, ad esempio, quello di una maglia che pubblicizzava una finta lavanderia, “Wong Brothers Laundry Service”, la cui tagline era “Two Wongs Can Make It White” con una rappresentazione spudoratamente razzista di duo uomini dalle fattezze tanto caricaturali quanto offensive. Ma scavando online è possibile trovare un’intera lista di “douchey t-shirts” che Abercrombie ha smesso di produrre, da "The Island of Lesbos, every man's dream” a “Extreme makeover” in cui il disegno di una busta di carta non lasciava spazio a equivoci. Come scritto da Cam Wolf su GQ, la sensazione era quella che i clienti si aspettassero di vedere il brand comportarsi nel modo rude e maleducato dei liceali che ambiva di vestire. Abercrombie era una brand aspirazionale e come tale non vendeva solo vestiti, che non a caso sono marginali nel racconto fatto da White Hot, ma un mondo, quello "All-American" fatto di giovani muscolosi ritratti nelle foto di Bruce Weber, un immaginario creato in modo talmente accurato e maniacale dall'ex CEO Mike Jeffries da essere diventato uno standard da inseguire.

«Abercrombie non ha creato il male e il classismo, l'ha solo impacchettato» dice uno degli intervistati nelle ultime scene del documentario riassumendo perfettamente l'ascesa e il declino del brand, emanazione di un decennio fatto di eccessi e cattivo gusto ma al tempo stesso un'accusa allo stato di quella che era la nostra cultura solamente dieci anni fa. «Era una cultura che abbracciava con entusiasmo quasi tutte le visioni elitarie del mondo. Che definiva la bellezza magra, bianca e giovane, era una cultura felice di escludere le persone» viene detto nelle battute conclusive di White Hot ricordandoci ancora una volta tutti gli ingredienti che hanno reso l'ascesa di Abercrombie tanto deprecabile quanto affascinante come massima espressione dell'estetica Y2K e che oggi, nell'epoca in cui la parola revival viene pronunciata con tanta leggerezza, dovrebbe essere un monito per evitare di ritrovarci ancora una volta nell'era del cattivo gusto.