Il nuovo film Disney “Cruella” demonizza la moda? Il film con Emma Stone è bello ma continua a raccontare la moda tramite i soliti cliché

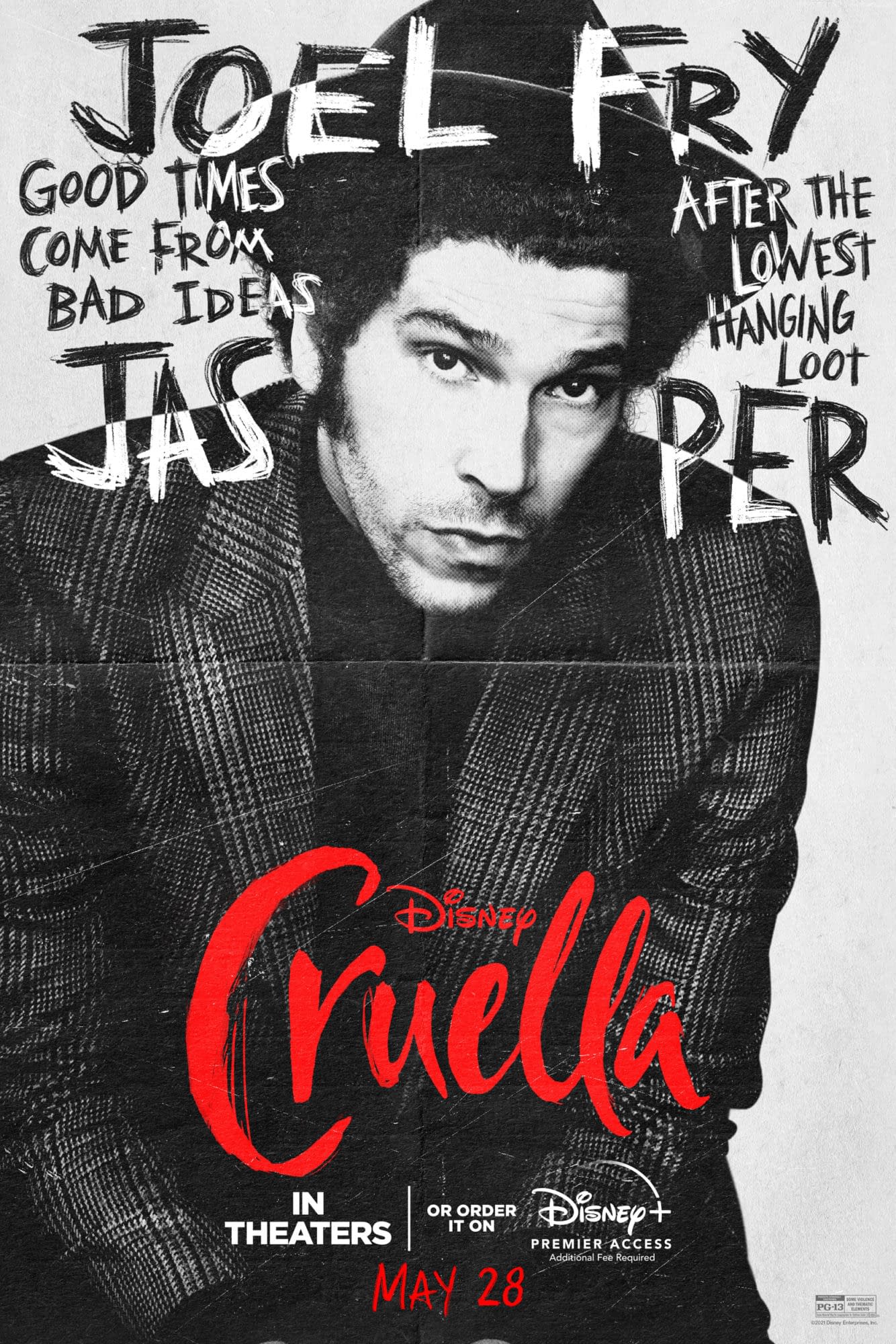

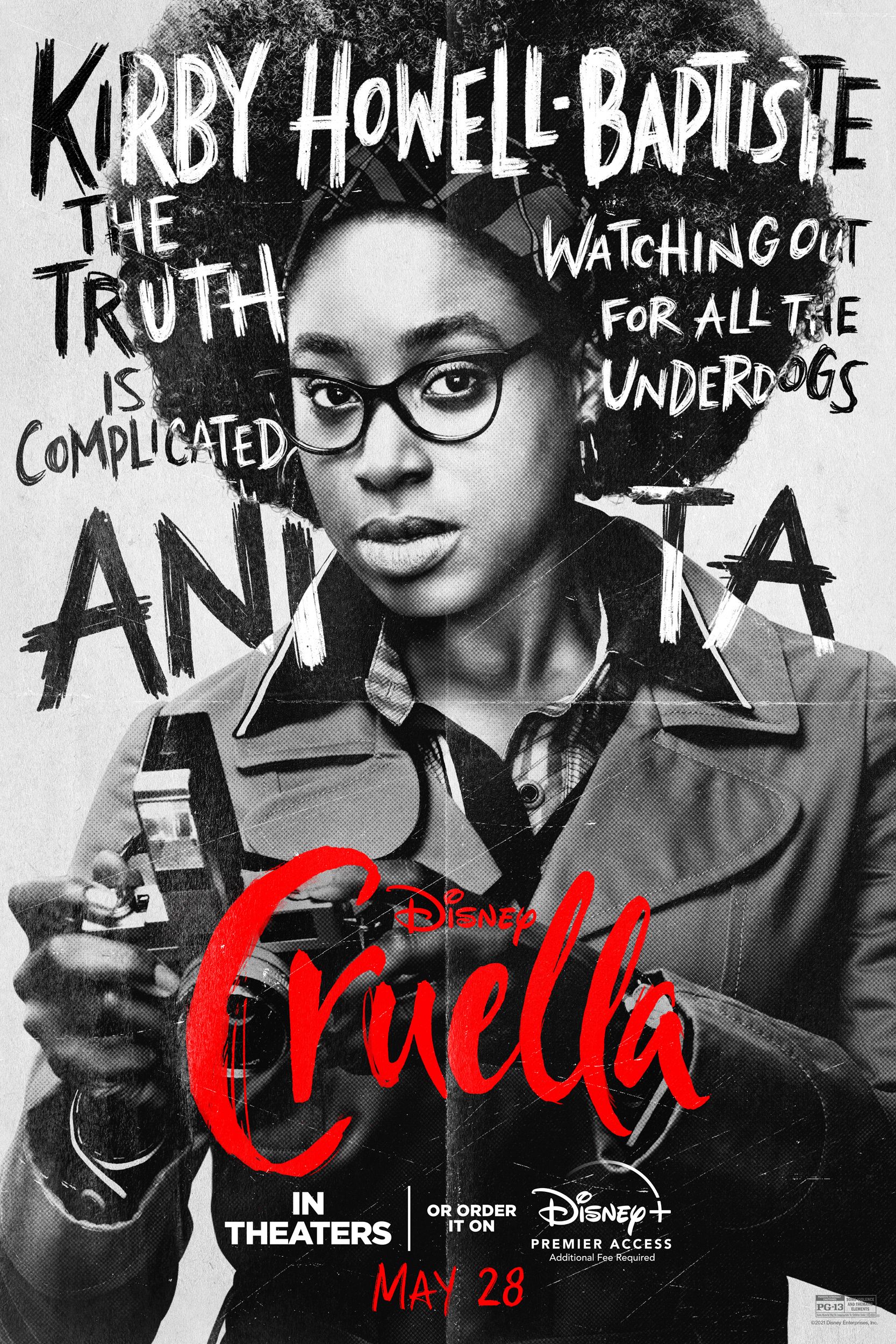

Arrivato su Disney Plus lo scorso venerdì, Cruella è stato un film particolare rispetto a quelli che si trovano sul catalogo Disney. Nella sfilza di remake live-action dei grandi classici a cartoni animati con cui intere generazioni sono cresciuti, il film è sicuramente una proposta più matura e dark – tanto più che è ancorata a una sorta di realtà storica, la Londra degli anni ’70, e riguarda un mondo più concreto che fiabesco: la moda. Il film ha indubbiamente i suoi fashion moments (uno in particolare, il nostro preferito, include un camion della spazzatura e un gigantesco strascico di decine di metri) ma una voce molto autorevole, quella di Vanessa Friedman, si è levata dalle pagine del The New York Times per accusare il film di propagare lo stereotipo di una moda “tossica”:

«E così continua la demonizzazione della moda; il suo ruolo di immagine di tutto ciò che è moralmente corrotto e venale nel mondo continua. È uno dei luoghi comuni più amati, anche se sempre più inani, di Hollywood. Da quando esistono film ambientati nell'industria della moda, quel mondo è stato ritratto come un pozzo nero dorato di caricature, rivalità infantili e crimini occasionali, con un sistema di valori contorto lontano dalla vita quotidiana – non importa se il film in questione sia una commedia, un dramedy, una satira o un musical».

Ma come si parla della moda in Cruella?

La critica di Vanessa Friedman non coinvolge l’intero film, solo la sua rappresentazione di un’industria della moda che sembra interpretata come una sorta di "impero del male". In effetti, come l’articolo fa notare, il regista Craig Gillespie non ha consultato nessun fashion insider, né è un amante di film sulla moda. Il che è strano perché il film rappresenta in maniera quasi convincente i funzionamenti di un atelier di moda, con i vari team di design che fanno proposte che poi vengono accettate e rielaborate dal creative director ma anche con la triste realtà degli obblighi contrattuali dei designer e delle difficoltà creative del comporre una collezione di couture. Un’altra cosa che il film coglie bene è lo stacco generazionale fra un mondo della couture à-la-Christian Dior e quello della moda punk di Vivienne Westwood – ed è per questo che la cattiva del film, la Baronessa, sembra davvero la caricatura di una fashion designer con i suoi outfit completamente fuori di testa (la Friedman si chiede giustamente quale sia lo stilista che lavori indossando le sue stesse creazioni di haute couture), il suo rasoio a serramanico portato nella borsetta e i suoi discorsi sugli “istinti omicidi” che servono a lavorare nel mondo della moda. In questo caso l’opposto a lei sarebbe Estella/Cruella, decisamente più “democratica” nei suoi metodi ma non meno eccentrica della sua antagonista.

Una critica molto giusta che però fa la Friedman è l’associazione tra il ruolo della fashion designer donna con la figura della “regina cattiva” – uno stereotipo nella rappresentazione mediatica della donna di potere che viene de-femminilizzata e trasformata in una figura malevola e autoritaria. La stessa Cruella, alla fine del suo character arc, diventa una figura simile a quella dell’antagonista – il che ha senso considerando che il film riguarda una villainess classica del mondo Disney, ma che forse avrebbe avuto bisogno di un ulteriore approfondimento, pur trattandosi di un film per famiglie il cui messaggio di fondo rimane comunque quello della self-expression. Rimane comunque un problema: la moda viene comunque rappresentata come un terreno da gioco di rivalità infantili, di personalità narcisiste o iper-servili e la romanticizzazione della moda messa in scena la dipinge indirettamente e unilateralmente come un mondo un po' meschino, alimentato da faide personali, dove lo stile personale e l'autorità diventano sinonimo di abuso e tirrania.

Uno stereotipo giustificato?

Il film perpetua in effetti il cliché della moda come di un business poco umano, in cui una fantomatica “cattiveria” diventa il surrogato per professionalità, umanità e preparazione. Una tipizzazione che non è dannosa in sé stessa ma che si aggiunge alla trafila di stilisti/editor cinematografici tirannici e narcisisti, quando non direttamente malvagi: pensiamo a Miranda Priestly de Il Diavolo Veste Prada; pensiamo ad Halston di Netflix, tutto droghe, sesso e scortesia; pensiamo all’esilarante Mugatu di Zoolander e a Daniel-Day Lewis in Il filo nascosto. A questo punto sorge la domanda sul perché il mondo della moda sia diventato il bersaglio di questo cliché. È certamente vero che, nell’epoca della responsabilità aziendale, del design democratico, di Diet Prada e delle fashion community, l’idea dell’industria della moda come “impero del male” sia alquanto datata ma in effetti la combinazione fra marketing aggressivo dei brand, dichiarazioni di democraticità del design e l'elitismo connaturato ai concetti di "lusso" ed "esclusività" abbia creato una sorta di pregiudizio nei confronti di questo mondo. Joanna Coles, ex-chief content officer di Hearst Magazines, intervistata da Friedman per l’articolo ha sottolineato questo aspetto:

«Non solo sembra che i designer siano pretenziosi e che gli abiti siano anche troppo costosi, ma che si venga spinti a desiderare qualcosa che è impossibile da ottenere».

E in una qualche misura ciò è vero: la stessa Diet Prada, come testata indipendente di moda, ha portato sotto i riflettori i plagi, gli abusi, gli elitismi e le criticità di un’industria che è, in fin dei conti, un’industria come tutte le altre con i suoi aspetti positivi e negativi anche se a volte un po' fuori dal mondo. Non di meno, queste varie colpe non ricadono soltanto su stilisti e fashion designer - figure che spesso vengono associate alla moda senza intermediazioni, senza cioè considerare che un direttore creativo è un ingranaggio importante ma inserito in un "macchinario" molto più articolato e complesso fatto di consigli di amministrazione, uffici stile, trend-hunter e buyer. L'era del designer-imperatore è ampiamente trascorsa - anche se la loro figura viene spesso mitizzata e i direttori creativi si prendano il merito completo di collezioni disegnate in realtà da team vastissimi.

Ciò che il pubblico mainstream conosce della moda sono spesso i lati negativi: dalla soap opera che era diventata la vita della famiglia Gucci negli anni ’80 fino ai vari scandali sul mondo del modeling, arrivando fino a vicende recenti come il party berlinese di Bottega Veneta, la vicenda delle molestie di Alexander Wang e i “furti” di Balenciaga ai danni di designer indipendenti – molte delle notizie che hanno visibilità sono quelle meno piacevoli. Allo stesso tempo la realtà è più stratificata e complessa di così e spesso la si ritrova meglio rappresentata nei documentari. Uno dei migliori e più celebri è Dior and I, che racconta l’esordio di Raf Simons come creative director di Dior nel 2012. Simons, uno dei creativi più celebrati e apprezzati dell’industria della moda, è molto lontano dall’idea di stilista dispotico che si vede in molti film: Simons si presenta a lavoro con un normalissimo maglione blu, è gentile con tutti, arriva persino a piangere prima dello show. E se è anche vero che in fondo a ogni cliché si nasconde un fondo di verità – sarebbe forse arrivato il momento di parlare di tutte le altre verità sul mondo della moda.