La grande storia della t-shirt bianca Da imbarazzante biancheria intima a pietra angolare dei migliori guardaroba del mondo

La storia della moda, e ancora di più la storia dello streetwear, è essenzialmente composta da capi e materiali che, nati per svolgere umili funzioni pratiche, sono diventati col tempo e attraverso la cultura sempre più iconici. Ciò che è opulento per un secolo, è ridicolo per il secolo successivo, così come ciò che umile, offensivo o imbarazzante per il passato può diventare normale per il futuro. L’esempio migliore di questo processo, che vede il basso continuamente elevarsi verso l’alto e, di contrasto, ciò che in alto via via sparire, è la t-shirt bianca, il capo più ubiquo e universale di tutti, la cui storia inizia nel moralistico mondo della biancheria intima post-Vittoriana, snodandosi poi attraverso guerre e schermi cinematografici fino ad approdare sui palchi musicali della counterculture e, infine, sulle passerelle moda. In breve, la storia della t-shirt bianca segue la storia della stessa società moderna: per ogni momento-cardine del secolo scorso, un nuovo significato si è stratificato su di essa, facendola diventare il classico irrinunciabile che è oggi.

Le origini: da biancheria intima a uniforme militare

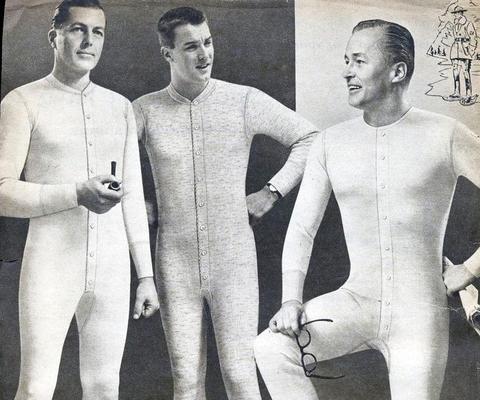

Nel 1869 a New York venne brevettata la union suit, sorta di tuta overall che copriva l’intero corpo e che, essendo un indumento economico e caldo, venne presto associato alla working class e di conseguenza trattato con un certo spregio. La successiva evoluzione fu la bachelor suit della Cooper Underwear Company, nata nel 1909, che attuò la divisione fra top e bottom. La parte superiore divenne in seguito conosciuta come hanley – nome preso dalla regata di Hanley, essendo il capo uno dei preferiti dagli atleti durante i propri allenamenti.

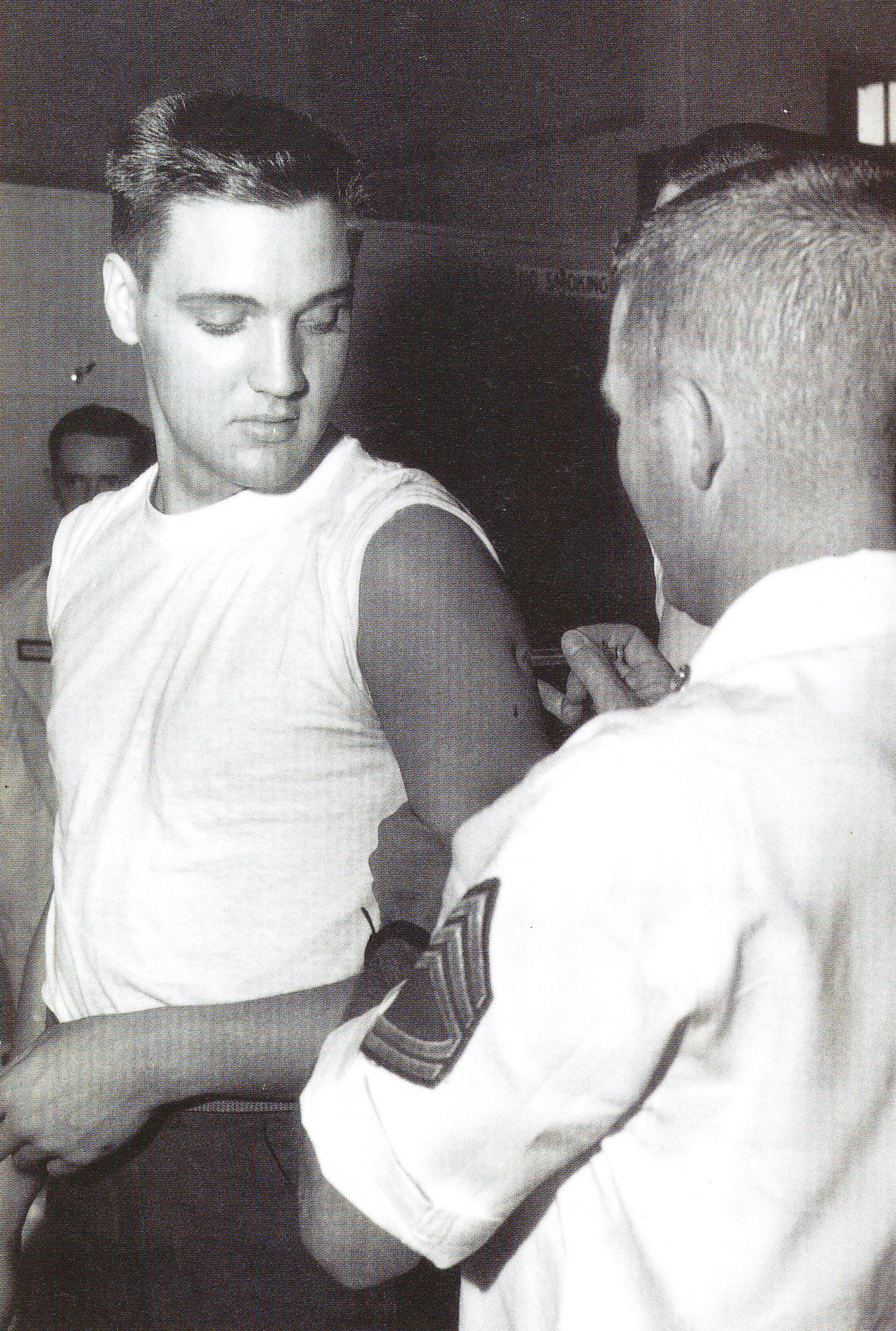

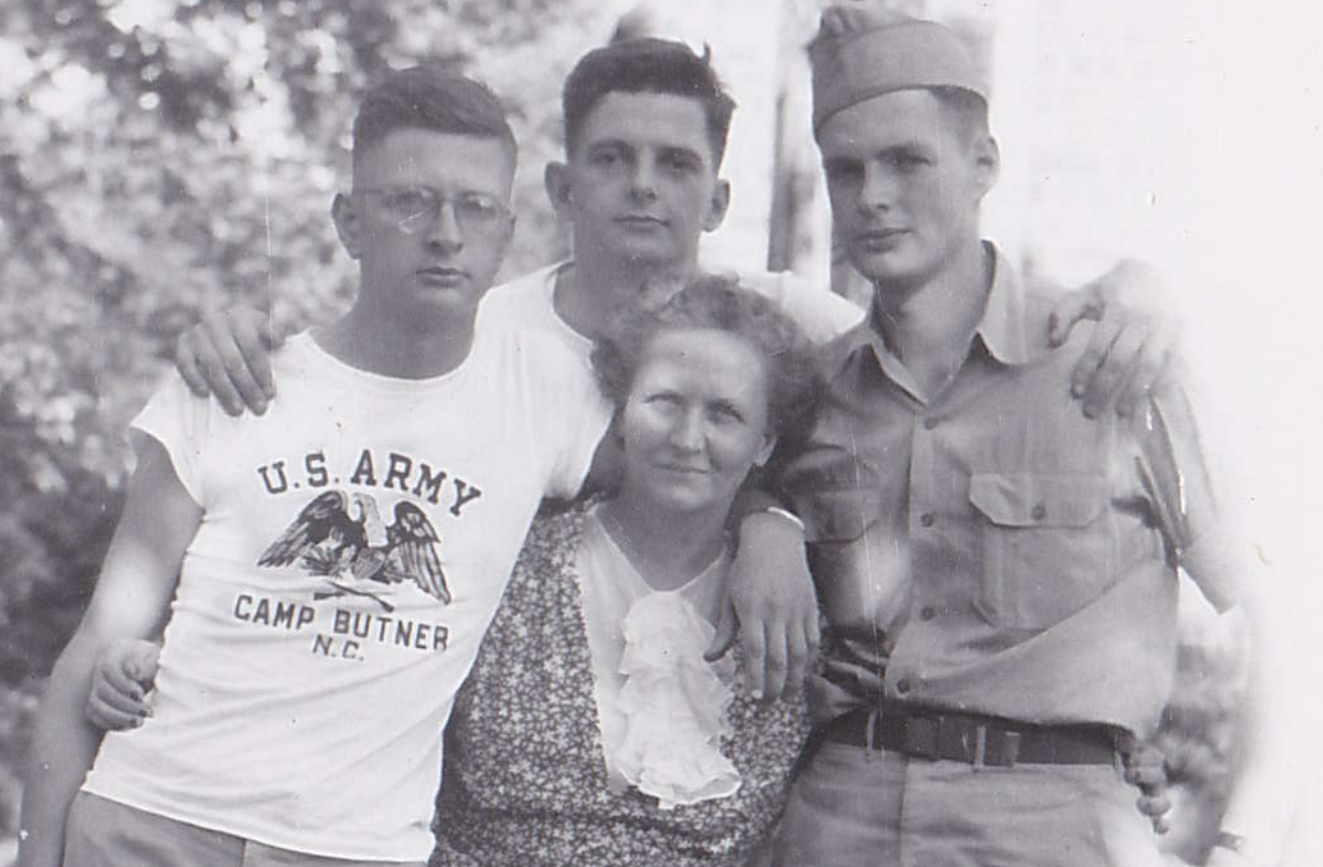

La henley passò poi dallo sportswear al guardaroba militare quando la U.S. Navy rese uniforme regolare dei suoi soldati una sua versione priva di bottoni nel 1913. Qualche anno dopo Hanes ottenne un contratto per la fornitura di maglie a maniche corte all’esercito americano – un upgrade pensato per i militari stazionati nelle aree geografiche tropicali. Nel frattempo scoppiava la Seconda Guerra Mondiale. Mentre Hanes si dedicò ad altre forniture per l’esercito, il produttore ufficiale di t-shirt bianche per la Marina americana divenne Velva-Sheen.

I giornali e i bollettini di guerra iniziarono a diffondere in tutto il mondo foto dei soldati americani di stanza in tutto il mondo che fumavano Lucky Strike indossando la maglietta bianca dopo aver combattuto - un’immagine simbolica dello schietto eroismo americano e della genuinità della working class. Quegli stessi soldati tornarono a casa riportando un clima di ottimismo post-bellico che vide anche i codici dell’abbigliamento rilassarsi e la t-shirt uscire dal mondo militare per diffondersi come loungewear o workwear.

La ribellione

Due anni dopo la fine della guerra, nel 1947, Tennesee Williams debuttò in un teatro di Broadway con uno dei suoi più grandi capolavori di drammaturgo: Un tram di nome desiderio. Nel ruolo del protagonista c’era un giovane Marlon Brando e il suo personaggio, Stanley Kowalski, era un uomo sensuale, alcolista e violento – per esprimere i tratti della sua personalità sullo schermo e trasmettere un senso di nudità, la costumista Lucinda Ballard vestì Brando di due dei capi più plebei dell’epoca: una t-shirt bianca e un paio di attillati Levi’s 501. Il successo dell’opera, che parlava di argomenti-tabù per l’epoca come il sesso e l’alcolismo, fu sensazionale, vincendo un Pulitzer e diventando un film quattro anni dopo, sempre con Marlon Brando nelle vesti del protagonista. Da allora in avanti, un uomo che indossava una t-shirt sullo schermo equivaleva a una donna in mutande e reggiseno – un outfit sessualmente caricato, scandaloso, ma ancora accettabile al cinema perché non troppo rivelatore. Nel formale mondo della moda anni ‘50, la t-shirt era diventata un capo sexy, il distintivo della ribellione in contrapposizione alle camicie e alle giacche della borghesia.

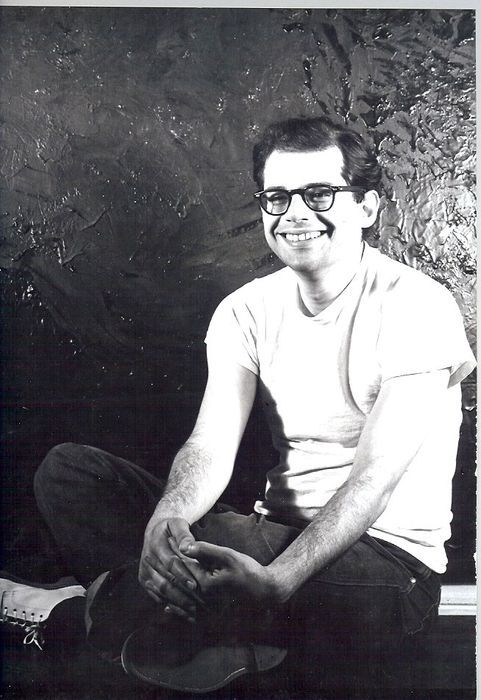

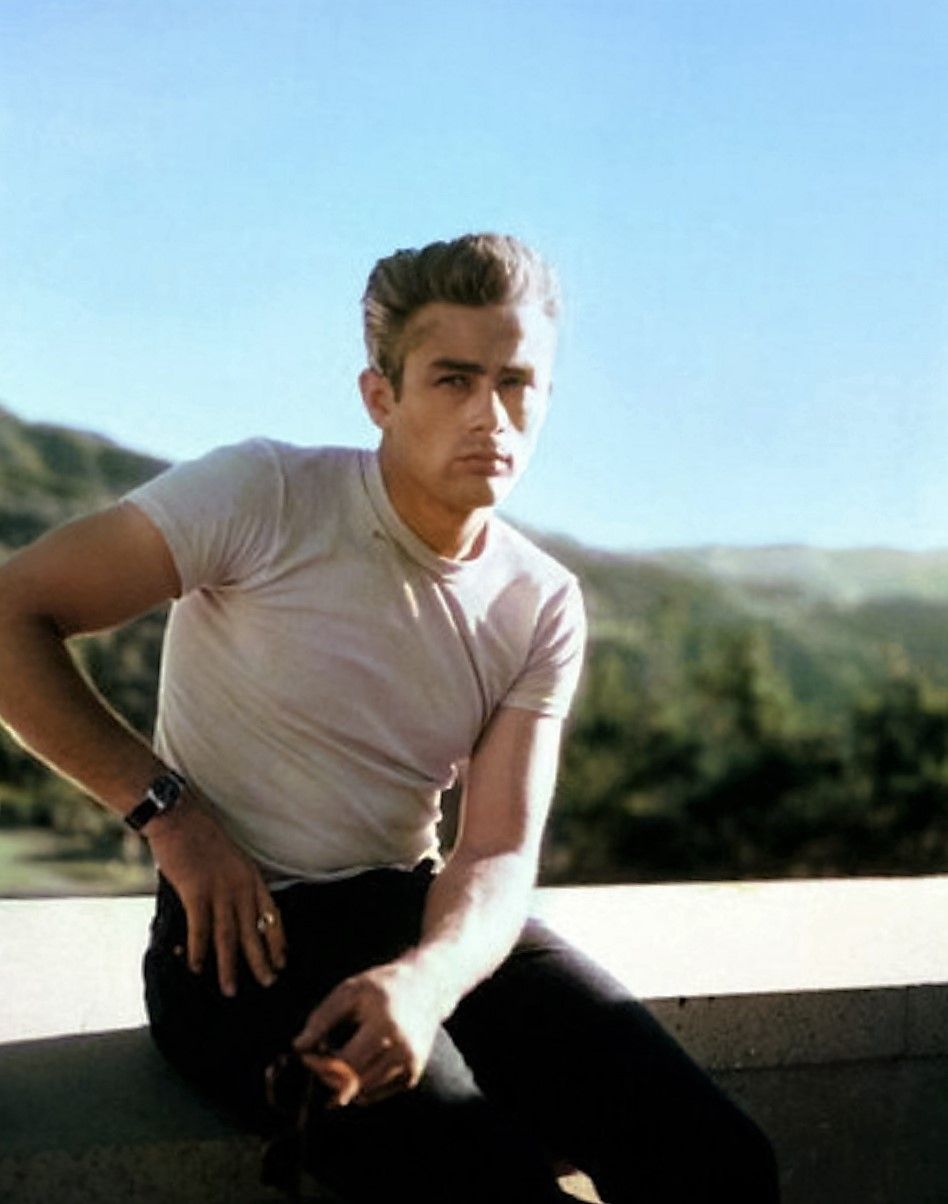

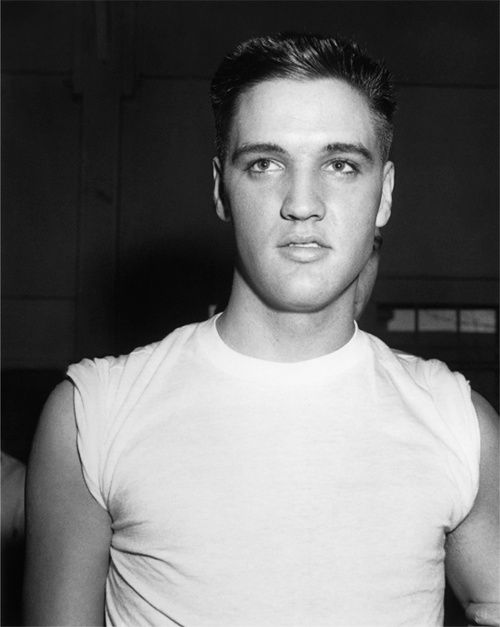

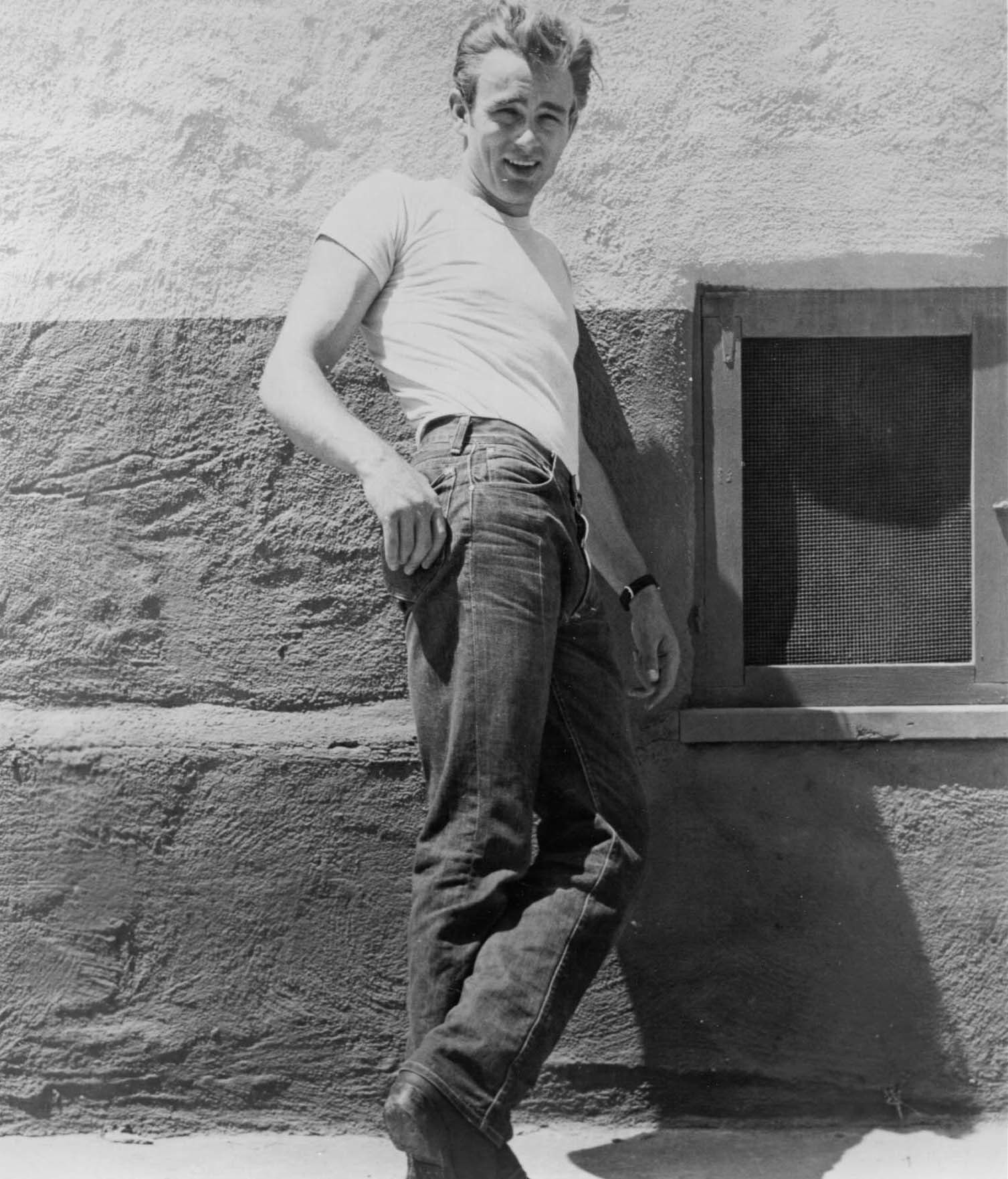

Fast-forward a quattro anni dopo. In America esce uno dei film più fondamentali della youth culture di sempre, Gioventù Bruciata – il primo responsabile della creazione del mito di James Dean. Per l’intera durata della pellicola, Dean non indossa altro che jeans e t-shirt bianca. Il film è importante perché è una delle primissime pellicole a rappresentare in modo serio il problema della delinquenza minorile. La t-shirt passa dall’essere un capo semplicemene sexy a diventare il simbolo della disobbedienza - un capo economico, irriverente nei confronti della rigidità del formalwear della generazione precedente. L’anno successivo nel 1956, la prima rockstar della storia, Elvis Presley, salì sul palco in t-shirt bianca e iniziò a vendere t-shirt collegate al suo nome e alla sua immagine – era nato il merchandise musicale. Il fascino di Brando, Dean e di Elvis rese la t-shirt una scelta di stile più che una necessità pratica e il capo venne adottato dalla cultura dei biker, dagli intellettuali beatnik e da tutte quelle controculture che andavano contro il mainstream formale dell’epoca.

Il simbolo della controcultura

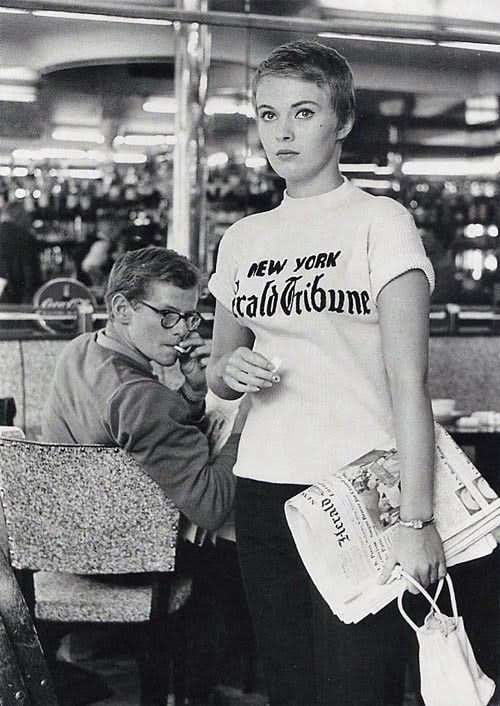

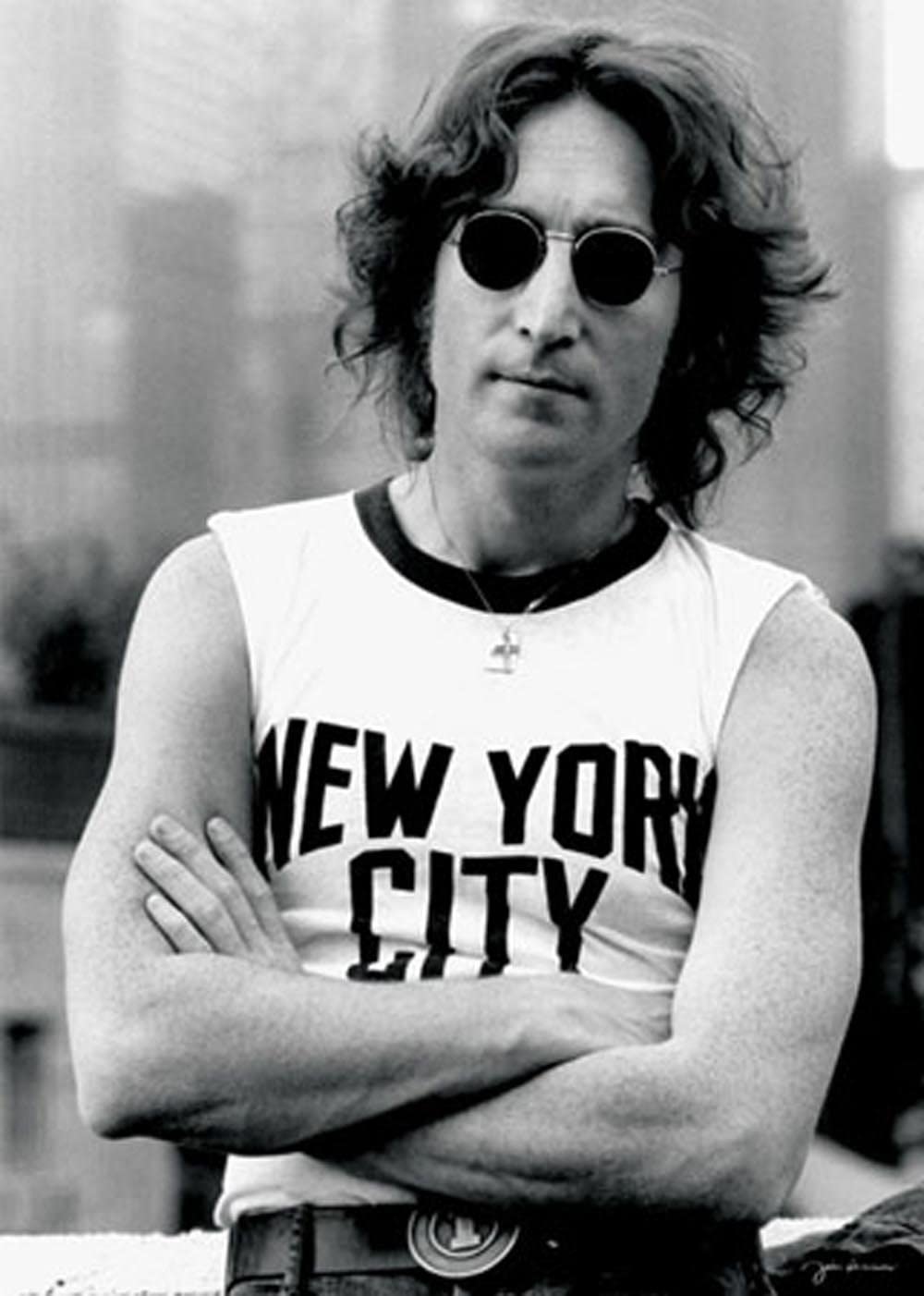

Nel corso degli anni ’60 l’ascesa della t-shirt continuò. Jean Seberg in Fino all’ultimo respiro di Godard la introdusse nel repertorio dello stile francese. Persino John F. Kennedy e sua moglie Jacqueline Bouvier vennero fotografati, prima dell’elezione di lui a Presidente degli Stati Uniti, indossandone una. Nel corso degli anni ’60, però, la sorte della t-shirt venne affidata alla musica. Il suo status di tela bianca su cui ogni tipo di messaggio poteva essere scritto ed esibito si consolidò in via definitiva.

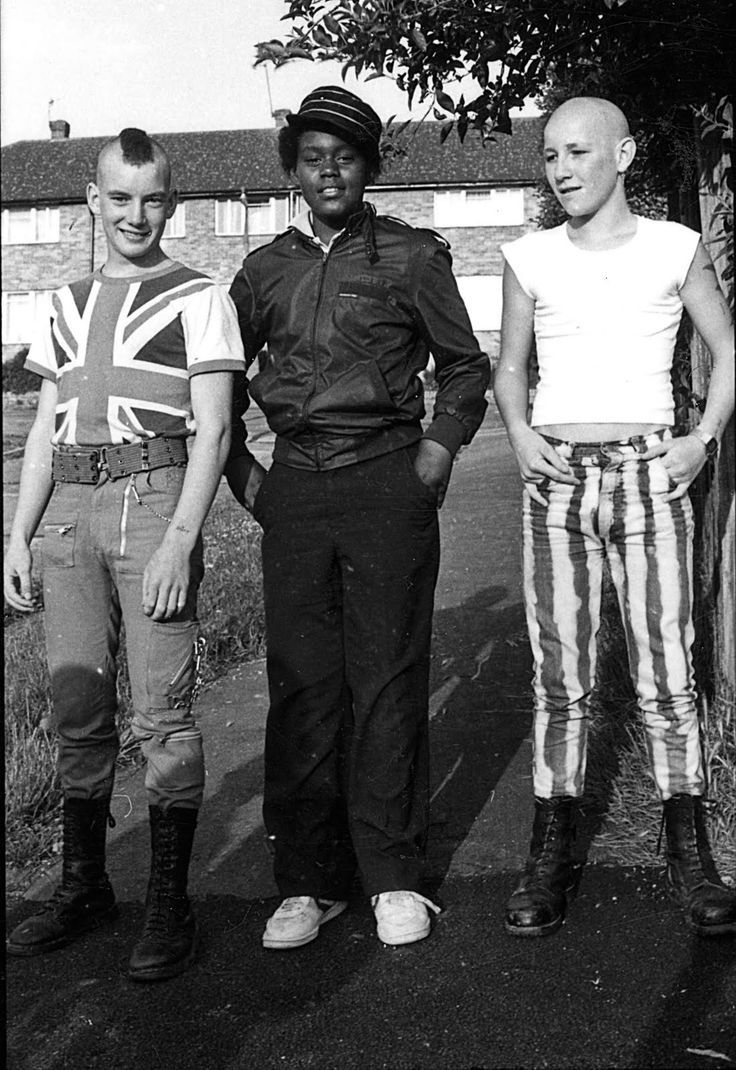

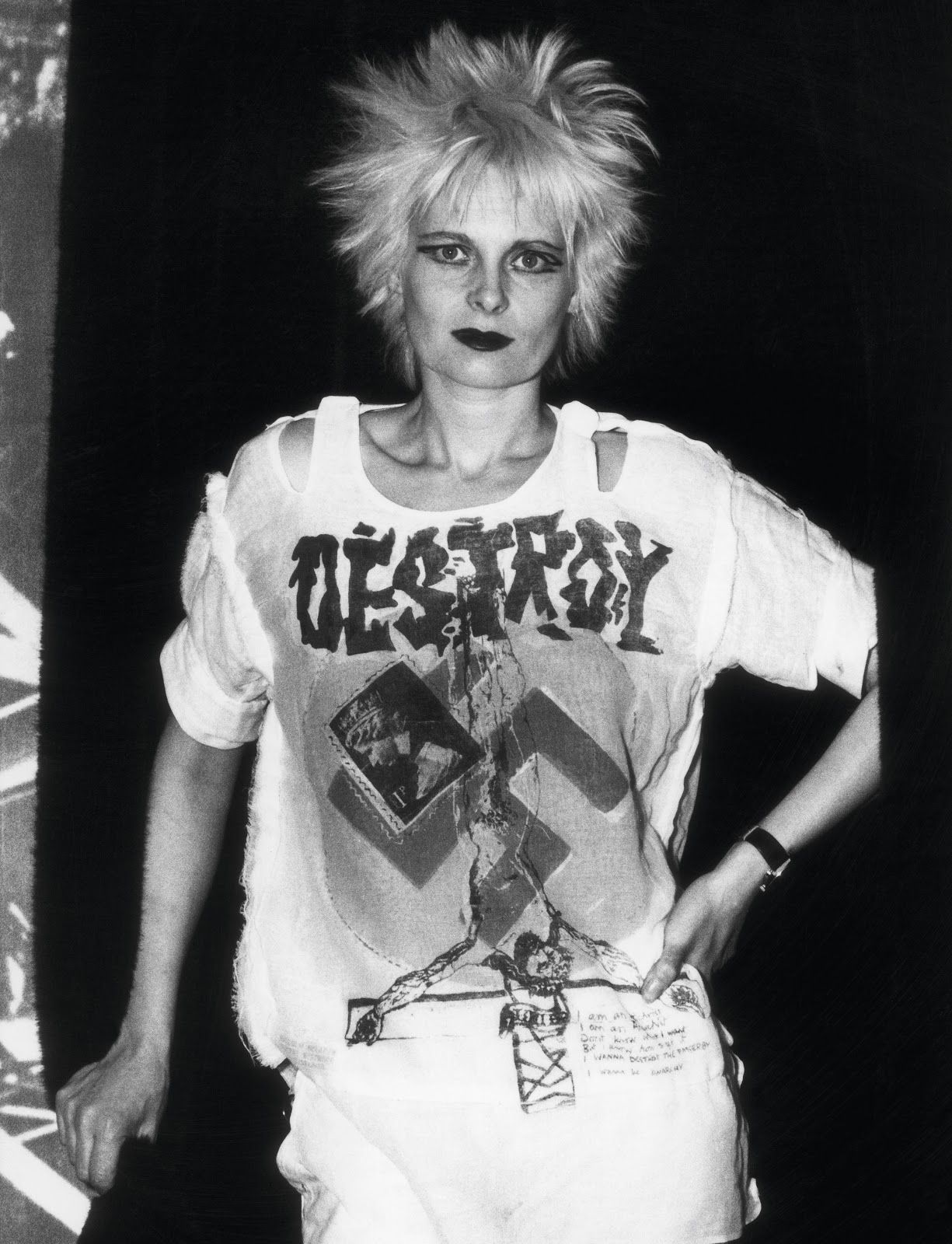

La t-shirt divenne una pagina bianca su cui esibire il proprio pensiero, la propria appartenenza politica o i propri gusti estetici. Ciascuna subcultura finì col tempo per reinterpretarla a suo modo: apparve sotto la giacca di pelle dei biker, dei greaser e dei teddy boys; i beatniks la infilavano dentro i loro jeans stretti o sotto le camicie stazzonate; gli hippie la tinsero di colori psichedelici o ci stamparono sopra messaggi di pace; gli skinhead la alternavano alle polo accoppiandola alle onnipresenti bretelle. Infine anche le due creatrici dell’estetica punk, Vivienne Westwood e Kathernine Hamnett ne fecero uno degli item-simbolo del design controcorrente. La stessa Hamnett ne indossò una quando incontrò Margaret Tatcher nel 1984.

Il moderno streetwear

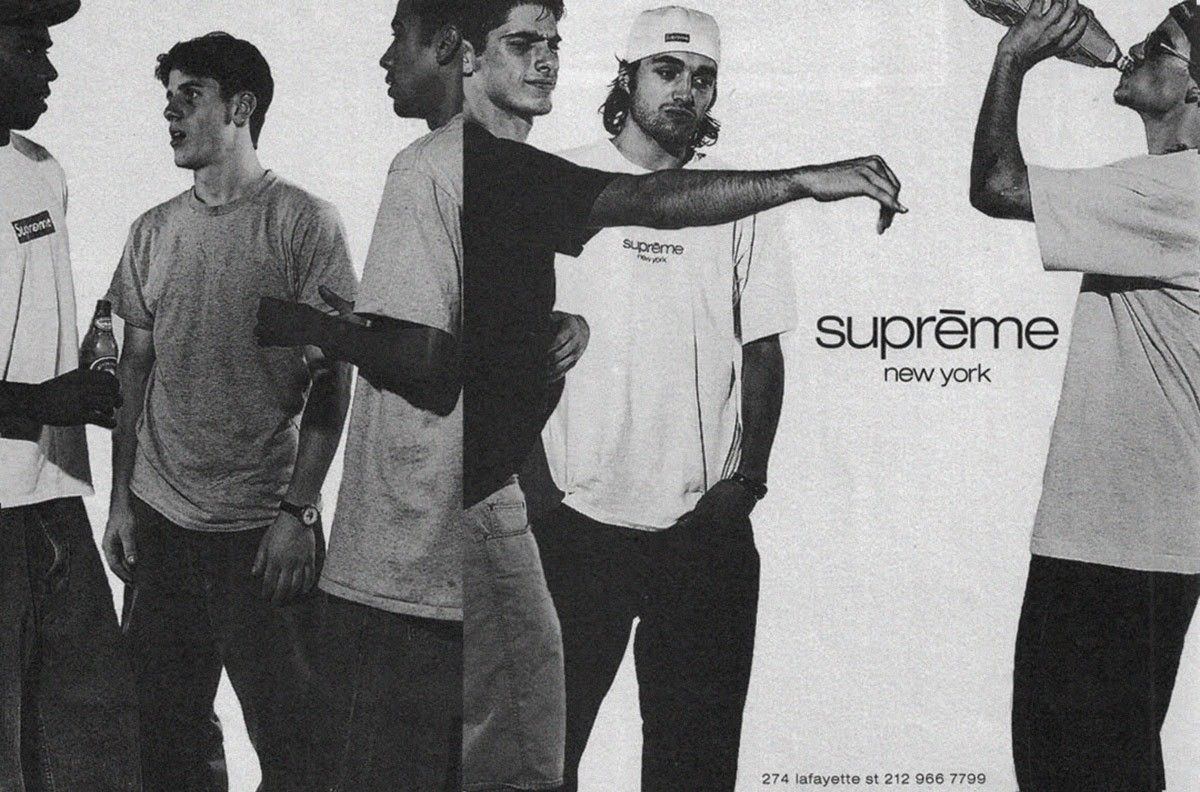

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, poi, con la nascita di brand come Supreme e Stüssy, la cui estetica prende le mossa proprio da tutto quel vestiario informale che le giovani generazioni avevano iniziato a indossare, la maglietta bianca, variamente decorata, passò dalla serietà delle proteste civili alla pop culture più scanzonata: le Box Logo Tee di Supreme e le prime t-shirt decorate da Shawn Stussy sono l’esempio perfetto di questo shift culturale. Questi primi streetwear brand furono gli eredi di Westwood e Hamnett, perchè ripresero l’uso della t-shirt come pagina bianca riempiendola non di messaggi sovversivi ma di rimandi ad altri loghi o al mondo della cultura pop - portando l’intertestualità all’interno della street culture.

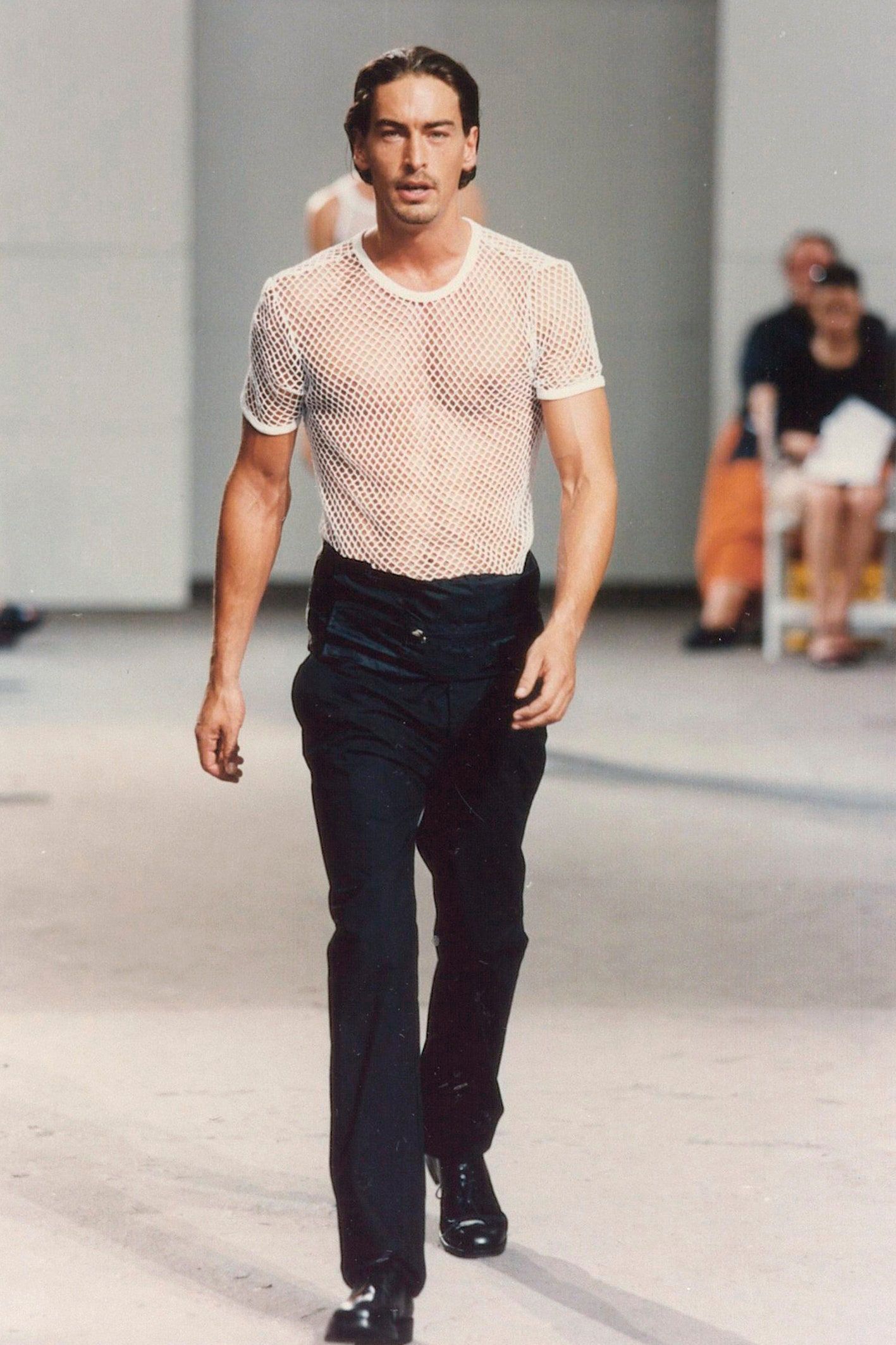

In breve anche brand americani di lusso come Ralph Lauren, Calvin Klein e Tommy Hilfiger iniziarono a produrne versioni più high-end mentre, in Europa, designer dal gusto minimalista come Ann Demeulemeester e Helmut Lang la fecero diventare uno strumento di studio del fit puro, nobilitandone l’immagine dal punto di vista del design.

Superato l’orizzonte del millennio, la t-shirt bianca prese due direzioni. Da un lato c’era la continuazione delle subculture urbane di surfer, skater e rapper, quella gioventù già immortalata negli anni ‘90 da Larry Clark in Kids, con fit oversize e grafiche massimaliste. Dall’altro c’erano gli studenti d’arte dell’East Village e di Williamsburg, i cosiddetti hipster, i primi agenti della gentrificazione, che innalzarono un culto alla t-shirt vintage e allo scollo a V per uomo. In seguito i due mondi attenuarono le proprie caratteristiche più radicali con l’hip-hop che iniziò a dialogare con la moda abbandonando le forme baggy più esagerate e lo stile degli hipster che perse le sue stravaganze fino a diventare l’attuale normcore - termine nato dopo un celebre reportage del magazine newyorchese K-Hole che scrisse:

“Un tempo si nasceva in una comunità e dopo si diventava individui. Oggi si nasce individui e dopo si cerca la propria comunità. [...] Il normcore sa che la vera sfida è sfruttare e attivare la possibilità di creare connessioni. Riguarda l’adattabilità, non l’esclusività”

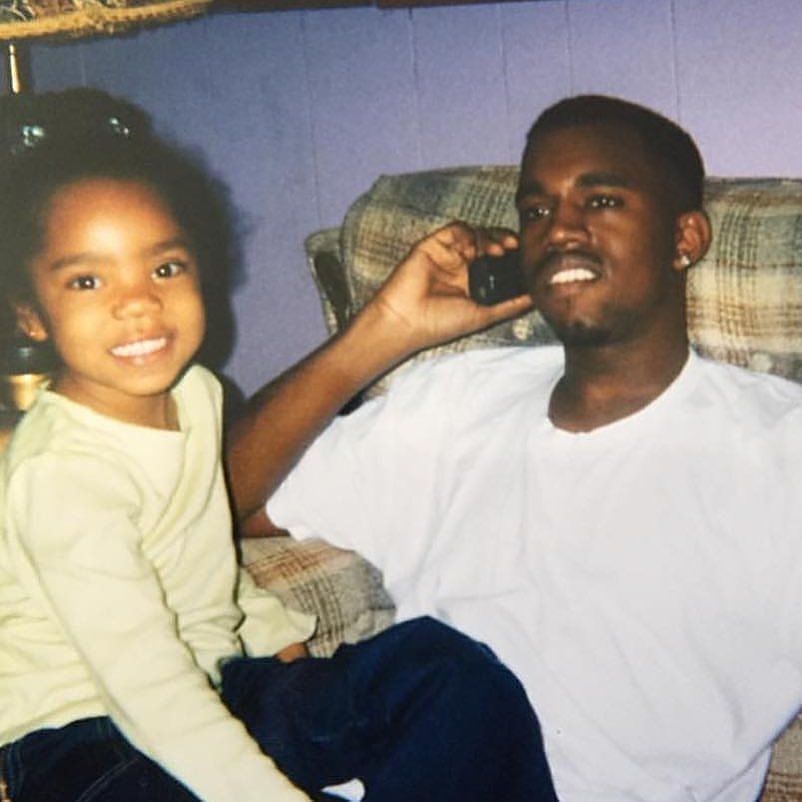

Alla fine degli anni 2010, infine, le due estetiche si mescolarono con il connubio definitivo fra moda, streetwear e cultura hip-hop. Stile e funzione divennero una cosa sola e agli hipster non serviva più uno scollo a V per dimostrare la propria originalità così come ai cantanti hip-hop non servivano abiti XXL per testimoniare la propria realness. I vari stili trovarono una sintesi e si aprirono a un maggiore eclettismo: i cantanti iniziarono a disegnare abiti, a collaborare con grandi case di moda e ad accettare donne e minoranze LGBTQ+ nelle proprie fila - il mondo di riferimenti culturali si ampliò a dismisura ma divenne un terreno sempre più comune. Di conseguenza arrivò presto una sintesi fra uno stile più high-end e il disimpegnato stile quotidiano. Jerry Lorenzo e Kanye West, e i loro rispettivi brand, rappresentano l’esempio perfetto di questa tendenza che, nei prossimi dieci anni, troverà quasi di certo il suo simbolo decisivo nella collaborazione fra Yeezy e Gap - cioè il momento in cui uno dei maggiori esponenti della cultura del fashion hip-hop contemporaneo, Kanye West, si dedicherà alla creazione di una linea di basics elevati democratici e aperta a tutti con in mente la visione della nascita di una nuova icona trasversale della moda.