A chi appartengono davvero le opere d’arte? Una causa intentata a Maurizio Cattelan ha riaperto la diatriba tra artisti e artefici

Qualche giorno fa, Artribune ha riportato la storia di Maurizio Cattelan e Daniel Druet. Druet è lo scultore francese che ha materialmente realizzato opere come La Nona Ora (1999) e Him (2001), che ritraggono rispettivamente Giovanni Paolo II e una versione surreale di Hitler, eppure il suo nome non è apparso in nessuno dei cataloghi dove invece, come autore totale delle opere c’era solo Cattelan. Adesso Druet vuole 5 milioni e ha denunciato Cattelan stesso, il gallerista Emmanuel Perrotin e il museo Monnaie de Paris che nel 2016 ha ospitato la mostra Not Afraid of Love. «Mandava un fax di dieci righe o i suoi collaboratori italiani, che a malapena parlavano il francese, mi davano istruzioni. Tutto era sempre molto vago e stava a me gestirlo», ha raccontato Druet a Le Monde, sulle cui pagine ha detto di essere impegnato da quattro anni in una battaglia contro «tutti quegli artisti che si servono del lavoro altrui per promuovere se stessi». Per farla breve la questione è questa: Cattelan commissiona a Druet una dozzina di sculture iperrealistiche che lo scultore realizza a 33.000 euro l’una, le statue vengono poi esposte con attribuzione completa a Cattelan che le rivende per milioni e milioni. Nel frattempo, di Druet, che quelle opere le ha fatte materialmente, decidendone anche tanti aspetti e dettagli, non parla nessuno.

Ai tempi in cui l’accordo tra i due venne stretto i termini erano molto vaghi, i contratti d’autore non esistevano ancora, né a quanto pare gallerista e artista si sono curati di dare credito a Druet che si è ritrovato, nelle sue stesse parole, nel «ruolo umiliante del modellatore» e che ha suscitato un sentimento che è tanto semplice quanto spiazzante in un mondo dell’arte contemporanea in cui artista e artefice sono due figure sempre più distanti: «Un’idea che non diventa concreta non vale niente», ha detto lo scultore a Le Monde, «senza di me Cattelan non sa fare niente». La cosa più paradossale è non solo che Druet non è nemmeno stato invitato alle mostre in cui le opere erano esposte, ma che quelle stesse opere portano la firma di Druet incisa sulla loro superficie. «Merito accademico contro genio del design, abbiamo a che fare con due virtuosi appartenenti a due universi diversi, è emozionante» ha commentato il direttore del Palais de Tokyo, Jean de Loisy. Secondo il gallerista Perrotin invece se Druet perde la giurisprudenza proteggerà gli artisti «contro gli abusi di potere dei fabbricanti» mentre se vincerà «tutti gli artisti saranno attaccati e sarà la fine dell’arte contemporanea in Francia». Il caso, per la stessa ammissione di De Loisy, è abbastanza intrigante. Il problema per Druet sarà dimostrare di avere infuso la propria personalità nelle varie opere, considerato come Cattelan si è occupato del loro concepimento e della loro esposizione fino agli ultimi dettagli. «Questo processo demolirà un mito», ha detto Druet. «L’artista che non tocca mai le sue opere e che viene acclamato dal mondo è finito».

Al di là di come la vicenda si evolverà (la data del processo è fissata per il 13 maggio) la causa di Druet espone un problema che va ben oltre l’arte e tocca l’intero mondo del design - moda inclusa. Per troppo tempo ormai c’è stata una divisione o compartimentazione che ha visto il creativo propriamente detto perdere contatto con la materia delle sue opere con un ruolo crescentemente astratto, autoreferenziale e filosoficamente opportunista. Tramite acrobazie concettuali di ogni tipo gli artisti giustificano la propria distanza dalle competenze tecniche - eppure un quadro di Picasso non avrebbe lo stesso valore se Picasso lo avesse fatto dipingere a un altro dandogli istruzioni per telefono. Su un piano di banale logica intuitiva l’opera ha valore perché creata dall’artista. Eppure pare oggi che l’artista sia solo un ideatore che non può abbassarsi a scendere a patti con la realtà, e chi non apprezza è un retrogrado rimasto fermo agli Impressionisti e alle loro tele en plein air. E questo non fa che aumentare la distanza tra il pubblico e l’arte stessa - specialmente se il nome di fabbricanti, modellatori e artefici effettivi degli oggetti che vediamo vengono nascosti dietro le quinte, nell’anonimato.

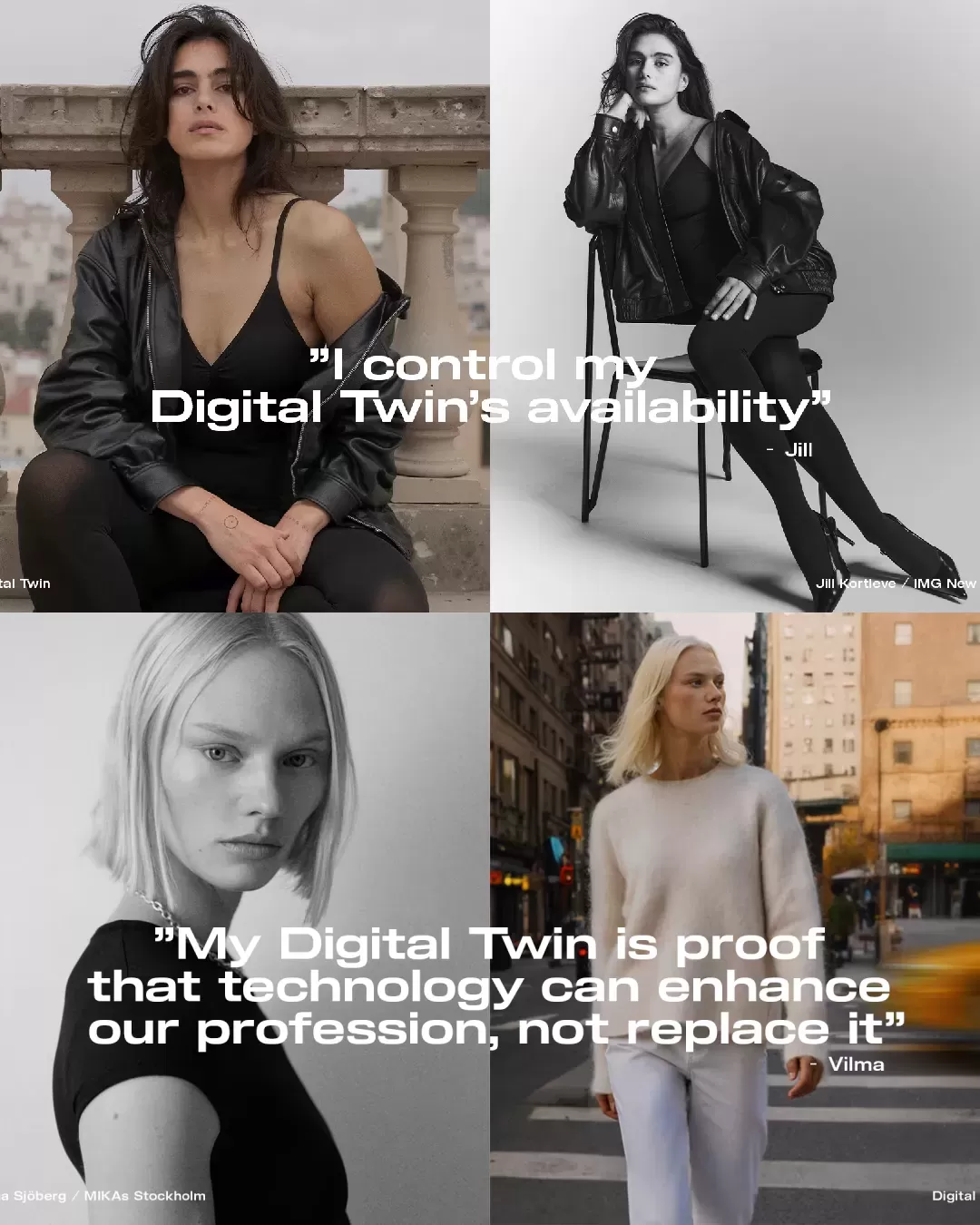

Qualcosa di simile avviene nel campo della moda dove, per esempio, non è insolito trovare direttori creativi privi delle più elementari nozioni di sartoria, il cui lavoro si limita a una poco concreta “visione” e al lavoro di estesi team di ricerca e design. E anche se è vero che il lavoro e la figura del creativo sono molto cambiati negli ultimi anni, la retorica relativa all’attribuzione dell’intero lavoro creativo a un singolo designer-demiurgo rimane. Il culto dei direttori creativi è necessario, anche quando hanno così tanti collaboratori dichiarati che non si capisce che ruolo abbiano avuto nella riuscita di un lavoro così collettivo. Eppure immaginare un direttore creativo sempre più distaccato dal prodotto finale sembra controintuitivo: la moda è nata proprio perché una certa clientela voleva che i propri abiti fossero confezionati da un certo professionista più bravo degli altri - un rapporto dalle logiche chiare. Oggi il direttore creativo svolge un lavoro che è molto meno hands on, rivolto alla comunicazione, ai concept oltre che alle collezioni in se stesse - una progressiva astrazione che allontana l’ideatore dall’esecutore. In questa crescente distanza ci sono una concretezza e un'autenticità che vanno perdute.

Il che non equivale a dire che la maniera attuale in cui la moda funziona sia sbagliata ma che quando il creativo si allontana sempre di più dalla materialità delle sue opere (ovvero dalla realtà) anche il peso artistico di quelle stesse creazioni inizia a venire meno. Se il direttore creativo concepisce la collezione ma altri progettano i singoli item, a chi va attribuita la paternità del design? Quando si parla di Alexander McQueen, un genio nel suo ambito, molti sottolineano come la sua grande capacità fosse quella di saper manipolare la materia, di sapere prendere ago e filo e costruire egli stesso un abito di couture, cosa che rende i suoi abiti molto più preziosi e di valore. Lo stesso si può dire di un’intera generazione di couturier, da Cristobàl de Balenciaga a Yves Saint Laurent, che prima di disegnare collezioni intere possedevano il know-how pratico che gli avrebbe consentito di creare un certo abito impugnando ago e filo in persona. Su quelle capacità tecniche sono stati fondati imperi. Un domani saremo in grado di fondare imperi altrettanto longevi senza quella connessione necessaria di merito accademico e genio del design che Jean de Loisy definisce come appartenenti a universi distanti tra loro?

E pur vivendo in un mondo post-moderno, dove Duchamp ha sdoganato quasi un secolo fa il concetto di ready made, le circostanze della società odierna stanno portando a una rivalutazione del ruolo del “tecnico”: se il mondo della moda ha ripreso a ricordare alla propria clientela di come borse e scarpe siano prodotti artigianalmente, o se in certi casi i team di design sono andati a inchinarsi invece che il singolo direttore creativo, è proprio perché il pubblico ha iniziato a essere sempre meno persuaso dalla retorica delle press release. Ancora una volta, non si sta invocando qui un ritorno alle origini mitiche dell’arte e dell’artigianato, visione idealistica e poco realizzabile, ma un ricongiungimento dei ruoli del creativo puro e dell’artigiano puro. Il rischio, in caso contrario, sarebbe quello di ritrovarsi davanti una generazione di creativi sempre più vacua, priva di competenze esprimibili nel mondo fisico e distaccata dalla realtà, in cui l’esercizio dell’arte si limita alla produzione di una fantasia intangibile che però non sa realizzarsi tramite il confronto e la conoscenza tecnica della realtà. In un mondo di creativi, dove sono gli artisti?