Même selon le cinéma, l'Amérique n'est plus un rêve ? L'aveu de culpabilité de Scorsese dans « Killers of the Flower Moon »

Joseph Nye, l'un des principaux politologues américains du XXe siècle, a proposé de diviser l'exercice du pouvoir en deux types : le hard power et le soft power. Le hard power implique l'utilisation de la coercition militaire ou économique pour atteindre des objectifs de politique étrangère, tandis que le soft power fait référence à la capacité d'un pays à influencer le comportement d'autres pays ou de ses citoyens par des moyens non coercitifs, tels que la culture, les valeurs et l'idéologie. En substance, l'un des principaux objectifs est de se rendre attractif. Et qu'y a-t-il de plus illustratif de ce processus que le concept de rêve américain ? Le rêve américain, ou l'idéalisation des États-Unis comme un endroit où l'on peut partir de zéro et réaliser ses objectifs. Une image qui peut être élargie et dissociée du concept d'ascenseur social et qui voit les États-Unis comme une terre promise où tout ce qui est désirable est également possible. Le cinéma, art populaire par excellence, fait partie de ce processus de persuasion. Grâce à la narration par l'image, les films sont devenus le moyen le plus précieux pour transmettre des histoires, une culture et des valeurs à un public mondial. Pourtant, ce même cinéma qui a donné tant de soft power à l'image des États-Unis, a remis en question à plusieurs reprises (et comme nous le verrons dans Killers of the Flower Moon, continue de le faire) le rêve américain.

Histoire du rêve américain

Si nous sommes capables de nous représenter le rêve américain dans notre imaginaire collectif, c'est grâce au cinéma, un moyen d'expression capable d'entrer dans la vie des gens de manière capillaire et avec lequel les États-Unis ont projeté une vision idéalisée d'eux-mêmes à l'échelle mondiale. Une opération mise en œuvre notamment durant l'âge d'or hollywoodien et après la Seconde Guerre mondiale, fondée sur le mythe de la liberté comme valeur universelle et la possibilité de « s'en sortir » dans la société quelles que soient ses origines. C'est à cette époque, avec le début de la guerre froide, que la machine hollywoodienne crée le rêve américain et un récit dans lequel le système capitaliste permet l'ascension, opposé à l'image du bloc soviétique gris. Ce n'est pas un hasard si ces années sont celles du maccarthysme le plus extrême, où la paranoïa anticommuniste a conduit à l'établissement d'une liste noire de plus de 300 noms : acteurs, réalisateurs, producteurs et scénaristes soupçonnés d'avoir des positions proches de la sphère soviétique et empêchés de travailler dans l'industrie cinématographique.

Le rêve américain en crise

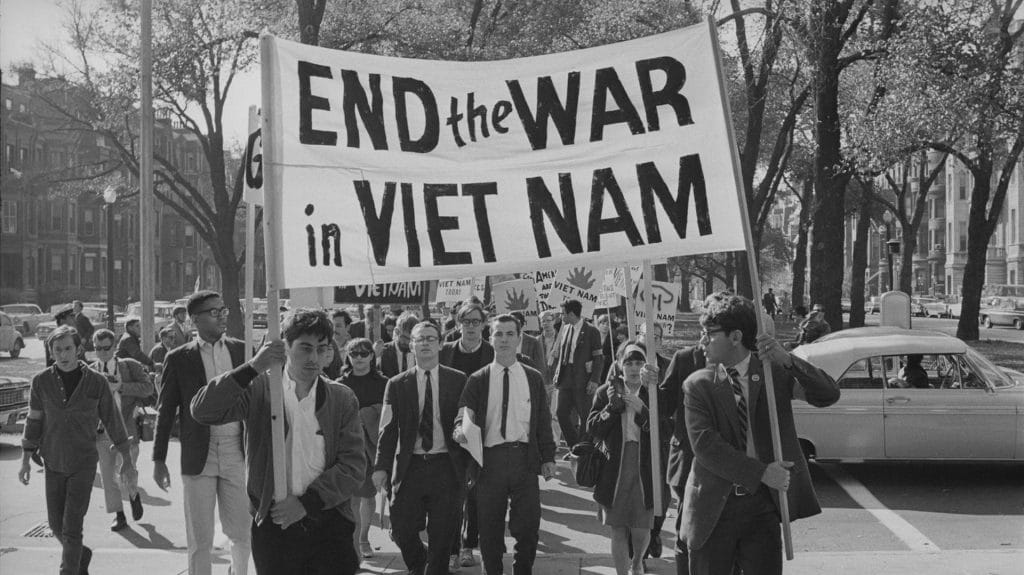

Même s'il y a forcément une part de vérité dans chaque mythe, le rêve américain tel que nous le connaissons n'a jamais existé. Même si l'Amérique terminera vraisemblablement l'année 2023 avec l'économie la plus forte du monde et que l'ascenseur social fonctionne toujours mieux sur son sol qu'ailleurs, nous ne pouvons plus la considérer comme une terre promise. Une remise en question qui ne date pas de l'avènement des médias sociaux, mais qui remonte aux années 1960, lorsque la guerre du Vietnam et l'assassinat de Kennedy ont marqué la mort de l'innocence américaine, une fin magnifiquement représenté dans le toujours mal cité Un monde parfait de Clint Eastwood. À travers l'histoire d'un fugitif qui établit une relation père-fils avec un enfant pris en otage, le film devient une élaboration de la perte de pureté de toute une nation. Les guerres et la discrimination ont changé l'ordre des choses au niveau social et, par conséquent, le besoin de raconter des histoires au cinéma. Le changement de l'industrie dans les années 1970 et l'avènement du Nouvel Hollywood ont conduit toute une série de nouveaux auteurs à ressentir le besoin d'élaborer tous ces sentiments dans leurs œuvres, le besoin de donner un autre visage et un autre arrière-plan à l'Amérique tout entière. Parmi eux, Martin Scorsese.

Scorsese, les origines des États-Unis et Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese est obsédé par la narration de l'Amérique, toujours avec un regard désenchanté, souvent dur, renversant les piliers créés et portés par l'âge d'or hollywoodien. On pense à l'individualisme héroïque, l'une des valeurs fondatrices du rêve américain, perturbé et radicalement repensé dans Taxi Driver, à l'idée d'un ascenseur social faussé et corrompu dans Le Loup de Wall Street. Mais plus profond encore et plus différé, le travail que Scorsese a effectué sur son idée des origines des Etats-Unis. Que sont Goodfellas, Casino ou The Irishman sinon des films sur des immigrants du monde entier qui créent ensuite les bases de la société américaine ? Des œuvres dans lesquelles l'image même de « nation universelle » que nous évoquions dans les paragraphes précédents est remise en question. Dans Gangs of New York, Scorsese imagine même la naissance des Etats-Unis comme une violente et grossière guerre de gangs, un film où le rêve américain est démantelé, où la nation ne naît pas de valeurs justes et partagées mais d'égoïsme et de violence. La réflexion va encore plus loin avec Killers of the Flower Moon, sa dernière œuvre présentée au Festival de Cannes et récemment sortie dans les salles italiennes.

Killers of the Flower Moon : une prise de responsabilité

Le film s'inspire d'un fait divers bien connu, à savoir une série de meurtres de membres de la communauté Osage, pour parler plus largement du génocide des Amérindiens. Scorsese rabaisse une fois de plus la violence et l'égoïsme au rang de moteurs de l'histoire et de véritables parents de la nation tout entière. La véritable surprise n'est donc pas dans le thème mais dans la manière : un film de gangsters anté-littéraire mais dépourvu de toute la froideur de Goodfellas ou de Casino. Il n'y a pas de beauté, pas de sens du jeu. Au lieu de cela, il y a la misère, le désespoir pathétique et la banalité de la misère humaine, à tel point que DiCaprio lui-même joue un personnage tout à fait unique dans sa carrière, une sorte d'incarnation américaine d'Adolf Eichmann décrit par Arendt. Comme si cela ne suffisait pas, dans le final, nous voyons Martin Scorsese lui-même monter sur scène et lire l'épitaphe de Mollie Burkhart (Lily Gladston), la protagoniste du film, pour souligner l'importance de ce qui est peut-être le personnage féminin le plus profond et le plus pertinent jamais porté à la scène par le réalisateur et d'autres. Il s'agit là d'une énorme prise de responsabilité. L'auteur qui, devant le monde entier, prononce un mea culpa solennel et sincère pour les dommages causés à un peuple exterminé, à toutes les femmes, aux nouvelles générations, à l'Histoire, à l'Amérique et à un rêve qui, pour beau qu'il soit, a toujours eu ses racines plantées dans le sang.